голову оранжевым чехлом, - черный ящик найден. Бортовой самописец поврежден, но мы

попытаемся расшифровать его записи.

Я упаду в любой автомобиль, и поеду домой, в любой свой дом на любом автомобиле,

держа в руках трофейный диктофон, найденный на месте авиакатастрофы, поддерживая

деревянными руками залатанный изолентой кокосовый орех своей головы, этого

единственного бортового самописца, который поддастся расшифровке, чем я и займусь

дома, только, умоляю, водитель, жми на газ, дай обезболивающего, от мигрени или

схожего, а то вот-вот треснет, и никто уже не докопается до истины.

Дома мое лицо будет лежать на клавиатуре, а за окном сменятся восходы и закаты,

погода и направление ветра, мой лоб продавит клавиши, стройные ряды букв, горло же

вновь одолеет приступ кашля, и это кровохарканье тоже будет на бумаге, чернила

печатают пальцами, печатают пальцы чернилами, но, когда я закашляюсь, то сплюну туда

же, на лист, торчащий из машинки, и алое потечет красной строкой вниз, - то и будет

беззвучный, немой и уже такой постфактовый, такой неактуальный вопль подсознания.

А теперь давайте петь по делу.

* * *

Эмоции одолеваемы. Рациональность – чудовищный враг, непобедимый.

Из всех бед, сотканных и порожденных чувствами, можно выбраться усилием воли,

железной воли, триумфом воли вызволяя себя крюком руки за шиворот из уютного болота

страданий. Эмоциональность дрессируема.

Но нет большего мучения, чем бороться с рационализмом (притом с собственным),

прогибать его под рамки наглядной действительности, придумывать какие-то доводы, в

которые никогда не поверишь, пытаться объяснить необъяснимое, осмыслить

бессмысленное.

С сердцем можно договориться о чем угодно.

С разумом договариваться не стоит – ибо изначальное несогласие с разумом будет

сигналом вашего психического здоровья и степени адекватности.

А менее всего стоит, зная и всем рассудком отдавая себе отчет в происходящем, -

искусственно подстраивать разум принять ситуацию алогичную, гротескную в своей

пустозвонности и масштабности; менее всего стоит рассудком оценивать чужые выхлесты

сердца; менее всего стоит судить чужое эмоциональное своим рациональным – ибо это

неизбежно приведет к капитальному разлому фюзеляжа.

Заметим, что он разломится именно у того участника противостояния, который будет

«Рассудочным». «Сердечный» участник возгорится разлитым топливом, и остынет

утренней росой следующего же дня, пока спасатели будут тщетно искать уцелевших в

покореженной жестяной банке фюзеляжа, в металлических обломках одного чересчур

механизированного самолета, в пробитом корпусе одной слишком привыкшей искать

всему разумное объяснение головы.

* * *

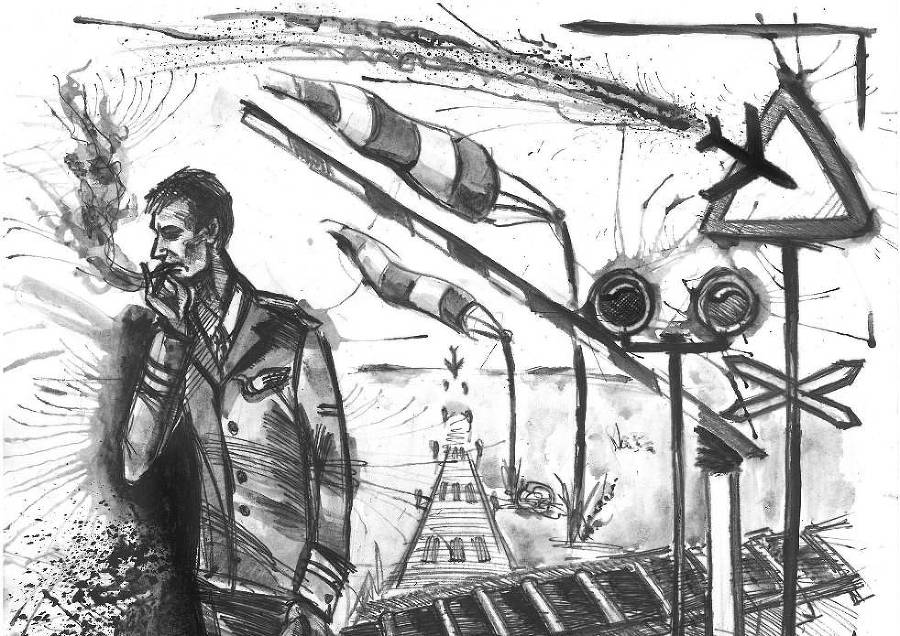

На взлетно-посадочной полосе эти же елки, эти поля, над которыми вечная дымка

уходит вечерами на запад. На запад, на запад туда она идет, туманная, вкруг Горы,

закатывается за солнцем, я смотрю, и продолжаю смотреть, перещелкивая счетчиком на

приеме груз-багажа.

Монсьер Бортпроводник, зачем ты продал мои фирмовые часики, подаренные мне Б.,

уличным торгашам? Я буду останавливать все циферблаты одним только злым взглядом, я

буду везде и всюду искать свои часики Longines, доеду и до твоих железнодорожных депо

на блестящем автомобиле, но ни на одном черном рынке не обнаружу их.

Ты будешь крутиться волчком на ветру, в вихре и метели друзей-коллег, провозок,

допусков, шелеста страниц летных свидетельств, явок и опозданий, ты будешь бояться

увольнения, считать дни до зарплаты, скучать по ребенку, скучать по родителям, скучать

по мне, ты будешь ненавидеть, ждать, забывать, вспоминать, срываться, негодовать,

веселиться – ты всегда будешь так искренне чувствовать. Ты воспламенишься потоками

неизрасходованного керосина мигом, моментально, и на утро уйдешь под землю,

впитаешься в благодатную почву, растворишься, оросишь новостные колонки пестрыми

заголовками о Действительно большой небесной катастрофе.

А я буду с пробитым черепом покоиться на сожженной траве, килем подражая Шпилю

готического собора, лбом на клавиатуре, буду ковыряться в вязкой жиже найденного

бортового самописца, и молиться Богу о способности выразиться наиболее удачно, потом

перечитывать и с испугом допускать мысль, что ты, возможно, и вовсе не въедешь в

написанное. А я въехала, удачно так, с таким грохотом, а какова сила удара! Я буду там

же, остаточно, слепошарой кабиной пилотов разбитого самолета смотреть в небо, ржаветь

под дождями бесчувственной списанной жестянкой, там я и сгнию.

Я буду гнить, разлагаться, каков декаданс!, впоследствии уже рихтуя заполненные

убористыми буквами странички, как-то раз не удержусь и вцеплюсь в тебя

фотографическим неморгающим глазным яблоком, и скрещу пальцы за спиной: тот ли это

Дантес, мой ли это Дантес?...

Ты обопрешься о буфетно-кухонную стойку в самолете, и скажешь мне величайшую

фразу свою, фразу всех времен и народов, которую ставить бы эпиграфами, которую

ставить бы в резюме и под портреты, которая характеризует тебя всего всецело. Ты

скажешь (слово в слово):

- Я на таких каторгах вкалывал за бесплатно, что эта работа для меня – тьфу!

И на «тьфу!» притворно сплюнешь в сторону.

В новой эстафете куда-то за экватор, в острова, ты скажешь, что сделал Алоизе, своей

жене, великолепный подарок – стащил из магазина бытовой техники дорогущий пылесос.

Такая техника призвана делать квартиру стерильной зоной – все на благо вашему

маленькому ребенку. И это тоже будет мой товарищ старшина Монсьер Бортпроводникъ

Дантес, продавец часов и мобильных телефонов, пассажир электрички, вор пылесосов.

Глава 28.

Еще немножко дров

«…Время наших первых надежд и разочарований, когда мы мечтали, когда могли

обнять небо, которое потом рухнуло нам на голову.»

(Ф.Бегбедер, «Любовь живет три года»)

А еще есть железнодорожные колокольчики. Они звенят на переездах, пока

красноглазые полосатые шлагбаумы-флегматики предотвращают столкновение. Я не

имею права сломаться. Я должна работать. Когда Б. спрашивает меня, какой смысл резать

по живому, под микроскопом искать сердцевину, какую угодно, не заслуживающую,

гадкую, но искать. Когда Дантес, воспетый тысячью стихов, никогда не видящий сам себя

таким, каким вижу его я, в неработающем лифте назовет меня самой жестокой в мире.

Даже тогда у меня останется лишь право продолжать держать переезд. Они так красивы,

бог мой, это выносит мне мозг, о черт! Мой муж будет любить зимнюю музыку, не

осознавая, что она – зимняя, что она – суть северное сияние и полярные ночи. Дантес

будет негодовать на банкомат и курить в тамбуре, пока я поэтизирую его нищету, дитя

электричек, дитя достоевщины!.. Какие они крутые, о черт. И как бы мне, ничтожеству

этакому, всего-то поярче выразить их своим ограниченным словарем. Раздосадованная, не

поспеваю сама за собой, когда мысль несется со скоростью звука, когда мысль несется с

обрыва прямо в морскую пучину, я плетусь за ней клубами дорожной пыли – так

медленно удается подобрать слова, сделать их более-менее удобными для чтения, опять

же, в меру своих способностей, а потом еще печатать.

Так моя мысль уже давно грохнулась в воду и разбилась вместе с автомобилем, а я до

сих пор продолжаю печатать, до сих пор продолжаю держать переезд, в него я навек