Другая важная предпринятая мера - устройство Новой пограничной линии, протянувшейся по казахским степям от Орска почти на 500 верст до станицы Березниковской. Места для новых укреплений выбрала во время похода в 1834 г. экспедиция обер-квартирмейстера отдельного Оренбургского корпуса полковника А.А. Жемчужникова, а на следующий год по этой линии уже заложили четыре форта - Императорский, Наследника, Николаевский и Михайловский. Одновременно укреплялись добрососедские и дипломатические отношения с Бухарским ханством, в связи с чем, вслед за П.И. Демезоном, такое же неофициальное путешествие в Бухару совершил в 1835-1836 гг. И.В. Виткевич. В.И. Даль непосредственно участвовал в разработке и осуществлении внешнеполитических проектов В.А. Перовского. Это видно из архивных материалов - как официальных документов, так и личных заметок и писем.

Любопытные подробности о жизни Даля в это время можно найти в его записных книжках, которые находятся в рукописном отделе РГБ в Москве. Особый же интерес представляют его письма к сестре, Паулине Ивановне Шлейден, с которой он делился многими заботами. Эти письма хранятся в ИРЛИ в Санкт-Петербурге. В письме, датированном августом 1835 г., Даль сообщает сестре, что все лето он провел в седле, не уточняя, впрочем, деталей: речь шла о делах, связанных с устройством Новой линии и относившихся к разряду секретных. Более подробные сведения мы находим в его записной книжке за 1835-1840 гг.[26 РГБ, отд. рук., ф. 473, картон № 7.], здесь упоминаются две поездки: в мае и июне-июле.

Первая поездка описана в короткой заметке, озаглавленной “Прогулка в степь 1835, май” и начинается словами: “16-го в четвертом часу выступили в пестром и разнородном вооружении всех народов”[27 Там же, л. 1.]. В ней отражены дорожные впечатления, в частности, остановка у казахского хана, имевшего 17 жен, 4 сыновей и 35 дочерей. Возвращение в Оренбург датировано 25 мая.

Вторая поездка, названная в дневнике “Поход в степь II. Июнь 1835”, длилась целый месяц. Даль отмечает[28 Там же, л. 3 об-5 об.], что они выехали из Оренбурга 4 июня в 6 часов утра, 5 июня прибыли в Орскую крепость, побывали на Тоболе и вернулись домой 5 июля, пройдя за это время 1005 верст. Кроме заметок о походе, мы находим в записной книжке сочиненную Далем “Песню для уральцев на поход 1835 года на Тобол”[29 Там же, л. 6-6 об.], тексты уральских народных песен, а также наброски к художественным произведениям - рассказу “Подолянка” и повести “Бедовик”.

Уральский казак. Рисунок художника А.О. Орловского

Более основательно обстоятельства этого похода изложены в документах хранящегося в ГАОО дела “О перенесении части Оренбургской линии в Киргизскую степь”[30 ГАОО, ф. 6, оп. 10, № 4290.], начатого 24 марта. Этим же числом датировано и письмо только что вернувшегося из столицы Перовского Г.Ф. Генсу. В письме военный губернатор доводит до сведения председателя Пограничной комиссии содержание принятого Азиатским комитетом положения “по предмету сокращения оренбургской линии”, утвержденного царем 5 декабря 1834 г. Далее в архивном деле следует переписка о выделении из казны на эту операцию 250 тысяч рублей, из которых 50 тысяч были выданы в мае 1835 г., а остальные выплачивались по мере надобности.

Затем мы узнаем, что отрядом, выступившим в степь 4 июня, командовал сам Перовский. При нем находились чиновник особых поручений Даль, генерал-майор Циолковский, гвардии штабс-капитан Балкашин и линейного оренбургского батальона прапорщик Виткевич. Отряд состоял из 98 казаков и 50 башкирских всадников с офицерами[31 Там же, л. 26-26 об.].

Задачи и маршрут следования отряда описаны в письме Перовского, отправленном в Петербург 16 июля: “Желая лично осмотреть все пространство земли, присоединяемое к Оренбургскому краю перенесением некоторой части линии, я отправился из Оренбурга 5 июня и через два дня выступил из крепости Орской с конным отрядом в числе 150 человек. Прошел по всем местам, через которые предполагается новая линия, я обозрел, кроме того, часть течения Тобола и другим путем возвратился в крепость Орскую ровно через месяц, сделав всего по одометру 1100 верст. При осмотре новой линии я нашел, что оба крыла ее заняты согласно Высочайше утвержденному предположению, а именно: на правом крыле основаны укрепления Императора и Наследника, на левом Михайловское, а в промежутках их, считая к флангам, сделаны пять редутов и десять пикетов; на каждом из этих пунктов находятся войска и производится заселение; на будущий год укрепление новой линии будет приведено к окончанию”[32 Там же, л. 3.].

Как свидетельствует другое архивное дело[33 ГАОО, ф. 6, оп, 5, № 1076.], действия Перовского удостоились полного одобрения, выраженного в высочайшем рескрипте, о котором он оповестил 22 сентября всех “участников и сподвижников своих на поприще службы”.

Тот же путь по степи до Тобола прошла затем геологическая экспедиция под руководством Г.П. Гельмерсена. Она должна была исследовать те места, где геологи, сопровождавшие в 1834 г. топографов из отряда полковника А.А. Жемчужникова, обнаружили следы золота. Экспедиция отправилась в конце июля 1835 г. из Орска и вернулась в сентябре. В дневниковых записях Г.П. Гельмерсена [478] подробно описаны ее путь, результаты работы и приключения, пережитые ее участниками. Сам Гельмерсен возвратился больным и был вынужден оставаться в Оренбурге до мая 1839 г., где приводил в порядок данные метеорологических, барометрических и психометрических наблюдений, которые вел в Оренбургском крае с 1828 г.

Осенью 1835 г. началась подготовка к важной внешнеполитической акции, в которой В.И. Далю также пришлось принять самое непосредственное участие. Торговля русскими пленниками в Средней Азии, продолжавшаяся несмотря ни на какие меры оренбургской администрации, вынудила Перовского приступить к более решительным действиям - 25 сентября он обратился к управляющему Азиатским департаментом К.К. Родофиникину с большим письмом[34 ГАОО, ф. 6, оп. 10, № 4371.], где сообщал, что в Хиве и Бухаре живут до 3 тысяч русских, “которые на воровских происках киргизов (казахов) и трухменцев (туркмен) лишились свободы и в тяжком рабстве, недоедая и недосыпая, ждут искупления своего”. И далее сообщает: “С бухарским и хивинским правительствами нельзя пускаться ни в какие переговоры, нельзя иметь никаких сделок и условий, ибо все это остается без всякой пользы, только на бумаге”[35 Там же, л. 1.]. “Несообразность таковых взаимных отношений в политике Державы нашей и этих ничтожных владельцев, - говорится далее в письме, - должна поразить всякого, кто имел случай познакомиться с этим предметом”[36 Там же, л. 1-2.].

Перовский напоминает об обязанности русских властей “изыскать средства для вынуждения от ханов Хивы и Бухары поступков, более сообразных с нашими понятиями о человечестве и справедливости”, и добавляет, что “этого требуют невинные жертвы рабства и само достоинство нашей Державы”[37 Там же, л. 2.]. Поскольку политика ханов “состоит в том, чтобы обещать в случае нужды все с тем, чтобы не исполнять ничего”, то было бы правильнее “не ставить их на одну доску с европейскими державами, зная, что один только страх и необходимость могут вынудить от них поступки чести и справедливости, а потому и должно действовать с ними положительнее и решительнее”[38 Там же, л. 4 об.-5.]. В качестве первой меры предлагалось задержать на год-два всех среднеазиатских купцов, прибывших с караванами в Россию, и потребовать за каждого из них пять русских пленников. Экономический ущерб от этого, по мнению Перовского, не будет значительным, так как “Хива и Бухара без нашей юфти и без железа существовать не могут; этих двух потребностей не могут им доставить ни Китай, ни Персия, ни Индия, а следовательно, временное и вынужденное обстоятельствами затруднение в торговле в сущности не изменит взаимных торговых отношений”[39 Там же, л. 5-5 об.].

Черновик этого письма, как и другие документы последовавшей обширной переписки с правительством, испещрен поправками Перовского и Даля. Иногда текст полностью написан почерком Даля, можно полагать, что именно он занимался подготовкой документов и плана задержания хивинских купцов, который начал осуществляться в 1836 г.

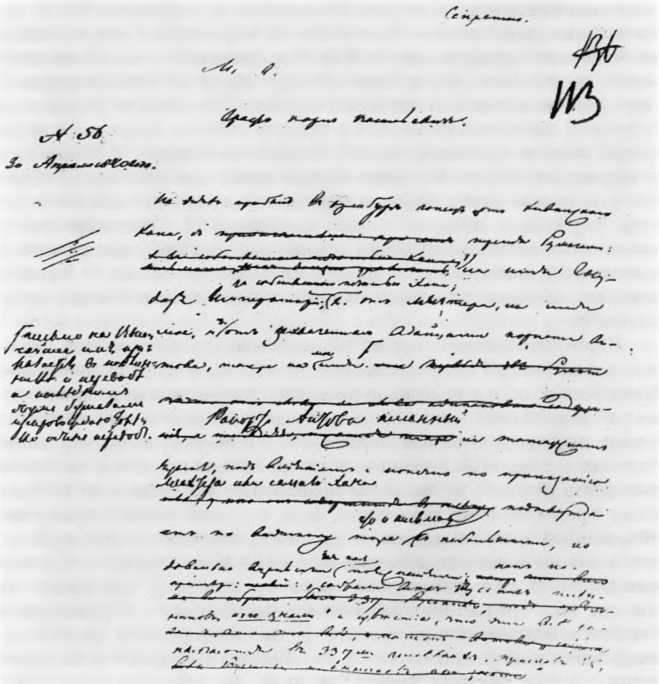

Письмо В.А. Перовского к вице-канцлеру К.В. Нессельроде от 30 апреля 1840 г. Написано почерком В.И. Даля, правки В.А. Перовского

Приходится удивляться, что при столь напряженной службе писательская активность В.И. Даля нисколько не уменьшилась. В столичных изданиях регулярно появлялись его сообщения об Оренбургском крае и неведомой европейскому читателю Средней Азии, одновременно продолжали выходить ставшие популярными сказки Казака Луганского; выходили из печати его литературно-критические статьи и работы научного содержания, под которыми стояла подпись “Доктор медицины Даль”.

В 1835 г. “Северная пчела” опубликовала корреспонденции Даля “Скачки в Уральске и Оренбурге” [27], “О бухарском хане” [25]; отзыв на только что вышедшие “Малороссийские повести” украинского писателя Г.Ф. Квитки-Основьяненко [26], о творчестве которого он писал и позднее. Сказки Даля “Бедный Кузя” и “О нужде, счастии и правде” [22] были опубликованы в “Библиотеке для чтения”, а “Иван Лапотный” [31] - в “Московском наблюдателе”. Отдельной книжкой вышла вторая часть “Былей и небылиц”, журнал “Сын отечества” поместил перевод с татарского легенды “Жизнь Джингиз-хана” [24].

Тогда же “Библиотека для чтения” напечатала статью В.И. Даля “О козьем пухе” [23], где рассматривается история оренбургского пуховязального промысла, а “Ежегодник Дерптского университета” - заметки о русском языке и лечебных свойствах кумыса [30].