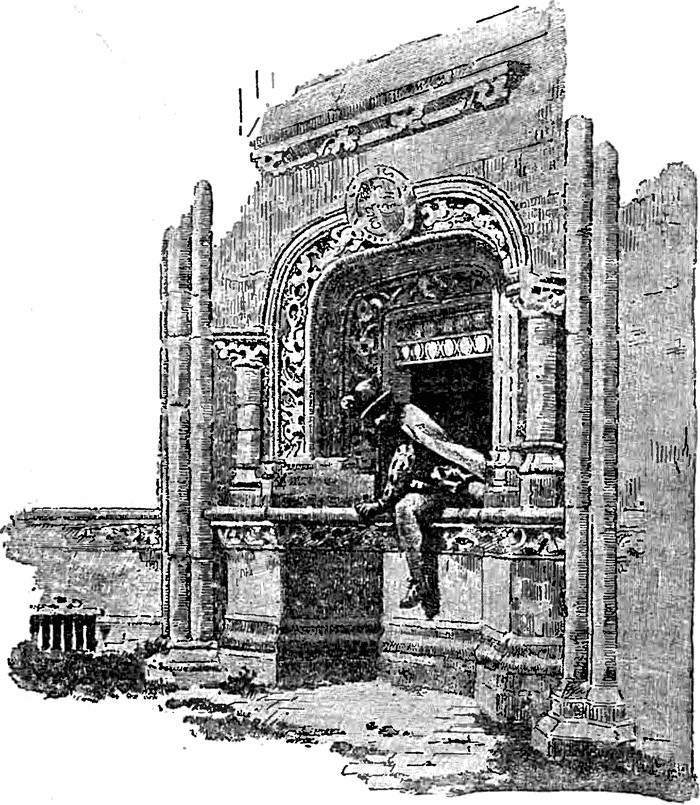

Однажды ночью, подавленный удушливым зноем (это было в июле), он захотел выйти из комнаты, пройтись, подышать воздухом в саду, усаженном деревьями и окружавшем дом. Он накинул плащ и хотел открыть дверь, но комната оказалась запертой снаружи. Он подумал, что это ошибка старухи, ходившей за ним, и, так как она спала далеко от его комнаты и в ту минуту, по его мнению, была погружена в глубокий сон, звать ее считал бесполезным. Да и окно в комнате было не очень высоко, взрытая земля под окном была мягка, и в одну секунду Мержи очутился в саду. Было облачное небо, ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа, и редкие глубокие вздохи ветра лишь изредка и словно с трудом колыхали теплый и тяжелый воздух. Было около двух часов утра, и глубочайшее молчание царило кругом.

Мержи некоторое время ходил погруженный в свои грезы, но они были прерваны ударом в уличную калитку. Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный, словно ударявший знал, что кто-то уже прислушивается, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединенного дома могло вызвать удивление. Мержи неподвижно застыл в темном углу сада, откуда он незаметно мог за всем наблюдать. Тотчас же из дома с потайным фонарем в рунах вышла женщина, которая не могла быть ни кем иным, как старухой. Она открыла калитку, и вошел кто-то, закутанный в большой черный плащ с капюшоном.

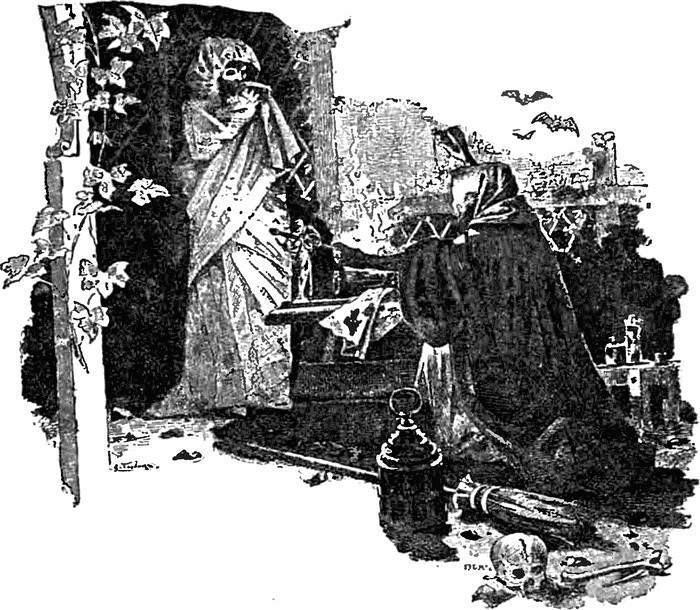

Любопытство Бернара было возбуждено живейшим образом. Фигура и, в той мере, в какой он мог судить, одежда вошедшего лица говорили о том, что это женщина. Старуха приветствовала ее со всеми доказательствам большого уважения, в то время как женщина в черном плаще едва ответила ей кивком головы. Вместо этого она вручила старухе что-то, доставившее ей большое удовольствие. По чистому и металлическому звону и по той поспешности, с какой старуха, наклонившись, стала шарить по земле, Мержи понял, что она получила деньги. Обе женщины направились в сад, при этом старуха шла впереди, прикрывая фонарь. В глубине сада было что-то вроде зеленой беседки из лип, посаженных в круг и скрепленных густым кустарником, разросшимся целой стеной. Два входа, или, вернее, две двери вели в эту беседку, посредине которой стоял каменный стол. Туда вошла закутанная женщина со старухой. Мержи с затаенным дыханием, крадучись вслед за ними, встал за кустарником так, чтобы видеть и слышать происходящее там, насколько это позволял скудный свет, освещавший эту стену. Старуха начала с того, что зажгла нечто в жаровне, поставленной посредине стола, что сейчас же загорелось, разливая бледно-синий свет, словно от горения спирта, смешанного с солью. Затем она погасила или прикрыла фонарь, так что при колеблющемся свете жаровни Мержи едва мог разглядеть черты незнакомки, даже если бы они не были скрыты вуалью и капюшоном. Старуху он тотчас же узнал по росту и по фигуре, но он заметил, что ее лицо было покрыто черной краской, вследствие чего она в своем белом головном уборе казалась похожей на бронзовую статую. На столе расставлены были странные, еле различимые предметы. Повидимому, в их расположении был какой-то причудливый порядок. Мержи казалось, что он различает среди вещей одежду, кости и лоскутки окровавленного белья. Человеческая фигурка, высотою не больше фута, вылепленная, как ему показалось, из воска, стояла среди этих отвратительных лохмотьев.

— Ну, Камилла, — спросила вполголоса дама в вуали, — ты говоришь, ему лучше?

Этот голос заставил Мержи задрожать.

— Немного лучше, сударыня, — ответила старуха, — благодаря нашему искусству. Мне все-таки трудно было достигнуть большого успеха с этими тряпками и с таким небольшим количеством крови на перевязках.

— А что говорит Амвросий Паре?

— О, этот невежда! Вам не все равно, что он говорит? Вы понимаете, я вас уверяю, что рана глубокая, опасная, ужасная, и может быть залечена только по правилам магической симпатии, но духам земли и воздуха надо приносить жертвы… А для жертвы…

Дама тотчас же все поняла.

— Если он будет здоров, — сказала она, — ты получишь вдвое больше того, что только что получила.

— Вполне надейтесь и рассчитывайте на меня.

— Ах, Камилла, а если он умрет?

— Успокойтесь, — духи милостивы! Звезды покровительствуют нам, а последнее приношение в жертву черного барана расположило Другого в нашу пользу.

— Я принесла тебе то, что удалось добыть мне с огромным трудом. Я поручила купить это у стражников, ограбивших труп. — Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла его и поднесла к огню, чтобы посмотреть.

— Слава богу, лезвие в крови и заржавело. Да, кровь у него, словно у катейского василиска[47]; она оставляет на стали следы, которые ничем нельзя вытравить.

Она смотрела на лезвие, и было очевидно, что дама в вуали испытывает необычайное волнение.

— Взгляни, Камилла, как кровь близка от рукояти, быть может, это был смертельный удар?

— Это кровь не из сердца, он поправится.

— Поправится?

— Да, поправится, но за тем, чтобы подвергнуться неизлечимой болезни.

— Какой болезни?

— Любви.

— Ах, Камилла, правда ли это?

— Когда же слова мои были противны истине, когда предсказания мои обманывали? Разве я не сказала вам заранее, что он выйдет из поединка победителем, не возвестила ли я вам наперед, что духи будут сражаться за него, не зарыла ли я на месте их битвы черную курицу и шпагу, благословенную священником?

— Это все верно.

— А вы сами? Разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя, таким образом, удары человека, для которого я применяла свое искусство?

— Это правда, Камилла, я пронзила в сердце изображение Коменжа, но рассказывают, что все-таки он умер от удара в голову.

— Конечно, оружие пронзило голову, но смерть последовала разве не потому, что кровь сгустилась в сердце?

Дама под вуалью казалась пораженной силою этого доказательства. Она замолчала.

Старуха смазала шпагу маслом и елеем, после чего очень заботливо завернула ее в широкую ленту.

— Видите, сударыня? Масло из скорпионов, которым я тру эту шпагу, с симпатической силой переносится на рану молодого человека. Он чувствует действие этого африканского бальзама так, как будто я проливала его на раненое место; а если бы мне пришлось накалить острие шпаги на огне, то бедный больной испытал бы боль настоящего ожога.

— О, пожалуйста, побереги его.

— Как-то вечером я сидела у очага, запятая натиранием шпаги бальзамом, чтобы излечить одного юношу, получившего два ужаснейших удара этой шпагой в голову. Уставши от работы, я задремала, и вдруг слуга больного стучится ко мне в дверь, крича, что его господни испытывает адские муки, что в то мгновение, когда он его покидал, больной находился словно на горящих угольях. А знаете, как это случилось? По недосмотру шпага скользнула и лезвие попало на уголья. Я сейчас же схватила ее и сказала слуге, что, когда он вернется, его господин будет чувствовать себя совсем хорошо. И действительно, опустив шпагу в ледяную воду с примесью снадобий, я вышла навестить больного. Вхожу к нему, а он говорит: «Ах, дорогая Камилла, как мне теперь хорошо, словно я принимаю прохладную ванну, а минуту перед тем я чувствовал себя, словно св. Лаврентий на раскаленной решетке».

Она закончила перевязывание шпаги и с удовлетворенным видом произнесла:

— Вот теперь ладно, сударыня, я уверена в его выздоровлении, и вот настала минута, когда вы можете заняться последней церемонией.

Она бросила в огонь щепотку душистого порошка и произнесла несколько заклинаний, беспрерывно осеняя себя крестным знамением. Тогда дама трепещущей рукой взяла восковую фигуру и, держа ее над жаровней, произнесла взволнованным голосом следующие слова:

47

Катей — так средневековые писатели Франции называют Китай. Катейский василиск — сказочное чудовище, кровь которого по уверениям средневековых магиков, обладала чудодейственной силой.

Примечание переводчика.