В трубке слабо потрескивало, и он, Лучич, еще и представить себе не мог, какой город лежит там, за окнами, в сплошной черной завесе затемнения. Не знал он, не знал, что наступают для него мгновения, которые он станет вспоминать даже в свой предсмертный час.

…А что было страшно, непостижимо, неестественно: в Сонечкино скромное жилище, в их с мамой семиметровую комнатку, бывший чуланчик, ворвалась громадная женщина, стучала кулаком по столу, громила словами: «Паскуда, шлюха, я тебе покажу, как за чужими мужьями таскаться! Я тебя в порошок сотру, сука плюгавая! Вон из Москвы, долой отсюда, мразь мелкобуржуазная!» Сонечкина мама упала в обморок, соседи столпились в длинном облезлом коридоре старого замосквореченского особняка, хлопала на сделавшемся вдруг сквозняке обитая рваной клеенкой дверь, потрясая, как ведьма, войлочными клочьями. Сонечка бросилась к матери, пыталась поднять ее, а сама, зажмурившись, ожидала удара и потом сразу же смерти. Ожидала с покорной уверенностью, потому что иначе это и не могло кончиться. Та великолепная женщина была абсолютно права, и Сонечка заслужила казнь и только молила про себя, чтобы скорее и чтобы не очень больно и сразу. Но тут раздались шаги, и голос Лучича, спокойный, повелительный: «Таня, едем! Таня, едем»! Звуки какой-то возни, борьбы, женский вскрик, всхлип, и все стало удаляться, как будто по половицам волокли что-то тяжелое. За окошком, во дворе, хлопнула дверца машины, зафырчал мотор, и, открыв глаза, Сонечка увидела сквозь занавеску выезжавшую со двора «эмку» и бегущую за машиной стайку мальчишек.

И на следующий же день был конверт, было новое, затвердевшее лицо Лучича, упрямое и волевое, были его жесткие слова: «Соня, ты моя навеки, и ничто на свете не заставит меня от тебя отказаться». После такого уже ничего нельзя было поделать, все они смирились: и Татьяна Ивановна в своем пиджаке с орденом, и Директор, и даже Сонечкина мама. Потому что силу Лучича сломить было невозможно. Поняв это, Сонечка больше ни о чем не думала — она принадлежала Лучичу, и все. О чем думать-то! Наступило ее счастье, раз и навсегда. Больше беспокоиться нечего. Потом…

Утро. Солнечный день. Вытянутый раструб громкоговорителя в заводском дворе, замершая, посеревшая толпа звездовцев. И уже входившая в нее ножом, рассекавшая ее, разрывавшая сцепление их рук, разъединявшая военная разлука. Первые слезы в глазах тех, кто видел быстрее остальных, был наделен способностью предчувствовать.

Вот после того дня, — а еще ничего не успело измениться особенно, шли первые месяцы, и в цехах лишь поредело без мужчин, начали появляться вместо них женщины, — но именно после того первого дня войны ни одного конверта! Ни одной встречи, ни одного взгляда. Сонечка была оставлена даже без объяснения. «Как сношенный тапочек, как обертка от вышедшего цыбика чая», — твердила она себе, стараясь как можно больнее представить свое отчаяние. Она — больше — Лучичу — не нужна. Как же так?! Она знала о Лучиче все. Куда поехал, с кем говорил, кому поручил… Знала, что пытался вместе с Директором уйти в ополчение, но их, слава богу, в райкоме не пустили. А то она бы, Сонечка, хоть и страшно боялась войны, но переоделась бы в мальчишку, как кавалер-девица Дурова, и ушла вместе с ним на фронт. Но миновала чаша сия, неизвестно уж кому говорить спасибо. Сонечка знала, что в сентябре семья Лучича эвакуировалась в Куйбышев. А он сам переехал жить на завод.

И тут настал самый страшный день в Сонечкиной жизни. День настоящей разлуки с Лучичем. Потому что когда человек все же есть рядом, когда можно хотя бы издали видеть, как он ходит, смотрит, говорит — это еще не совсем разлука. Разлука — когда его нет в пространстве, нет в том месте, куда ты можешь дойти, добежать, доехать, когда его нет вовсе. Вот тогда это разлука.

По заводу в то утро объявили, что работа прекращается. Сослуживцы (простили, видно, Сонечке ее прегрешения) повели ее вниз, где в вестибюле мраморного подъезда тянулась длинная очередь к столу, за которым выдавали последнюю зарплату. Очередь двигалась быстро: бухгалтер доставал из мешка красненькие тридцатки, вручал не пересчитывая, и те, кто брал их, расписывались в ведомости, не считая, сколько там выдано. Другое тут было важно, другое едва слышным стоном витало над очередью. «Звездочка» закрылась… и они теперь без «Звездочки». Что дальше делать? Чуть поодаль, у самой проходной, выдавали по пудовому мешку муки, но Сонечка прошла мимо, шатаясь, лишь рукой отмахнулась от сослуживцев, которые велели обязательно взять мешок.

На тротуаре, в пронзительном ветре, метавшем острые иглы первых снежинок и вороха бумажных полуобгоревших обрывков, толпились кучки звездовцев, сговариваясь вместе уходить в Горький. Но Сонечка искала только Лучича, и она увидела его. Он стоял поодаль, возле грузовика-трехтонки, в распахнувшемся демисезонном пальто, в сдвинутой на затылок шляпе и помогал взбираться в кузов ребятишкам и женщинам с маленькими детьми на руках. Когда Сонечка вдруг встала перед ним, он взглянул чуждо, вопросительно.

— Мне надо… — пробормотала Сонечка, собирая последние силы. — Мне надо что-то делать… Я не знаю что…

— Ты можешь ехать с этим грузовиком, — тут же сказал Лучич.

— Ах нет! — испугалась Сонечка. — Я не могу! И ведь мама…

— По дороге захватишь маму.

— Дело не в этом… — прошептала Сонечка, голос ей отказался служить. — Тут совершенно… другое дело… Я не…

— Сейчас некогда рассуждать, — перебил Лучич. — Это последняя машина. Пешком вам с матерью не дойти. Ну, давай руку.

И Сонечка очутилась в кузове. Она не заметила, как кто-то из сослуживцев милосердно перебросил ей через борт мешок с мукой, как Лучич, отойдя к кабине, сказал шоферу, чтобы заехал за матерью Сонечки, и только когда машина тронулась, затряслась по укатанному булыжнику мостовой, Сонечка вцепилась в дощатый борт кузова руками и завопила пронзительно:

— Лю-ю-ка! Лю-ю-ка! Я люблю тебя, Люка! Я не хочу без тебя жить!

Софья Семеновна очнулась, нашарила в кармашке вязаной кофточки тюбик с валидолом, засунула таблетку под язык. Валидол ее утешал. Но сердце все же билось, растревоженное таким четким приближением прошлого, как будто оно не исчезло, а существовало в пространстве в виде сохранившегося куска, и могло от времени до времени снова приплыть к ней и дать ей опять побыть внутри себя. Как она только что была внутри того грузовика, который увозил ее от Лучича и Москвы в Горький серым октябрьским днем 1941 года. И вот что странно: видение уже исчезло, а сердце продолжало колотиться от молодой любви, оборванной разлукой, и замирало от отчаяния, что эта разлука будет навечно…

Когда же ей грозило самое страшное: тогда или… сейчас?

Лучич спал, приоткрыв крупные губы, и дыхание легонько шевелило их уголки. Он снова находился сейчас в Ленинграде.

Рассвело, и они с Яшиным стояли у окна своего шикарного номера-люкс в гостинице «Астория». Но это было понятие призрачное по ту и по эту сторону единственных летних рам (вторые зимние не были вставлены) температура воздуха была одинаковой. В люксе лишь не гулял ветер и на овальном столике с гнутыми ножками кисло попахивала коптилка, при которой они вчера встретили Новый, 1942 год. Как в хорошей мелодраматической пьесе это был тот самый люкс, где Лучич с Сонечкой провели когда-то в ушедшем в глубину веков довоенном времени свой «медовый трехсуточник»; но Лучич совершенно об этом не вспоминал.

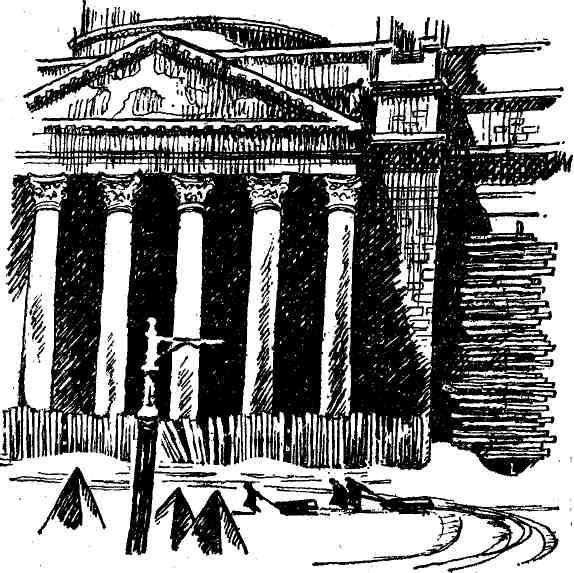

Его захватило зрелище площади за окном. Чистое белое снежное поле с протоптанными узенькими тропочками. На краю поля, как бор, стоял Исаакий в темных стволах колонн. По площади и у его подножия медленно двигались в разных направлениях темные согнутые фигурки людей, тащивших за собой детские санки. На санках лежали узкие длинные свертки. «Что это они везут?» — хотел было спросить Лучич, но страшная догадка вмиг схватила горло.

Старичок администратор предупредил их: не выходите из номера оба вместе, кто-то один должен оставаться возле продуктов. А когда уйдете днем по делам, то забирайте еду с собой. «При вас никто не возьмет, совести хватит, а без вас я и сам могу не удержаться».