Ларька шепотом сумел поделиться, кем он назвался.

- Почему Аракчеевым? - едва слышно удивился Николай Иванович.

- А черт его знает. Теперь я им подкину, что Олимпиада Самсоновна - бывшая фрейлина вдовствующей императрицы и будет жаловаться самому адмиралу Колчаку, который ее лично знает…

- Глупости, - одними губами сказал Николай Иванович. - Зачем? Кто поверит, что ты - граф Аракчеев?

- Графенок. Проверить все равно обязаны…

Тут их ожгло с двух сторон. Есаул и его помощник свирепо грозили плетками, дескать - поговори еще.

У Николая Ивановича и Ларьки лица стали каменные. Но Аркашка сверкнул черным глазом, вскинул над головой связанные руки и, раздувая горло, как голубь, запел что было мочи:

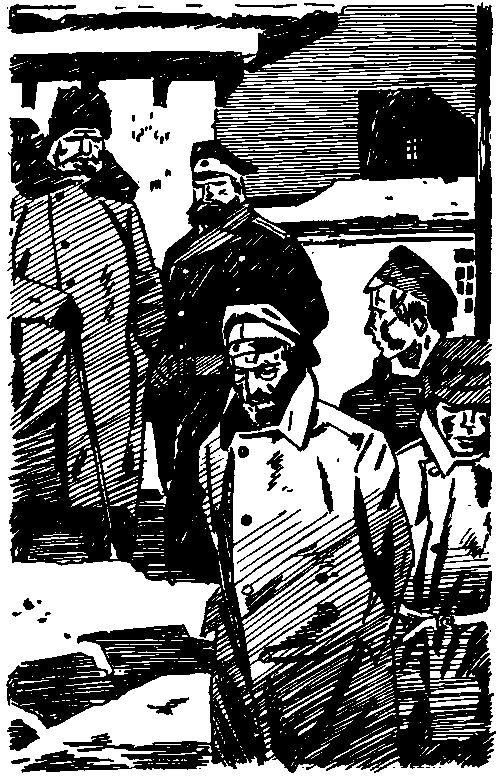

Улица словно шарахнулась от него. Застыли, как по стойке «смирно», лощеные офицеры. Их дамы, взвизгнув, готовы были бежать. Вылупили бессмысленные глаза лавочники. Даже казаки в первое мгновение остолбенели. Но тут же занялись тем делом, на которое только и были способны. Двое мордатых казаков, спрыгнув с коней, начали бить Аркашку, и не в шутку, даже не отечески, а в полную лошадиную силу… Ларька бросился на помощь; за ним, спрятав пенсне, шагнул и Николай Иванович, увещевая казаков. Их тоже стали избивать. Руки у всех троих были связаны, они только беспомощно поднимали их, пробуя защититься. Аркашка уже лежал на земле без движения. Николай Иванович, страшась, как бы на Аркашку не наступили танцующие вокруг лошади, наклонился над ним и тут же получил такой удар по непокрытой голове, что кулем свалился рядом со своим учеником. Только Ларька еще увертывался кое-как, хоть и ему доставалось. Из рассеченного до кости лба кровь залила глаза, а он привычно скалился, дразнил казаков, хрипел:

Теперь и улица расхрабрилась, лезла сражаться. Чьи-то руки с холеными ногтями, в перстнях и кольцах, тянулись к Ларьке, бросали что попало в лежащих Аркашку и Николая Ивановича… Им оставалось жить всего несколько минут… Но тут случилось чудо.

Над лежащими Аркашкой и Николаем Ивановичем, негодуя, фыркая непонятными словами, стояла незнакомая скуластая женщина. Но била она не лежащих, а казаков. Зонтиком! Как Катя… Тут же к ней шагнул человек, тоже не старый и чудной, в коротком пальто с воротником шалью, а откуда-то рядом послышался начальственный голос:

- Есаул! Прекратите это безобразие.,.

Бесстрашно орудуя зонтиком, лупцуя и казаков и лошадей, таинственная женщина возмущенно повторяла:

- Это же дети! Как не стыдно! Это же дети!

И Ларька, отирая кровь и ничего еще не соображая, все-таки решил на всякий случай подыграть… Скорчил жалобную рожу и зашепелявил трогательно:

- Я хочу к маме…

Казаки, повинуясь начальственному голосу и жестам какого-то важного офицера, отступили, не зная, что теперь делать с пленниками. Но улица еще не утихла, ей мало было крови, она не могла смириться, что не дают добить большевиков…

Странная женщина, не обращая внимания на толпу, склонилась над Аркашкой и тотчас выпрямилась:

- Надо автомобиль, - скомандовала она своим спутникам.

Важный офицер, закуривая, объяснял и есаулу и вспотевшей от усилий толпе:

- Перед вами союзники, господа. Понимаю ваш справедливый гнев, но всему свое место…

- Это вмешательство в наши внутренние дела, черт возьми! - завопил какой-то господинчик, удивительно схожий с Валерием Митрофановичем. - Пусть распоряжаются у себя в Европе!

- Америка, господа! - многозначительно сказал важный военный.

И все притихли. Уставились на рыжеватого мужчину в пальто с воротником шалью, на худощавую, решительную женщину… Американцы? Да, на Америку у Колчака делалась крупная ставка…

Только двойник Валерия Митрофановича не унимался. Он пробился к женщине, которая, присев, поддерживала голову Аркашки, а Ларьку цепко ухватила за руку. Спросил:

- Мадам, вы что, не слышали, как они пели «Интернационал»?

Она молчала и смотрела на него так холодно, что он смешался, бормоча:

- «Интернационал», мадам…

Женщина повернулась к нему спиной и улыбнулась Аркашке:

- Ничего не бойся.

- Кто их боится, - презрительно сверкнул заплывшим глазом Аркашка. «Может, это свои пришли?» - стукнуло его. Он еще не совсем пришел в себя.

- Американцы, - бормотал оскорбленный человечек, скрываясь в толпе. - Не знают, что такое «Интернационал»! Ну, погодите, узнаете…

16

Никто не решился бы предсказать, что произойдет в приюте после ареста Ларьки, Аркашки и Николая Ивановича…

С начала путешествия ребят из Питера одним нравилась Олимпиада Самсоновна, другим Николай Иванович; кому-то - Анечка и даже та учительница русской литературы, словесница, которая походила теперь на унылую, старую козу… Были тихони, которые держались за Валерия Митрофановича, с удовольствием нашептывали ему, кто что сказал и что сделал.

Так же неопределенен был долгое время и авторитет самых выдающихся из старших ребят. Одним нравился Ларька, другим Аркашка; немало мальчишек, раскрыв рот, любовались Володей Гольцовым - его манерами, французским выговором, красивой одеждой, небрежной уверенностью в собственном превосходстве, иронией… Иные пристали к гоп-компании Ростика, которая хвалилась умением жить и держалась обособленно, погруженная в никому не ведомые таинственные делишки… Большинство девочек были прямо-таки влюблены в Катю Обухову, но многим нравилась красивая и легкомысленная Тося, которая так ловко делала вид, что ей все на свете трын-трава.

Все эти маленькие привязанности, уколы ревности или тщеславия, восторги от близости божества занимали почти всех в первые недели путешествия. Неожиданный грохот чужих кулаков и сапог по теплушкам в то мирное, розовое утро, когда их поезд подошел наконец к Волге, белые и чешские офицеры, выпрыгнувшие, словно черти из преисподней, выселение из эшелона грубо, нагло, безжалостно разрушили все, что еще вчера казалось таким важным… Конечно, поклонники Олимпиады Самсоновны, поначалу были уверены, что она мигом наведет порядок. Те, кому наивысшими авторитетами представлялись Володя Гольцов или Катя Обухова, жались к ним… Но ни Катя, ни Володя, ни даже Олимпиада Самсоновна почему-то ничего не могли поделать. Их обижали. Жить становилось все хуже, все невыносимей. Одни ребята еще внимательнее прислушивались к Валерию Митрофановичу, к шуточкам Ростика, полагая, что все дозволено, если хочешь выжить, не умереть с голоду, не замерзнуть. Но очень многие прислушивались и присматривались к Ларьке…

Эти ребята были далеки от Смольного, от «Авроры»; большинство если и слышали что-то о Ленине, то все равно не понимали и не очень хотели понимать, чего надо этому Ленину и большевикам. О революции они знали то, что говорилось дома: одни одобряли, но с оговорками; другие поеживались. Таких, как Ларька, как Аркашка, кто рвался в бой за мировую революцию, было явное меньшинство.

Но выходило так, что их дома, их мамы и папы - все, что было дорогого, без чего просто нельзя было жить, осталось там, в красном Питере, у большевиков, с революцией. И поэтому все большее число ребят с надеждой поглядывали на Ларьку, который что-то понимал и в революции и в большевиках, сам брал Зимний…

Раньше его манера вечно скалить зубы, насмешничать, держаться не только на расстоянии, но и на высоте вызывала обиды, негодование и уж никак не привлекала. Теперь ловили его сердитую улыбку. Даже в насмешках Ларьки таилась уверенность, которой всем так недоставало.