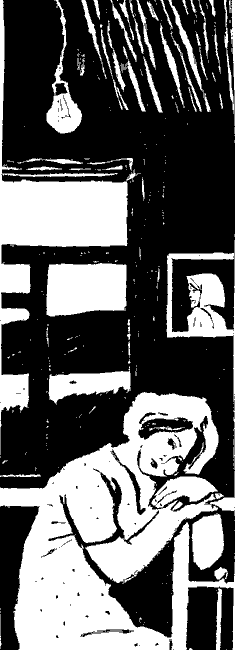

Она щелкнула ключом в замке и села к своей одинокой кровати на табуретку. Тут она и сидит без движения с той самой минуты.

Он тоже сидит против ее окна, на берегу Вайнушки. Часто курит. Или, вдруг вскочив, ходит по-над рекой, то снимая, то надевая шляпу.

По бурной воде лесной речушки стихийно — молем— плывут бревна. Плывут так густо, что вода только кое-где пробивается тусклым окошечком. И кажется, что это не бревна несет по реке, а застывшие в дремоте ели и сосны неудержимо движутся по другому берегу. А человек этот, на фоне желтовато-коричневой от бревен реки и зеленого леса за ней, так одинок в глухой таежной замяти, так непонятен в своем черном костюме и мягкой шляпе...

И не поймет Даша, жалко ли ей этого человека, или жалко только прошлого, или то и другое вместе.

Может, все это снится ей, встает в памяти, чтобы предостеречь? Саша, кажется, скоро станет совсем родным, и тогда судьба ее опять сделает крутой поворот.

Владимир все не уходит. Чужой и ненужный в этом белесом мягком свете июньской ночи, он сидит, ходит, маячит под окном.

Вот он снова сел, закурил. Дымок папиросы вьется около полей шляпы. И Даша мысленно видит прищур его глаз, «коричневых в крапинку», как шутила она бывало.

Конечно же, Владимир чувствует себя обиженным. И поэтому — она знает — глаза его затенены печалью: обижен-то он, по его мнению, несправедливо. Как же! Оскорблены его самые лучшие чувства.

Вьется дымок, вьется. Владимир разметает его рукой. Отгоняет дым и комаров.

Глава вторая

Проклятые комары! Днем Владимир их не замечал. А сейчас и дым от папиросы их не берет.

Владимир краем глаза следит за окном. Хотя оно и занавешено, Даша, наверное, наблюдает. Не впустить его в комнату!.. Дикость! В соседнем окне изредка шевелится занавеска. Наверное, соседка Дашина не спит. Ей-то зачем не спать? Хотя она так выгибалась, что... Тьфу! Глупости все.

До Дашиного окна не больше двадцати метров. Владимиру вдруг стало жалко себя до боли в висках. Что за судьба? Казалось, уже достиг многого, вот-вот и на вершине. Но потом история с Дашей, ссора с начальством — и все летит к черту! Другим сходит, а он как проклятый.

Отстанут ли в конце концов комары? Звенят, лезут в уши, в нос, в рот...

Эх, Дарюш, Дарюш... Ведь сама виновата! Нет того, чтобы поддержать человека, помочь, понять его. Взяла и ушла совсем. А может быть, она не верит в него? Ну, это уж вряд ли... Она всегда восхищалась его талантом. О Володиных талантах спорили еще его отец с матерью.

— Вот ты, Поленька, — говорил отец, — где нашла себя? Врач, и неплохой врач. А случись с тобой театральное несчастье, была бы ты посредственной актрисой.

— А ты, Петя, готов все человечество агрономами сделать, — язвила мать.

— И был бы на земле рай! — подхватывал отец.

— Счастье для человечества, Петр Николаевич, что руки у тебя коротки.

— Но когда у мальчика по агрономии «отлично», а по пению кол... Пойми же ты наконец!

— Ребенка надо было отдавать в музыкальное с пяти лет, а не совать его в школу, где педагоги не могут отличить нотную тетрадь от китайской грамоты!

Мама, конечно, и сейчас еще артистка. Врач-то она скорее по обязанности. Как-то она с восторгом и сожалением рассказала Володе историю своего неудачного театрального дебюта.

— Это у меня началось еще в детстве. Твоя бабушка пела в театре оперетты. Ах, какая это была артистка! Но протекции тогда ей не составилось, так она и оставалась в провинциальном театре. Там и голос потеряла. Ну и взялась за меня. К десяти годам я уже пела «Снегурочку». Все наши гости бывали в восторге. И в школьном драмкружке я была первой.

Тут мама задумалась, вспоминая сладкое время успехов. А Володя, хотя и был еще мал, с пониманием переждал грустную паузу.

— Все шло хорошо! — внезапно воодушевляясь, воскликнула мама. — Музыкальным образованием со мной занималась мамина подруга. Они подготовили меня в консерваторию. И я была бы там, если бы не твой папа!

— Что же он сделал?

— Тебе об этом еще рано бы знать, Володенька...

— Мамочка, расскажи!.. Я пойму.

— Ну так и быть. Все равно ты узнаешь когда-нибудь... — Она вздыхала. — Пусть уж лучше услышишь от меня самой, чем от людей.

Володя согласно кивал, хотя не понимал, почему было бы плохо услышать мамину историю от людей: в ней не было ничего таинственного, несмотря на таинственный вид мамы.

— Видишь ли, мы с папой стали друзьями, когда я еще училась в школе. Он преподавал у нас в девятых и десятых классах. И... как бы тебе понятнее объяснить... На выпускном вечере он сделал мне предложение.

— Хотел, чтобы ты стала его женой? — уточнил Володя.

— Представь, так оно и было! Но я тогда ему отказала. Отказала — и все. Глупышка была, конечно, но отказать хватило ума. Тогда папа бросился к маме, к бабушке твоей. Я не знаю, как он сумел ее убедить, только мама так все устроила, что уже через месяц мы с папой и в загс пошли. Это случилось в июне, а в конце августа он повез меня в Ленинград, в консерваторию, экзаменоваться.

— На артистку?

— На артистку, Володенька, по классу пения.

— И ты провалилась?! — Володя сделал большие глаза.

— Представь: провалилась! У меня совсем испортился голос. Самой было слушать противно! Не приняли.

— А потом?

— Что потом? Прошел год, я поступила на медицинский. Твой папа с бабушкой настояли. Он имел на нее такое влияние! Даже непонятно, почему. — Мама приподняла плечи. — Она же была настоящая актриса, твоя бабушка! А вдруг: «В медицинский!» — и слушать больше ничего не хочет.

Мама взволновалась, обняла Володю.

— Но ты... Ты будешь артистом, Володенька! Маме твоей не пришлось, но ты будешь, будешь... У тебя талант! Папа не видит, а я вижу это...

«Да, да... Мама, конечно, была права. Ведь закончил же я музыкальное училище, хотя — из-за упрямства отца — и с большим опозданием. И не моя вина, что из училища послали в глушь, на Север. Завистники! Не дали продолжить образование. Ну и начались глупые разговоры: «Не нашел призвания, не нашел призвания! Артиста не получилось. Чушь!»

Однако эти комары сведут с ума!

Владимир вынул новую папиросу. С сожалением покачал головой: папирос в портсигаре почти не оставалось. Он сокрушенно вздохнул и снова оглянулся на Дашино окно.

Не одна Даша думала о Владимире. Алевтина Ивановна лежала в кровати, но не спала.

«Что меж них произошло? — думала она, вспоминая глаза Владимира. — Видать, образованный, да и красавец. Ишь ты, какой чернявый! С юга, должно. Не пожилось им, что ли? Ну и что с того, что не пожилось? А приехал, так ты пусти человека... Приласкай. Человек с дороги, видать, маяту маялся, перся сюда по нашему-то бездорожью, да в ботиночках-то... Может, у него вся надея была на тебя, может, он хочет все по-хорошему, по-честному...»

Чего только не нашепчет молодой женщине белая ночь да вынужденная бессонница! Уже Алевтина Ивановна ставит себя на место соседки и видит в ней если не соперницу, то не меньше, чем злодейку, бессердечную да и небольшого ума бабенку. «Экого сокола да не пустить ночевать, ежели уж была раньше промежду вами любовь!»

Рассуждая так, Алевтина Ивановна проникается вдруг сожалением к себе, к своей одинокой жизни. Крепко сжимает жаркую подушку. Потом садится на постели и время от времени поднимает глаза на фотографию, что висит против кровати на стене. С фотографии, дразня улыбкой, смотрит широколицый солдат в лихо заломленной к виску пилотке. Рядом с солдатом смеется счастливая Алевтина Ивановна.

Раздумья приводят Алевтину Ивановну почему-то к мысли, что «во всем виноваты такие вот сухопарые, как эта инженерша. У самих ни рожи, ни кожи, а финтят-вертят такими вот мужиками. И что получается? Ни себе, ни собакам, вот что получается!»

Алевтина Ивановна сердито смотрит, как «соседкин хахаль» прогуливается по берегу. Вскоре она ненадолго засыпает.