— Заехали! — кричит Юрка. — Проснись!

Но Лосев спит, и Юрка, отталкивая его сапоги, шарит по полу, отыскивая педаль сцепления, нажимает на какую-то хреновину, и трактор визжит как укушенный.

Потом долго искали — слева и справа — борозду, нашли. Лосев высморкался и уселся поудобнее, а Юрка тотчас уснул, и так крепко, что увидел сон.

Ему приснилось, что он идет по серой утренней улице, заставленной длинными домами без дверей, и редкие прохожие останавливаются и смотрят ему вслед. Он идет почему-то без ботинок, в одних носках, и вся улица смотрит, как носки свисают с ног, как они падают в грязь и взлетают снова. И некуда спрятаться — длинная серая улица с длинными домами без дверей. Он идет под презрительными взглядами каких-то женщин в темных платьях с широкими юбками до земли и каких-то мужчин в сюртуках и лоснящихся цилиндрах, пока дорогу не преграждает чья-то растопыренная пятерня. Верткие руки лезут за пазуху Юркиного замасленного ватника и вытаскивают две алюминиевые ложки.

— Вор! Вор! — кричит улица. — Это он украл змеевики! Это он украл магнето!

Какая-то женщина целится зонтиком Юрке в лицо. Юрка кричит и просыпается.

Уже рассвело. Холодный ветер гуляет по кабине. Лосев спит, свалившись на Юркины колени. Трактор стоит.

Юрка выскочил наружу. Во все стороны тянулась белая гладкая степь, завешенная вдали серой пеленой. Лосев поискал в кабине шапку и тоже вылез. Было холодно, и мотор совсем остыл. Стояли, значит, уже давно. Лосев покопался в моторе и повернул к Юрке грязное, сияющее лицо:

— Все! Горючее кончилось!

— Кончилось! — заорал Юрка и бросился на Лосева.

Щуплый Лосев полетел в снег, вскочил и погнался за Юркой. Они долго носились вокруг трактора по свежему снегу, перепрыгивая через одинокую черную борозду. Вставало солнце.

ТРИ ДНЯ С СЮЗАННОЙ

— Трошкин, — кричу я изо всех сил и смотрю по сторонам, — ты тоже остался? Трошкин!

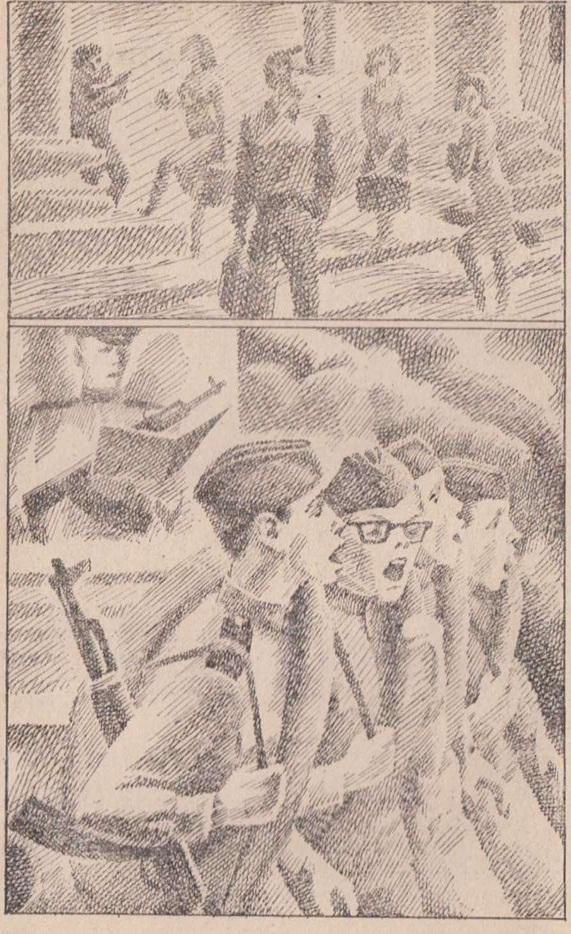

Рота переобмундировывается на крутом берегу реки Волги. Берег разлинован веревками на секторы, у каждого взвода свой загон. Гражданское валяется пестрыми кучками, все уже влезли в хэбэ — ни одного не узнаешь.

— В самоволку пошел? — надрываюсь я, потому что знаю, что он где-то здесь. — А честь факультета?

Рыхлый Трошкин — он сидит, оказывается, чуть ниже — оборачивается, на его громадном носу качается скупая мужская слеза.

— Что ты визжишь, поросенок? — говорит он с чувством. — Ты заблудился? Ты хочешь к мамочке? Так я тебя пошлю!

— Проверка слуха, — говорю я.

Он отворачивается и опять мотает длинную, как полотенце, портянку.

...Мы все грустные. В начале девятого нас выстроили в нижнем полутемном коридоре альмы матер на Моховой, 11. Товарищ генерал пожелал нам счастливого пути и успехов в боевой и политической подготовке. Потом развели повзводно, и полковник Панин обстоятельно нам объяснил, кто мы теперь такие и что такое воинская дисциплина. Двоих он с ходу отправил стричься и дал из собственного кармана три рубля — старыми, конечно, на Гранд-отель не хватит.

Было скучно, но солдат спит, а служба идет, впереди еще целый месяц — сиди и не рыпайся. А потом — ай-яй-яй, — потом наше начальство обмишурилось, и мы получили полтора часа на устройство личных дел. А что такое полтора часа? Кто умеет — тот личные дела себе регулярно устраивает. А кто не умеет, все равно за полтора часа не научится.

Разногласий не было никаких. Все мы — четвертый курс, факультетское начальство, и почти каждый имеет право на какой-нибудь ключ — кто от профкома, кто от спортклуба, кто от Красного Креста и такого же Полумесяца, а в наших пустых рюкзаках можно пронести хоть весь гастроном были бы деньги. Тихий и обстоятельный гудеж начался за запертыми дверями — в армии все делается с запасом, где полтора часа, там и два, береги закуску, запуски не хватит.

Но на вокзал явились точно и в полном составе, под придирчивым оком начальства каждый блестел, как стеклышко, а целоваться с полковником нижнему чину не положено, да и ни к чему — наши полковники едут с нами.

ЧП случилось в городе N, где была пересадка. Трое наших зашли добавить и отстали. Они рванули на такси, пока мы гребли на речном трамвае, обогнали нас минут на тридцать и первыми рапортовали заплетающимися языками вышедшему нас встречать командиру дивизии, что курсанты такие-то для дальнейшего прохождения службы прибыли. Потом они улыбались нам из-за штыков караула виновато и счастливо, как репатрианты на пограничной станции.

А какие оскорбления сыпались на нас в эти минуты. Мы разгильдяи, мы вакханалия, мы худший факультет лучшего университета страны... Наши полковники молча выражали свое презрение, и только тонконогий Скоков задумчиво улыбался. Но кто знает, чему может улыбаться человек, окончивший две военные академии подряд?

Ребят увели на гауптвахту. В университет они вернутся уже только за документами. Сгорели мы по недоразумению, как поется в одной такой песне.

Пожилой старлей, гуляющий возле нашего загона, останавливается и кричит:

— Курсант Трошкин, ко мне!

Трошкин, беззвучно матерясь, карабкается в одном сапоге. Развертывающаяся портянка запечатлевает его стремительное движение.

— Обрежьте, — говорит старлей, — а то к вечеру ноги собьете.

— Ладно. Сам соображу.

— Смирно! — взвивается старлей. — Отвечать по уставному не умеете? Два наряда вне очереди!

Мы несем тяжелые потери. А бой еще не начинается. Кто из нас встретит завтрашнее утро?

Через час нас выстраивают снова, на этот раз на пыльном плацу возле палаток. Мы уже сходили в каптерку, сдали личные вещи. Обратно каждый возвращается с легкой грустью о гражданской жизни и с зубной щеткой, пастой и мылом, завернутыми в домашние трусики. Набили сеном тюфяки и застелили постели... Но вздремнуть не удалось — выходи строиться!

— А ты говоришь — купаться! — протянул Грачик. — Холодно еще, мамочка не велит.

Теперь компания совсем домашняя — все начальство разошлось. С нами только три старлея — командиры взводов и капитан — командир роты. Он ходит перед нами, выстроенными повзводно, и говорит примерно так: лиха беда — начало, забудем прошлое, мы армию нашу растили в сраженьях, командир всегда прав, хорошему солдату служить легко.

— Ну и все, — заканчивает он. — Для сведения, моя фамилия Останин.

— Оставим! — рифмует кто-то.

— Придется. А в следующий раз за разговоры в строю накажу. Понятно?

Мы молчим, задавленные этими посулами и угрозами.

— Напра-во! Старшина, ведите роту в столовую. С песней! — игриво кричит он нам вслед.

Мы выходим на рыхлую песчаную дорогу. Старшина рысью — и как у него это получается по такому песку — обгоняет строй.

— Рота, запевай!

Держи карман шире, старшина! Наши ребята в кутузке? Трошкина нарядами обвешали? А сапоги? С утра не жрамши к тому же. Нету песен, старшина! Никто не говорит это — знаем мы ваши порядочки. По думать-то ведь еще можно?

— Запевай! — надрывается старшина.

Вот ведь, такого молодого так орать научили!

Грачик поправляет очки — чопорный интеллигент из Малаховки, и, выставив кадык, задумчиво (идем мы не очень шибко) начинает:

Два наряда он уже заработал.

— На фига, очкарик, выпендриваешься? Нам же хуже будет! — гундосит осторожный Трошкин. — Дайте ему кто-нибудь по шее.

Но Грача уже не остановишь.

А теперь хор. Стройный и могучий мужской хор подхватывает мелодию: