Вот послали нас с тетей на заимку посадить тыкву, — у нас при заимке был небольшой участочек. В доме ожидались какие-то гости (ох, об гостях бы рассказать, о гостеванье, после войны это было как-то очень заведено — в гости и гостей принимать. Какой это был праздник, сейчас не то), и, чтобы, значит, от нас избавиться, послали. Да и дело будет вроде сделано. Целый день мы с ней плутали в поисках заимки; тетя была там давно, к тому же по дороге у нее сильно разболелся зуб; страдая от боли, она держала ладонь на щеке и мало что различала впереди, я же дорогу совсем не помнил. Поднимались в гору, спускались с горы, два раза перебрели Улалушку… Вроде бы вон там должна быть. А не было. А вот направо. Но и направо, продравшись сквозь затянутую паутиной кислицу, мы видели поляну, но пустую.

И тут что-то стало меня пугать, какая-то враждебность всего, что я видел. Кроме того, я чувствовал, что тетя такая же слабая и маленькая, как я, ничуть она не была защитником. Все приобрело вдруг мощную звенящую силу. И все смотрело, слушало и дышало, дышало, вот так: «А-ххха-а-а…» За деревом кто-то стоял, нетерпеливый, не умещаясь там весь, — торчало узловатое колено; стоило отвернуться, как он перешмыгивал за другое дерево или, застигнутый врасплох, замирал в виде корявой сушины. Меж трав поднимался угар, будто горела земля; занесенную из-за громадных пихт в этот раскаленный влажный котел черную бабочку вышвыривало обратно, как горелую бумагу; пеплом толклась мошкара. Змея, чистая холодная мерзость, стекла с трухлявого пня, заляпанного изумрудным лишайником… Увидев змею, тетя вдруг отняла ладонь от щеки.

— Ота!.. Зуб-то перестал!

Она наклонилась и принялась хлопать по длинному подолу, вокруг нее поднялась цветочная пыль. Я сказал ей в самое ухо:

— Да помолись ты, что ли! Попроси!..

— Ушш! — дрожа головой, как в перезнобе, она испуганно отмахнулась ладонью. — Просить… Что ты!

Нет, она не могла просить. И, кажется, молитва ее, терпеливая, как немота, никогда не была просьбой.

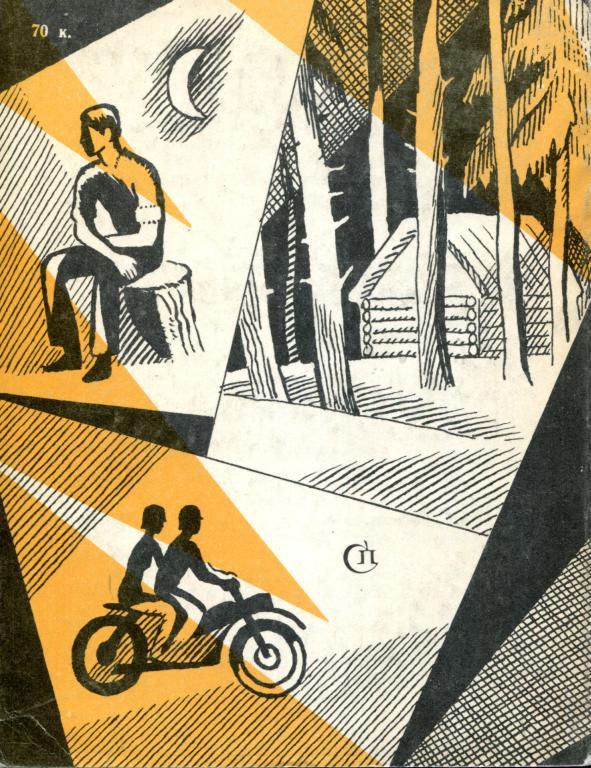

Наконец, уже в сумерки, мы набрели на заимку. Вокруг избушки, скрывая ее вместе с крышей, росли дудки. Где-то в камнях позвякивала, как жестянкой, вода. Не затопив печку, мы забрались на нары и уснули.

Когда я проснулся ясным днем, тетя уже посадила тыкву, мы поели, что было с собой, и пошли домой.

Потом оказалось, что тыкву мы посадили у чужой заимки.

Что такое — не могу вспомнить, какая она была ростом. Кажется, что высокая. Но так, чтобы показать рукой: вот такая, — не могу даже приблизительно. То есть первое-то бездумное движение готово всегда тотчас: во! — и показываешь ладонью довольно высоко. Но посмотришь на эту ладонь и опустишь пониже, а поразмыслив, опустишь еще. Да и пожмешь плечами…

Часто я ее дразнил; собираясь в кино, я заглядывал к ней и маячил билетом.

— Баб, хочешь в кино? Я билет тебе купил.

— Ушш!

— Баб, ну серьезно. На.

Рука ее принималась беспокойно искать дело; заткнуть уши, не слышать она не могла, и только срочное дело могло ее спасти. Что там в кино — заговаривать об этом было уже кощунством. Она разглаживала скатерть, искала что-то в столе и, наконец, с мокрой тряпкой в руке бросалась мне под ноги, принималась мыть пол.

Как огня боялась она фотографироваться. Когда я завел себе фотоаппарат, вот наступили для нее тяжелые дни. Я наводил на нее аппарат, она заслонялась ладонью, а другой отмахивалась: «Ушш… Не придумывай-ка!» Из всех ее фотографий у меня осталась одна. Вот я на нее гляжу; да, тут-таки усадил я ее, обманул, сказал, что для какой-то справки. Она сидит смирно, смотрит прямо в объектив, костистые руки на коленях… Я вглядываюсь.. И нет, не хочу ее описывать. Не хочу. Бесполезно. И ни к чему. Да и не могу. Какое-то странное волнение, чувство горечи, никак не созреющей до спокойной печали, мешают. Да и бесполезно же, действительно. Никакая точность подробностей не передаст главного. Остальное же, не главное, что ж — это как окошко над ее простенькой головкой, потрескавшиеся бревна за ее спиной, коромысло на гвозде, растоптанные башмаки, — до моих тринадцати у нас с ней одинаковый был размер, она и донашивала…

Но вот о главном-то — хватит ли силы и слова? Нет, и от этого отказываюсь тоже, сведя все, значит, к жалкой попытке, оборвав все, еще как бы не начав. Кому она в пользу прожила — бесполезная? Зачем она была рождена, зачем жила и жила ли? И почему я все думаю о ней, все думаю?

Умерла она зимой, в выстуженной своей комнатке, когда мы уезжали на неделю в деревню к родичам и оставили ее одну сторожить дом. Калитка была не заперта, дом был не заперт, она лежала на своей кровати, но руки почему-то не на груди, а на лице. Пальцы смерзлись от какой-то непрозрачной влаги. Под руками, когда их отняли, тускло мерцали кристаллики слез.