Если же отрицанием выделить один из антонимов, то сочетание их, подобно двум синонимам, усилит логический акцент на антонимической паре. Вспомните реплику из «Налима» А.П. Чехова: — Тащи-ка корягу кверху, добрый человек… Как тебя? Кверху, а не книзу!

Стилистическое использование антонимов многообразно. К ним обращаются писатели для достижения эмоциональности речи. Например, кого оставят равнодушными строчки из сказок Пушкина: Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, Братец будешь нам названый. Коль старушка, будь нам мать, Так и станем величать. Коли красная девица, Будь нам милая сестрица («Сказка о мертвой царевне…»)? На антонимах, как правило, строятся контрастные описания:

Антонимы помогают писателям показать полноту охвата явлений, широту пространственных и временных границ. Так, у В. Лебедева-Кумача:

Или в «Золотом петушке» А.С. Пушкина — Войска идут день и ночь; Им становится невмочь; …Перед ним молва бежала, Быль и небыль разглашала.

Нередко антонимы выступают как особое лексическое единство, обретая устойчивый характер: ни взад ни вперед, туда и обратно, более-менее.

Богатство и разнообразие антонимов в русском языке создает его неограниченные выразительные возможности и в то же время обязывает нас вдумчиво и серьезно относиться к использованию этих контрастных слов в речи. Неумелое обращение с ними порождает досадные ошибки.

К.И. Чуковский обратил внимание на трудности, возникающие при освоении антонимов маленькими детьми. Он писал: «По представлению ребенка многие слова живут парами… Узнав какое-нибудь слово, дети уже на третьем году жизни начинают отыскивать то, которое связано с ним по контрасту». При этом порой им не удается избежать смешных ошибок. Услышат: «Вчера была сырая погода», — и спросят: «А разве сегодня вареная?» Или на замечание: «Это вода стоячая», — отреагируют вопросом: «А где же лежачая?»

Подобные недоразумения возникают при многозначности противопоставленных слов. Прилагательное сырой может означать «влажный», и тогда антоним к нему будет сухой, но может иметь и значение «не вареный, не жареный, не печеный» (когда мы говорим о продуктах), и в этом случае противоположными ему оказываются слова вареный, жареный, печеный. Употребленное же в значении «недоделанный, недоработанный» слово сырой антонимируется с такими, как законченный, завершенный (ср.: рассказ еще очень сырой — рассказ законченный; сырой материал — хорошо подготовленный материал). А определение стоячий может означать и вертикальный, тогда ему антонимичны лежачий, сидячий, висячий, но может указывать и на воду — не проточная, не текущая, и тогда первая группа антонимов не имеет с ним никакой связи.

Однако от этих «милых ошибок» мы легко избавляемся, взрослея. Но от неправильного использования антонимов не застрахованы и «большие дети». Вот, например, строчки из письма юнната: «Вы спрашиваете, как живет мой еж. Он живет плохо, он умер». Можно ли серьезно воспринимать подобное утверждение? А другой «грамотей» сообщает в «Пионерскую правду»: «Мы собрали 60 кг макулатуры, это все равно, что срубить стройную сосну или могучую лиственницу». В этом случае для правильного выражения мысли вместо слова срубить следовало использовать его антоним — сохранить (то есть спасти от вырубки!).

Из-за неправильного употребления антонимов кажутся странными такие критические замечания: «Присутствующие сразу заметили отсутствие порядка в классе»; «Во внеклассной работе у нас полно пробелов и упущений».

Столкновение антонимов в речи, не замеченное говорящим, часто делает фразу нелогичной. Помните, как Фамусов говорит Скалозубу: Давно полковники, а служите недавно? Возможно ли это? Но Фамусов, как известно, не очень-то заботился о правильности своей речи. А вот как столкнулись антонимы в сочинениях наших школьников: «Он (Дубровский) родился в бедной, но довольно-таки зажиточной семье»; «Борис в силу своей слабости не может защитить любимую женщину» (в «Грозе» А.Н. Островского); «Наташа кричала, онемев от страха» (в сцене охоты в романе «Война и мир»). Из сочинений мы узнаем, что «Чичиков отличался приятной внешностью, но неприятной внутренностью» и что «Плюшкин — это живой образ представителя „мертвых душ“». Рассуждение о творчестве Л.Н. Толстого подсказало одному из таких авторов «антитезу»: «Писатель не видел перед собой четкого будущего, поэтому он доводит своих героев либо до смерти, либо до семейной жизни». А пересказ романтических произведений Горького спровоцировал на «невольный оксюморон»: «Старуха Изергиль была молода и красива…»

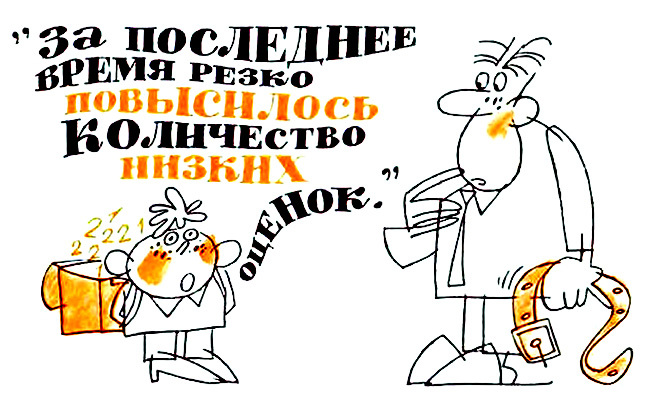

А вот как антонимы «расцветили» выступление одного школьного оратора, который на классном собрании дает оценку успеваемости товарищей в таких выражениях: «Фронтальный опрос очень хорошо показал плохие результаты. За последнее время резко повысилось количество низких оценок. Чтобы ответы худших учеников стали лучше, мы должны открыть скрытые резервы повышения успеваемости в классе. Но при наличии отсутствия знаний по предмету мы не можем выправить положение». Это, как вы догадываетесь, пародия. Укажите в ней речевые ошибки, возникшие в результате неумелого обращения с антонимами.

Для любознательных можно предложить еще и такое задание: устраните ошибки в антитезе: «В нашем классе учатся разные ребята: есть очень одаренные и неспособные, усидчивые и рассеянные, умные и ленивые, любознательные и пытливые».

Не допускайте же подобных ошибок при употреблении антонимов!

Белобрысый юнец? — Нет, белокурый юноша!

(Стилистическая окраска слов)

Двое спорили:

— Я не могу относиться серьезно к тому, что говорит этот белобрысый юнец, — сказал один.

— И напрасно, — возразил другой, — доводы этого белокурого юноши весьма убедительны.

В этих противоречивых репликах выражено разное отношение к молодому блондину: один из спорщиков подобрал для него обидные слова, подчеркнув свое пренебрежение; другой, наоборот, постарался найти такие слова, которые выразили бы симпатию. Синонимические богатства русского языка предоставляют широкие возможности для стилистического отбора оценочной лексики. Одни слова заключают в себе положительную оценку, другие — отрицательную.

В составе оценочной лексики выделяются слова эмоционально и экспрессивно окрашенные. Слова, которые передают отношение говорящего к их значению, принадлежат к эмоциональной лексике. Эмоциональный — значит: основанный на чувстве, вызываемый эмоциями. Эмоциональная лексика выражает различные чувства.