И ты поймешь тогда, как работящий и кроткий человек превращается в человека страшного, неумолимого в своем справедливом гневе. Этих людей история назвала народными мстителями, а нашу тихую Беларусь — страной классической партизанской войны.

Враг знает, что это значит. И сегодня старые, недобитые гитлеровские генералы, начиненные еще кайзеровской мертвечиной, говорят о нашем непонятном для них «фанатизме». Они, видишь ли, недовольны, им бы выгоднее иначе. Они могли бы потом… да и теперь еще могут подогнать к любому параграфу любого международного договора смерть наших матерей и наших детей, как стратегически необходимую, а нашу священную месть фашизму — как юридически беспрецедентную…

Есть одна деревенька в нашем краю голубых озер. За этой деревней подымается гора — усеченный конус с венком молодых берез на вершине. Оттуда можно увидеть сразу пять озер. Там ты, амико, вспомнил бы родное море, там ты смеялся бы, глядя в привольную даль. Из-под тех березок видны не только озера, но и поля, и деревни, и ленты дорог, и две блестящие струны железнодорожных рельсов.

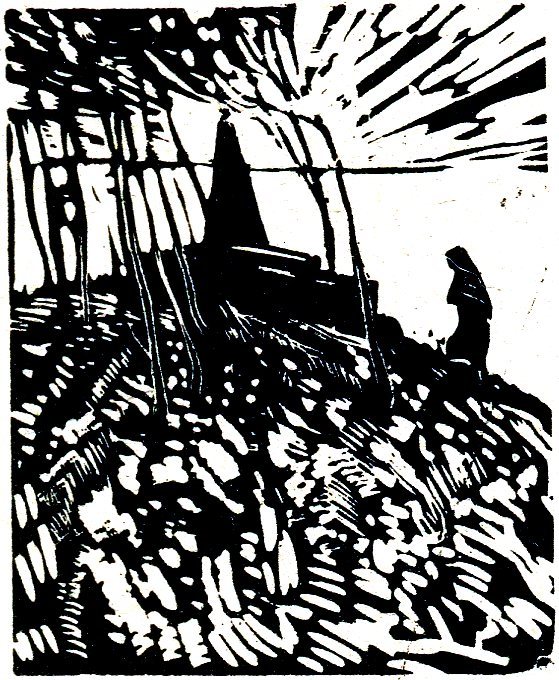

Весной сорок четвертого года в одну из майских ночей, когда малышам так сладко спится у открытого окна, а соловьиные трели заглушают шорох партизанских шагов, в том месте, где струны рельсов всползли на высокую насыпь, послышался взрыв! Один из тех бесчисленных взрывов, которые мы жадно и сдержанно записывали в счет, а враг оплачивал нервами и кровью.

К сожалению, не только своей…

Утром деревню над озером окружили каратели в черных и серо-зеленых мундирах. Были там не одни немцы. На ближайшей станции стояло их изрядное количество, однако на этот раз, для большой операции, сочли это недостаточным. Гитлеровцы роздали винтовки рабочей команде — твоим землякам, которых они недавно, после выхода Италии из войны, превратили в безоружных рабов. С еще большим презрением, подкрепленным теперь ненавистью и отчаянием, таких, как ты, амико, называли они «ферфлюхтер музикер». Однако с офицерами вашими, недавними партнерами по созданию «новой Европы», они находили общий язык все еще быстро и дружно…

Слушай, амико, как перед строем палачей плачет на руках у седой бабушки светловолосый мальчуган!.. В одной рубашонке, с теплыми ножками, не вовремя поднятый с постели у отворенного окна. Прислушайся к предсмертному гулу, встающему над толпой безоружных людей, осужденных на страшный конец!.. Слышишь команду: «Огонь!», на которую все двадцать винтовок твоих соотечественников ответили молчанием?.. Слушай, амико, невыразимую тишину, которая скоро воцарится над еще одной братской могилой!..

Итальянцев снова обезоружили. Они не сопротивлялись: не знали, что их ожидает. Приказали им стать на краю заваленной теплыми трупами ямы. Они подчинились: не верили, что это может произойти…

Теперь над той могилой шумят и играют на солнце листвой белорусские пальмы — березы; вокруг памятника из древнего камня надозерных полей цветут наши цветы, прекрасные в своей сердечной скромности. А в деревнях, открывающихся меж пяти озер, с высокой горы, простые, душевные люди рассказывают о безымянных Двадцати, что отказались стрелять… не захотели ценой невинной крови купить даже возвращение сюда, в свою неповторимую, прекрасную Италию…

Останови свой катер, амико! Стой, пока и вода успокоится. Почтим их светлую память молчанием.

РЕВНОСТЬ

— Подумаешь, елки зеленые, тракторист, — то и дело взмахивает дядька Артем левой, свободной рукой. — Он милость оказал: остановился у нашей кузни починить какую-то там штуку в своей машине, так ты бросай всю остальную работу и ремонтируй ему. Он торф везет в эмтээс. А мы, по-твоему, что — не возим? Наша очередь подошла, так ты нас и подкуй. Трактор постоит, а коням ждать — холодно. Тоже надо иметь глаз…

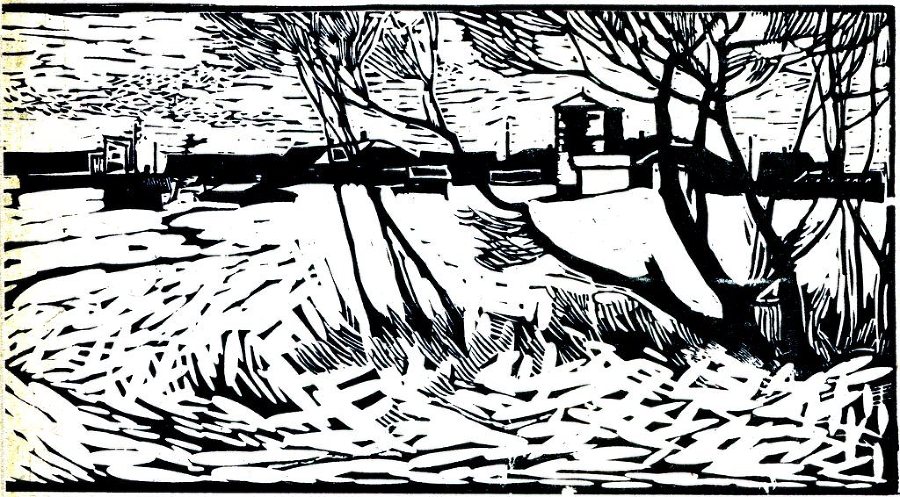

Гнедой и Вьюн уверенно ступают по скользкой наледи зимней дороги острыми шипами новых подков и, как видно, понимают его волнение. Понимают и сочувствуют ему. Гнедой все время пытается потереться мордой о рыжий засаленный рукав дядькиного кожуха, а серый шустрый Вьюн время от времени пошевеливает длинным помелом хвоста. Мух нет, значит, — из сочувствия.

— Мы, говорит, техника, — продолжает Артем, — нам, говорит, везде должны оказывать уважение. А у вас, говорит, кони, волчье мясо. И еще скалит зубы. Сам ты мясо! Сидишь на тракторе — гладкий, хоть бритву точи, а небось чего-то там недосмотрел в машине, если на ровной дороге остановиться пришлось. У тебя — один конь, а у меня целых тридцать. Это тебе не ключами побренчать, это ж целый табун! И все живые! И ни один не остановится, ни в оглоблях, ни с плугом. Потому — на все нужен глаз…

В конюшне, где сегодня отдыхают еще четыре лошади и третий день стоит с потертостями кобылка Звездочка, дядька Артем все продолжает говорить, никак не в состоянии успокоиться. Гладкие кони хрупают жирную сечку, время от времени лакомо перебирая губами в поисках «шкварок» — комочков мокрой муки, посасывают воду со дна глиняного желоба и все, как сговорившись, молчат, не отвечают дядьке Артему.

— У меня вон Иван Терех такой же ездок, — говорит он, размахивая руками. — Натер Звездочке холку и приводит. На, говорит, пускай постоит. «Пускай постоит»!.. Что, я тебе ее такую сдал? От меня она вышла — как стеклышко. Кобылка-то еще молодая, необъезженная. Ты любишь только чтоб весело бежала, а как следует запрячь, так этого нет.

Старик встает с желоба и, шурша валенками по соломе, подходит к больной.

— Я тебя, Звездочка, еще разок-другой смажу, постоишь, и пройдет. Хорошо, что вовремя заметил…

От прикосновения руки к засохшей ране деликатная Звездочка, как от мухи, капризно вздрагивает кожей, а потом недовольно прижимает уши.

— И ты, паненка, на меня? Ты на своего «тракториста» фыркай, на Тереха. Тоже умеет на ровной дороге останавливаться, как тот. Мы, говорит, техника. А там, смотришь, чего-то не подвинтил, чего-то не смазал и — на́ тебе, держи… Прошлый год у нас тоже один такой насмешник пахал. Ох, я б ему глаза протер. Огрех на огрехе!.. А потом что же — осот в ячмене аж кряхтит. Пошли девчата полоть и через твою дурость все руки просолили… А какой урожай? Что, может, скажешь, к технике глаз не нужен?

Как всегда, почуяв в желобе овес или еще более приятный кисловатый запах овсяных отрубей, наверху, в соломе, зашевелились крысы. Одна, самая нетерпеливая, спустилась по стене вниз и тихонько примостилась на сечке. От этого противного соседства Гнедой недовольно фыркнул, а затем, вконец возмущенный, застучал ногой. Раньше, чем заметить крысу, Артем уже догадался, в чем дело, а потом увидел ее и сразу, как кот, насторожился. Эх, была бы мешалка под рукой, то-то бы шлепнул!..

— Ага, чертова курица! — крикнул он на всю конюшню, и от этого крика крыса молнией взлетела на чердак. — Паразитка несчастная, — ворчал старик, направляясь к Гнедому. — Они у меня из грязных рук и воды пить не станут, а ты… Ну погоди, достану я на вашу голову какой-нибудь отравы. Ты мне не будешь харч поганить. Ешь, Гнедой, отсюда, а это я лучше на подстилку выгребу. Они, говорят, могут болезнь всякую разносить. На все, брат, глаз нужен!..

Артем поглядел на солому, которой осенью был плотно набит чердак конюшни, а потом снова присел на краешек желоба, между Гнедым и Павой, и задумался о том, что не все еще в конюшне налажено толком. Вот хотя бы крысы… Подумал, подумал, а потом ему почему-то вдруг показалось, что тот самый здоровый, краснощекий парень тракторист проведал об этом непорядке и смеется, так же как возле кузни, на всю колхозную улицу.