«Индийцы, — говорит Никитин, — совсем не едят мяса: ни говядины, ни баранины, ни свинины, не едят птицы и рыбы, не пьют вина». Но это справедливо лишь в отношении некоторых сект. Сам Никитин сообщает, что некоторые едят баранину, кур, рыбу, яйца; говядины же никто не ест. Употребление вина было, действительно, запрещено браманистам; пьяница на том свете, по учению браминов, перерождался в осла. Однако, несмотря на это, в Индии всегда пили крепкие напитки. Но говядину индусы-браманисты тогда, как и теперь, ни при каких условиях не ели, и убить корову считалось большим грехом. Индийцы, говорит Никитин, вола зовут отцом, а корову матерью. Как известно, в молитве браманистов, обращенной к корове, корова именуется блаженною, чистою, дочерью бога Брамы. На их помете, сообщает Никитин, пекут хлеб и варят себе еду, а пеплом мажут по лицу, по челу (лбу) и по всему телу. Индусы, продолжает Никитин, не едят вместе с мусульманами и даже «друг с другом». Имеется в виду запрещение представителям различных каст есть друг с другом. В Индии считалось предосудительным, если брамин ел то, на что взглянул человек низшей касты, или мусульманин, или собака. Осквернение могло происходить не только от человека другой касты, но и от грешника; поэтому не ели даже со своими: «кто знает, какой великий грех скрыт у кого». Поэтому рекомендовалось не есть вместе с женой. Как передает Никитин, в дороге каждый имел свою посуду и сам готовил себе пищу. Однако брамину разрешалось в пути есть с женою-браминкой. От небрамина брамин мог принимать пищу только после трех дней голода. Еда индусов — рис и разные травы; всё это готовится с маслом. Ложек не употребляют. Если мусульманин посмотрит на еду, «и индеец уже не ест, а когда едят, то некоторые покрываются платком, чтобы никто не видел». Перед едою, как отметил Никитин, индусы совершают омовение — умывают руки и ноги и полощут рот; так это предписывалось древними правилами. Есть нужно было с обнаженной головой (как и у русских) и без обуви.

Индусы едят всё правою рукою, а левою не прикасаются к пище, сообщает Афанасий Никитин. Действительно, индусам-браманистам было запрещено касаться пищи левой рукой.

Мертвых сжигают.

Помимо мест, посещенных им, Никитин рассказывает и о других достопримечательностях Индии: о Каликуте[2] (некогда знаменитый порт на юге Индии), об острове Цейлоне, о Пегу (область в южной Бирме). На острове Цейлоне («Силяне») добывают драгоценные камни, среди них рубины, агат, берилл и другие. Водятся там обезьяны и слоны.

Относительно Каликута Никитин сообщает о товарах, какие вывозятся отсюда: это перец, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех и другие пряности.

Иносказательно говорит Никитин о морских разбойниках, свирепствовавших в его время у западных берегов Индии. Во время пребывания нашего путешественника в Индии, летом 1471 года, как раз благополучно закончился поход против одного из независимых пиратских княжеств на берегу океана, на границах владений Бахманидов.

Возвращение на родину

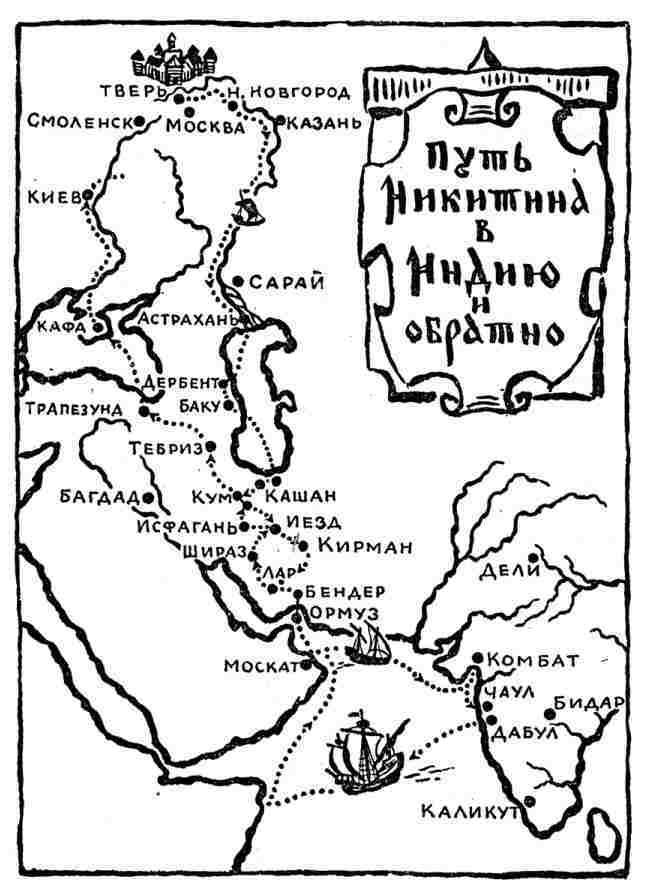

После четырехлетнего пребывания в Индии Афанасий Никитин в конце 1471 года решил вернуться на родину через знакомый ему Ормуз.

Он отплыл из гавани Дабул, которая расположена на западном берегу Индии, к югу от Бомбея. Ныне Дабул — небольшой населенный пункт, но некогда это был значительный торговый порт, куда доставлялось много лошадей.

Через месяц путешественники увидели «Ефиопские горы» — возвышенности на берегу Африки. Очевидно, неблагоприятные ветры занесли судно не туда, куда нужно было. От местного населения, которое имело поползновение разграбить судно, откупились, дав рису, перца, хлеба. Ормуза достигли благополучно. Отсюда Никитин направился не к Каспийскому морю, а к Черному — к Трапезунду. Незадолго до прибытия Никитина, именно в 1461 году, город этот перешел под власть турок.

Местные власти причинили путешественнику «много зла»: унесли весь его скарб к себе в город, произвели тщательный обыск, причем искали «грамот». Дело в том, что Афанасий Никитин прибыл в пределы Турции из воевавшего с Турцией Туркменского государства, и в Трапезунде заподозрили в Никитине шпиона.

В конце концов Никитина отпустити, и он через Крым отправился на родину. Последний пункт, какой упоминает Никитин в своем «Хождении», — это Кафа, или Феодосия, в Крыму, куда путник прибыл 5—6 ноября 1471 года. Не дойдя до Смоленска, Афанасий Никитин весной 1472 года скончался.

«Хождение за три моря» свидетельствует об острой наблюдательности и, вместе с тем, полной добросовестности составителя. Мало того, через всё произведение проходит идея единства русской земли. На чужбине ни при каких обстоятельствах Афанасий Никитин не забывает о родине. Он везде выступает как русский, а не как тверитянин.

Трогательно патриотическое отступление составителя в отношении Русской земли. Отметив, что Грузинская, Турецкая, Волошская (Румынская) и Подольская земли всем обильны и что здесь всё съестное дешево, Афанасий Никитин прибавляет:

«А Русская земля — на этом свете нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Но да устроится Русская земля, и да будет в ней справедливость».

Через восемь лет после смерти Афанасия Никитина Русь сбросила с себя монгольское иго и стала самостоятельным государством.

Семен Дежнев

Плавание из Колымы на Анадырь. Неудача. Новая экспедиция. Мыс Дежнева

Не прошло и полустолетия после покорения Ермаком Сибирского царства, как русские, постепенно продвигаясь на восток от Оби, достигли Тихого океана: в 1639 году Иван Москвитин, с горстью казаков, основал поселение на берегу Охотского моря. Незадолго до этого был основан на Лене Якутск, и эта мощная река пройдена до самого устья. В 30-х годах того же XVII века были открыты Яна, Индигирка, а вскоре и Колыма, на которую пошли морем с устья реки Алазеи (она расположена между Индигиркой и Колымой). В этом походе на Колыму участвовал и казак Семен Иванович Дежнев, один из замечательнейших русских землепроходцев.

В 1647 году холмогорец Федот Попов снарядил в Нижнеколымске небольшой отряд, который должен был плыть морем на восток и искать «рыбью кость» — так в те времена называли моржовые клыки, высоко ценившиеся в торговле. По слухам, много моржей было близ устья реки Анадыря, до которой никто из русских еще не доходил.

К участию в этом предприятии был привлечен Семен Дежнев, который уже тогда был известен своей опытностью и отвагой.

Летом 1647 года четыре судна (по-тогдашнему «кочи»), на которых находились 63 промышленника, вышли из устья Колымы на восток. Однако цель оказалась недостигнутой: из-за непроходимых льдов пришлось вскоре вернуться назад, на Колыму. Но эта неудача не остановила начатого дела. В июне 1648 года снова был снаряжен отряд, теперь уже на шести кочах, которые отправились из устья Колымы 20 июня (старого стиля). Целью опять было достижение реки Анадыря.

2

Не смешивать с Калькуттой в Бенгалии.