Подготовка к пятому центральноазиатскому путешествию

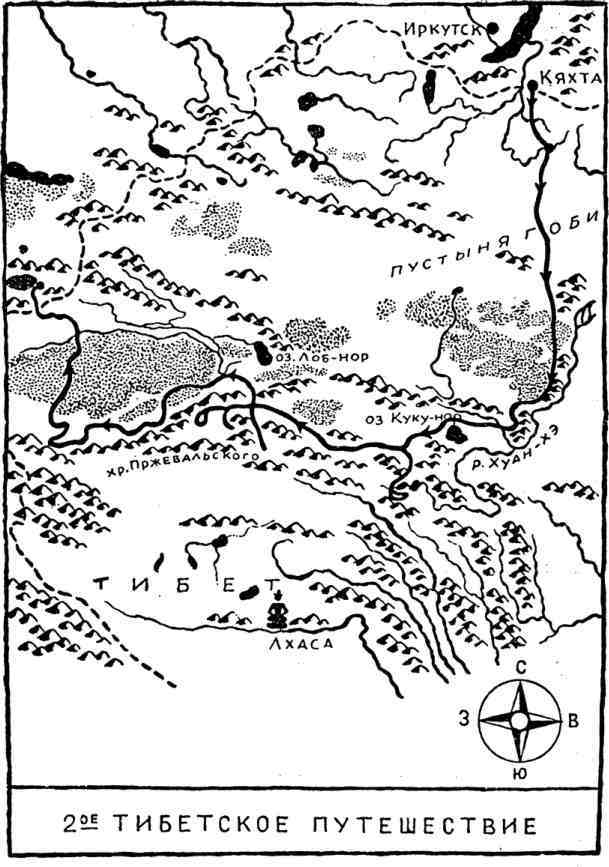

Как всегда, Пржевальский вскоре по окончании четвертого путешествия представил подробный отчет под заглавием «От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор к бассейну Тарима». Вместе с тем великий путешественник задумал новую, пятую экспедицию, которая ставила себе целью дальнейшие исследования Тибета и проникновение в Лхасу.

По ходатайству Географического общества на эту экспедицию было ассигновано 80 тысяч рублей. В состав участников были избраны старые, испытанные спутники Пржевальского — Роборовский и Козлов.

В начале октября 1888 года прибыли в город Пишпек (ныне Фрунзе). Здесь на охоте Пржевальский, выпив сырой воды, заразился брюшным тифом и 20 октября (1 ноября нового стиля) на пятидесятом году жизни скончался в городе Караколе (ныне носящем имя Пржевальск), близ живописного озера Иссык-куль.

К великому горю всего просвещенного человечества, не стало одного из величайших путешественников всех времен и народов.

Согласно завещанию, Пржевальский похоронен на берегу Иссык-куля, и на могиле его поставлен художественный памятник в форме орла, распростершего свои крылья над скалой.

Пржевальский как путешественник

Необыкновенные географические подвиги Пржевальского, его облик, его печатные труды, блестяще изложенные, его трагическая смерть в расцвете заслуженной славы на пороге новой экспедиции — всё это производит глубокое впечатление.

Глава Географического общества П. П. Семенов-Тян-Шанский говорил, что Пржевальский занял свое место наряду с величайшими путешественниками. До Пржевальского поверхность Центральной Азии была известна хуже, чем поверхность Луны.

Известные раньше почти только по именам озеро Куку-нор, Цайдам, хребет Куэнь-лунь, озеро Лоб-нор, пустыня Гоби были тщательно нанесены на карту, изучены и описаны.

В стихотворении, посвященном Пржевальскому, Тютчев писал, что наш великий путешественник «довершил чертеж Земли». Пржевальский не только дал новую карту Центральной Азии, он, как правильно отметила Академия наук, первый осветил ее природу, ее растительный я животный мир.

Помимо прочих своих достоинств, Пржевальский обладал талантом художественного изложения. Его труды остаются лучшими образцами описания неизвестных стран. Для примера приведем небольшой отрывок из отчета о третьем путешествии (1879—1880 годы). Вот как изображен здесь день путешественника в пустыне:

«Перенеситесь, читатель, мысленно в центральноазиатскую пустыню к нашему бивуаку и проведите с нами одни сутки, — тогда вы будете иметь полное представление о нашей походной жизни во всё время путешествия...

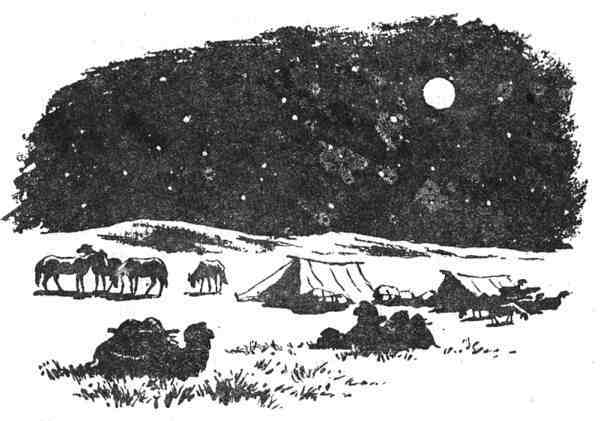

Ночь. Караван наш приютился возле небольшого ключа в пустыне. Две палатки стоят невдалеке друг от друга; между ними помещается вьючный багаж, возле которого попарно спят казаки. Впереди уложены верблюды и привязана кучка баранов; несколько в стороне наарканены верховые лошади. Утомившись днем, все отдыхают. Только изредка всхрапнет лошадь, тяжело вздохнет верблюд или бредит сонный человек. В сухой, прозрачной атмосфере ярко, словно алмазы, мерцают бесчисленные звезды; созвездия резко бросаются в глаза; Млечный путь отливает фосфористым светом.

А кругом дикая необъятная пустыня. Ни один звук не нарушает там ночной тишины. Словно в этих сыпучих песках и в этих безграничных равнинах нет ни одного живого существа...

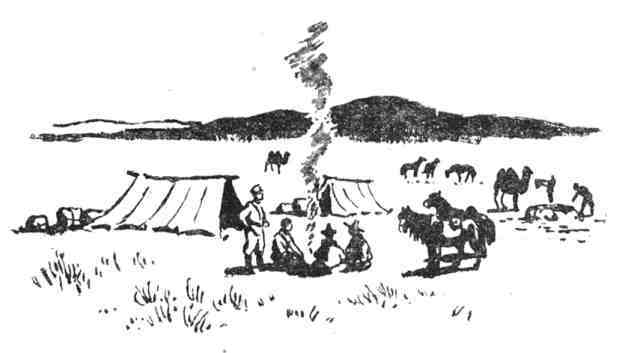

Но вот забрезжила заря на востоке. Встает дежурный казак и прежде всего вешает в стороне на железном треножнике термометр; затем разводит огонь и варит чай. Когда последний готов, поднимаются и остальные казаки; встаем и мы. В прохладной утренней атмосфере сначала немного пробирает дрожь, но чашка горячего чая хорошо и быстро согревает. Завтрак же, обыкновенно в виде оставшегося с вечера куска вареной баранины или уцелевшей лепешки, тщательно прячется в карман на дорогу; но казаки теперь наедаются дзамбы[8], зная, что следующая еда будет только на следующем бивуаке. Затем начинается седлание коней и вьючение верблюдов. Тем временем мы надеваем на себя оружие и садимся на верховых лошадей. Выходим мы с места ночлега обыкновенно на восходе солнца. Первый десяток верст всегда проходит как-то незаметно; но на втором десятке, в особенности к его концу, начинает уже чувствоваться небольшая усталость: тем более, что в это время обыкновенно начинается жара или подымается буря. Разговоры в караване смолкают; даже верблюды и лошади идут лениво, апатично. Но вот, наконец, показывается вдали желанное место — колодезь или ключ, возле которого иногда бродит монгольское стадо, ожидая водопоя. Через несколько минут является к колодцу весь караван. Пока совершается процедура установки бивуака, казак, заведующий кухнею, наскоро разводит огонь и варит чай. Топливом, как и везде почти в пустыне, служит сухой помет домашних животных, называемый монголами аргал. Зажигать подобное топливо нужо с уменьем, тогда оно горит хорошо.

Едва ли какой-либо гастроном ест с таким аппетитом разные тонкости европейской кухни, с каким мы принимаемся теперь за питье кирпичного чая и за еду дзамбы с маслом, а за неимением его — с бараньим салом. Правда, последнее, будучи растоплено, издает противный запах сальных свечей, но путешественнику в азиатских пустынях небходимо оставить дома всякую брезгливость, иначе лучше не путешествовать.

Цивилизованный комфорт, даже при больших материальных средствах, здесь невозможен: никакие деньги не переменят соленой воды пустыни на пресную, не уберегут от жаров, морозов и пыльных бурь, от грязи, а иногда и паразитов. В самом себе должен искать путешественник сил для борьбы со всеми невзгодами, а не стараться избавиться от них разными мало действенными мерами.

Во время чаепития, заменяющего завтрак, обыкновенно являются к нам ближайшие монголы, которые тотчас же заводят знакомство, а иногда и дружбу с нашими казаками. Эти последние, живя в Забайкалье, по соседству Монголии, почти все говорят по-монгольски и до тонкости знают обычаи монголов.

Окончив чаепитие и утолив голод, все принимаются за работы. Одни казаки идут собирать аргал; другие, которым сегодня очередь пасти караванных животных, возятся около верблюдов; третьи обдирают зарезанного на обед барана. В нашей палатке также все заняты: я перевожу на чистый планшет сегодняшнюю съемку и пишу на свежую память дневник, Роборовский рисует, Эклон и Коломейцев препарируют убитых дорогою птиц. В час пополудни делается третье метеорологическое наблюдение.

Наконец, обед готов. Он всегда один и тот же: суп из баранины с рисом или просом, изредка с финтяузою (род вермишели из гороховой муки) и гуамяном (то же — из пшеничной).

Иногда казак-повар, желая устроить сюрприз, сделает лапшу из запасной пшеничной муки или напечет в золе лепешек из той же муки; случается, обыкновенно на дневках, что мы сделаем себе пирожков или сварим рисовую кашу.

После удачной охоты обыкновенно жарится дичь или, в редких случаях рыболовства, варится уха из пойманной рыбы. Словом, мы никогда не пропускали случая полакомиться тем или иным способом. Только случаи эти в пустыне, к сожалению, представляются очень редко; в горах же или на реке в этом отношении гораздо привольнее.

8

Дзамба, или, точнее, цзамба, — это поджаренная ячменная или пшеничная мука. Заваренная горячим чаем, в виде толокна, с прибавкой соли, масла или бараньего сала, она хорошо заменяет хлеб. При этом долго сохраняется и весьма удобна для перевозки вьюком.