Но возвращаемся к путешествию Пржевальского. После неудачной попытки попасть в столицу далай-ламы экспедиция направила свой путь к верховьям реки Хуан-хэ, или, в переводе с китайского, Желтой, как ее раньше и называли европейцы. Местность эта лежит к югу от озера Куку-нор, в северо-восточном углу Тибетского нагорья. Снаряжался сюда Пржевальский в городе Синине, который расположен на восток от озера Куку-нор. Сининский губернатор («амбань») сказал при свидании нашему путешественнику, что не пустит его туда. Но на это Пржевальский ответил, что на Хуан-хэ пойдет и без его позволения.

Верхнее течение Хуан-хэ населено тибетцами, которых монголы называют хара-тангутами, то есть черными тибетцами, за их черные палатки. Замечательно, что хара-тангуты всегда в своих палатках топят бараньим пометом («аргалом»), несмотря на обилие леса в их стране. От этого леса здесь сохраняются в неприкосновенности.

Кроме баранов, хара-тангуты разводят еще яков.

Хотя хара-тангуты буддисты, но среди них встречаются шаманы, принадлежащие к сословию лам. Пржевальский описывает, как такой шаман заговаривал град. Заклинания его продолжались с четверть часа, после чего град перестал, так как град обычно падает недолго. Но присутствующие были убеждены, что это случилось благодаря шаманским наговорам. Влияние этих пройдох на тангутов, — говорит Пржевальский, — очень велико.

В здешних еловых и можжевеловых лесах в изобилии растет лекарственный ревень. Корни его достигают громадных размеров; один из таких корней, взятых в коллекцию, весил свыше десяти килограммов в свежем виде.

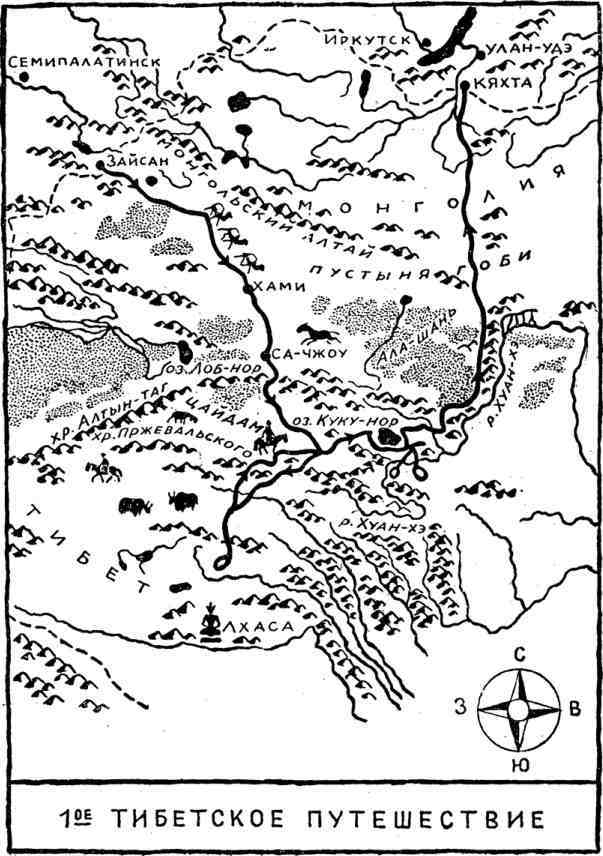

Обратный путь из Тибета через Алашанскую пустыню и Гоби

Обратный путь Пржевальского далее шел через озеро Куку-нор и Гоби.

Описывая свой путь через Алашанскую пустыню, Пржевальский говорит:

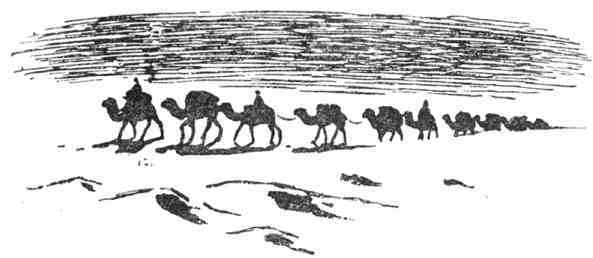

«Тяжелое, подавляющее впечатление производит Алашанская пустыня, как и все другие, на душу путника. Бредет он со своим караваном по сыпучим пескам или по обширным глинисто-солончаковым площадям и день за днем встречает одни и те же пейзажи, одну и ту же мертвенность и запустение. Лишь изредка пробежит вдали робкая хара-сульта (антилопа джейран), юркнет в нору испуганный тушканчик, глухо просвистит песчанка, затрещит саксаульная сойка или со своим обычным криком пролетит стадо больдуруков (саджа, или копытка)... Затем нередко по целым часам сряду не слышно никаких звуков, не видно ни одного живого существа, кроме бесчисленных ящериц. А между тем летнее солнце печет невыносимо, и негде укрыться от жары; нет здесь ни леса, ни тени; разве случайно набежит кучевое облако и на минуту прикроет путника от палящих лучей. В мутной желтовато-серой атмосфере обыкновенно не колыхнет ветерок; являются только частые вихри и крутят горячий песок или соленую пыль...

Вплоть до заката жжет неумолимое солнце пустыни. Но и ночью здесь нет прохлады. Раскаленная днем почва дышит жаром до следующего утра. Зимою взамен невыносимых жаров наступают столь же невыносимые холода».

В ноябре 1880 года экспедиция прибыла в Кяхту, и третья центральноазиатская экспедиция Пржевальского была закончена.

В начале 1881 года Пржевальский со своими путниками был торжественно встречен в Петербурге.

Географическое общество избрало его почетным членом, а города Петербург и Смоленск — почетным гражданином. Академия наук устроила выставку коллекций, привезенных знаменитым путешественником.

Четвертое центральноазиатское путешествие. Истоки реки Хуан-хэ. Новые открытия

В конце 1882 года Пржевальский представил Географическому обществу отчет о своей третьей центральноазиатской экспедиции, а вскоре им был составлен проект новой экспедиции в Тибет. Отправным пунктом была Кяхта, откуда в начале ноября 1883 года выступил караван экспедиции, состоявший из пятидесяти семи верблюдов и семи верховых лошадей.

В пустыне Гоби, которую пугешественники пересекли в ноябре и декабре 1883 года, они были почти ежедневно свидетелями великолепных вечерних и утренних зорь. Это явление было вызвано громадным количеством вулканической пыли, выброшенной в 1883 году во время извержения вулкана Кракатау — на острове между Суматрой и Явой.

Знакомым путем дошли до озера Куку-нор, а затем достигли истоков реки Хуан-хэ. «Мы видели теперь воочию, — говорит Пржевальский, — таинственную колыбель великой китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не имелось конца».

Река кишела рыбой лжеосманом, и путешественники небольшим бреднем вылавливали сразу по центнеру и по полтора рыбы, каждая в 30—50 сантиметров длиной. Рыбу эту никто никогда не ловил, потому что монголы и тибетцы рыбы не едят, а китайцы сюда не заглядывают. Из-за обилия рыбы в этом месте во множестве держались чайки и орланы. Чайки, как искусные рыболовы, без труда находили себе пищу, но ее сейчас же отнимали у них орланы, которые только таким способом и кормились.

Медведи тоже занимались ловом рыбы.

Здешний медведь относится к виду тибетского. Туземцы его не преследуют, считая священным животным. Питается он главным образом пищухами, но также разными кореньями, не брезгует и рыбой. В общем он безобидное животное.

Здесь, как и в других местах, Пржевальский из-за охотничьей страсти бесполезно убивал животных: за один день он и его помощники застрелили шесть медведей с тремя медвежатами. В другой раз, не сходя с места, убил медведицу и трех бывших с нею медвежат. А всего в верхнем течении Хуан-хэ было истреблено около шестидесяти медведей.

В этой области Пржевальский нанес на карту два озера, названные им «озеро Русское» и «озеро Экспедиции»; «Пусть первое название, — говорит путешественник, — свидетельствует, что к таинственным истокам Желтой реки (Хуан-хэ) первым проник русский человек». На берегах этих озер экспедиция дважды подвергалась нападению тангутов, но оба раза они были с уроном отбиты.

Отсюда Пржевальский отправился через Цаддам на запад, имея в виду проникнуть в бассейн Тарима. В Куэнь-луне им был открыт снеговой хребет, которому Пржевальский дал название Загадочного, но Географическое общество переименовало его в хребет Пржевальского.

Высшая точка хребта была названа, по форме, «Шапкой Мономаха». Помимо того, экспедицией открыт в этих местах ряд мощных хребтов; среди них: Цайдамский, хребет Колумба, Московский, с вершиною Кремль, хребет Русский.

Перевалив через Алтын-таг, экспедиция вышла к озеру Лоб-нор. Отсюда через Хотанский оазис вернулись в октябре 1885 года на родину, к озеру Иссык-куль, а отсюда — в Петербург.

Академия наук на торжественном заседании поднесла Пржевальскому золотую медаль, на одной стороне которой изображен его портрет, а на другой — написано: «Первому исследователю природы Центральной Азии, 1886». В речи, обращенной к путешественнику, непременный секретарь Академии наук говорил:

«Есть счастливые имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чем-то великом и общеизвестном. Таково имя Пржевальского. Я не думаю, чтобы на всем необъятном пространстве земли русской нашелся хоть один сколько-нибудь образованный человек, который бы не знал, что это за имя. Имя Пржевальского будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в борьбе с природою и беззаветной преданности науке».