Отсюда пошел к реке Иче.

Двинувшись отсюда на юг, он встретил небольшое поселение «курильских мужиков». Это первое упоминание о курилах, обитавших на самом юге Камчатки. В стране курилов, сообщает Атласов, теплее, чем у камчадалов, почему и соболи у них хуже; бобров больших (то есть морских) и лисиц много.

Атласов доходил на юг до реки Голыгиной, устье которой рядом с устьем Опалы. По реке Опале жили еще камчадалы, и Голыгина была, таким образом, первой из курильских рек, увиденных русскими. Ее-то и подразумевает Атласов, когда говорит, что «против первой Курильской реки на море видел как бы острова есть».

Остров, который Атласов видел в море, — это самый северный из Курильских островов, именно Алаид, на котором расположен вулкан Алаид, высотою свыше 2300 метров.

Курилы, жившие некогда на юге Камчатки, — это камчадалы, смешавшиеся с обитателями северных Курильских островов — курилами, или айнами. На языке курилов «куру» значит: «человек» (того же значения слово «айну»). В настоящее время айны обитают на юге Сахалина, на двух самых южных Курильских островах и на японском острове Хоккайдо.

О курилах Крашенинников и другие путешественники отзываются весьма сочувственно: они вежливы, постоянны в своем слове, правдивы, честны, миролюбивы; к старикам относятся с большим почтением; между собою живут очень дружно.

С реки Голыгиной вернулись на реку Ичу. Здесь все олени пали, и пришлось зазимовать, поставив зимовье. Отсюда на реку Камчатку Атласов отправил Потапа Сюрюкова с 14 русскими и 13 юкагирами.

Оставшиеся на Иче участники похода стали просить о возвращении на Анадырь. Атласов согласился и 2 июля 1699 года с 15 русскими и 4 юкагирами вернулся в Анадырск, имея с собой в качестве подати 330 соболей, 191 красную лисицу, 10 лисиц сиводущатых (разновидность обыкновенной лисицы с черновато-бурым брюхом, нечто среднее между красной лисицей и чернобурой), 10 бобров морских, одежду соболью, 7 лоскутов бобровых.

До прихода русских соболь у камчадалов не был в большой чести. По словам Крашенинникова, камчадалы отдавали предпочтение собачьему меху перед собольим, а ловили соболей более для мяса, которое употребляли в пищу. Рассказывали, что туземцы смеялись над казаками, променивавшими ножик за 8 соболей, а топор — за 18.

В Анадырск Атласов привез камчадальского «князца», имея в виду доставить его в Москву «для подлинного о той земле уведомления», но на пути камчадал умер от оспы.

Природа Камчатки. Действующие вулканы

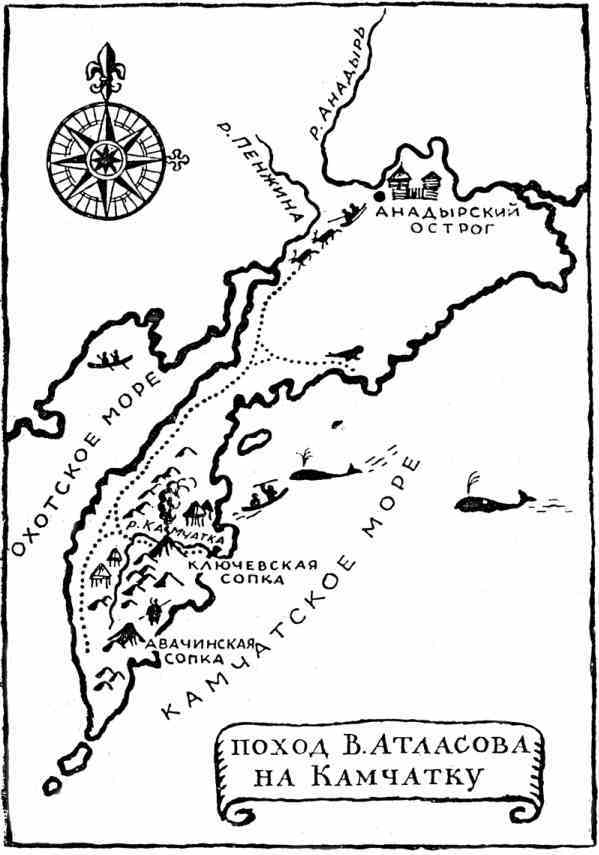

Атласов дал первое географическое описание Камчатки.

В нижнем течении реки Камчатки Атласов видел гору, из которой днем идет дым, а ночью пламя. Это Ключевская сопка, ныне действующий вулкан, высотою около 4900 метров, — высшая точка Камчатки, один из самых величественных вулканов всего мира.

Обычно над вершиной Ключевской сопки клубится дым в виде гигантских кочанов капусты, иногда поднимающихся над кратером на два и более километров; из £тих клубов дыма нередко сыплются пепел и камни на склоны вулкана.

В 1935 году советские альпинисты спускались в кратер Ключевского вулкана. Они убедились, что кратер имеет диаметр в 250—300 метров и глубину в 50 метров. При спуске в кратер происходило извержение: тучи пепла и камней, из которых многие отливали яркокрасным цветом, веером вздымались на 200—300 метров вверх и с грохотом летели обратно. Воздух был наполнен удушливыми газами — сернистым газом и хлористым водородом. Грохот и гул потрясали всю чашу кратера.

Во время одного мощного взрыва гигантское облако взвилось вверх и стало поливать всю чашу градом раскаленных камней. Всё же нашим бесстрашным исследователям удалось благополучно выбраться из кратера.

Замечательно, что на Ключевской сопке можно видеть рядом огонь и лед: края кратера покрыты слоем льда, а со склонов вулкана спускаются ледники.

Диких плодовых деревьев на Камчатке нет, как правильно отмечает Атласов, но в лесах много березы, лиственницы, ели и кустарникового кедра. Действительно, хвойные леса центральной Камчатки представлены частью рощами из даурской лиственницы, частью лесами из аянской ели; ель обычно смешана с лиственницей, осиной и березой. Кроме того, по горным склонам растут светлые леса из развесистой и кудрявой «каменной» {то есть горной) березы, у которой кора серая или красноватая. Лесов, подобных сибирской тайге, на Камчатке нет. По долинам рек растет белая береза. Кустарниковый кедр, или кедровый сланец, — это хвойный кустарник или деревцо высотой до трех метров, из рода сосны, орехи которого охотно употребляются в пищу не только человеком, но медведем и соболем.

Из ягод бросились в глаза Атласову брусника, черемуха и очень сладкая жимолость. Много на Камчатке брусники. Плоды здешней черемухи едят с большой охотой как свежими, так и печеными. Здешняя съедобная жимолость имеет прекрасные черно-синие ягоды, употребляемые в пищу как свежими, так и в виде варенья. Из коры этого кустарника прежде гнали водку.

Атласов упоминает об одной высокой траве, из которой камчадалы добывали сахар. Это зонтичное — «сладкая трава». По словам Крашенинникова, из 16 килограммов сухой травы получалось не более 100 граммов сахару. Сок этого растения ядовит, вызывает воспалительные явления. Казаки гнали из сладкой травы водку, заквашивая траву ягодами жимолости или голубики. Но предварительно надо было соскоблить со сладкой травы кожу, иначе получалась весьма вредная водка.

Атласов описывает богатство Камчатки рыбою. Рыба идет из моря в реки в несметном количестве. Есть семь родов рыбы, отличной от «русских» рыб. Из рек она в море не возвращается и вся погибает в реках. Одну из таких рыб Атласов, со слов местного населения, называет овечиной. Это чавыча, рыба из восточных лососей, самая ценная и самая крупная из камчатских рыб, входящих из моря в реки для икрометания (таких рыб называют проходными), она бывает весом до 40 килограммов и длиной до метра. В старые времена у камчадалов был обычай — первую выловленную чавычу испечь на огне и затем съесть «с изъявлением превеликой радости», как говорит Крашенинников.

Атласов совершенно правильно отметил, что чавыча и родственные ей тихоокеанские лососевые, каковы кета, горбуша, нерка и некоторые другие, мечут икру раз в жизни, а затем погибают. По словам Атласова, рыбы (здесь имеется в виду красная рыба, или лососевые) входит в реки «гораздо много».

Вот как описывает Крашенинников, бывший на Камчатке в 1737—1741 годах, ход лососевых:

«Все рыбы на Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами (стаями), что реки от того прибывают и, выступая из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в их устья. По сбытии воды остается на берегах сонной рыбы столь много, что такого числа в больших реках нельзя надеяться. Ежели острогою ударишь в воду, то редко случается, чтоб не забагрить рыбу. Медведи и собаки в том случае больше промышляют рыбы лапами, нежели люди в других местах бреднями и неводами».

Первые сведения о Японии

Помимо присоединения Камчатки к нашему Отечеству, благодаря энергии Атласова были впервые получены весьма ценные сведения о Японии.