скачок, который привел к появлению на планете разумной формы живого вещества. Возникла

биосоциальная организованность коллективного интеллекта сообщества, функционирующего как некоторое

неделимое, целостное образование. Следовательно, биологическая эволюция, где механизмы биологического

отбора доминировали, перешла в новый вид социального отбора, в биосоциальное «конструирование»

социального интеллекта человеко-стаи. В таком процессе отбора известные механизмы социально-

биологической селекции, систематически анализируемые, описанные в популяционной генетике человека,

совмещаются с предпочтением, сохранением таких индивидуумов, которые по своим психоэмоциональным,

интеллектуальным качествам (свойствам) должны составлять необходимое звено в суммарном социальном

интеллекте человеко-стаи (популяционный интеллект).

Для того чтобы внести ясность в излагаемую, достаточно абстрактную, гипотезу, вспомним о

программе жизненного, или витального, цикла человека. О ней мы уже говорили ранее, в первой части

исследования, излагая представления о взаимосвязях человека (индивида) и окружающего его социально-

природного мира.

Представление о витальном цикле требует выделения двух фундаментальных программ

жизнедеятельности: биологического и социально-культурного бессмертия. На протяжении всей эволюции

человека (вида Гомо сапиенс) формируется, поддерживается и эволюционирует видовое свойство

продолжения рода (программа № 1). Эта программа реализуется на основе известных биологических

механизмов и, по существу, идентична программе видового бессмертия всего животного мира. На основе тех

же биологических механизмов появляется вторая программа — бессмертие (программа № 2) и механизм

социальной эвристической и трудовой деятельности.

Вторая программа с течением времени становится жизненно необходимой для целостного организма

человеко-стаи как нового организма зарождающейся ноосферы. Первая программа контролируется

биосоциальным отбором (сходным с таковым у приматов) до конца периода, определяющего возможность

размножения. Вторая же программа реализуется индивидом в продолжение всей жизни (исключая короткий

период старческой деградации). В этом — принципиальное отличие в соотношениях «вид — индивид»

между двумя генетическими программами. Это новое специфическое качество, определяющее становление

и эволюцию человека из мира гоминид.

Каковы эти новые механизмы эволюции популяционного интеллекта, как они изменяются,

вмешиваются в биологическую гено-фенотипическую основу гоминид, остается в значительной мере

неизвестным.

Следует полагать, что у гоминид, вступивших на этот качественно новый путь развития, появляются и

новые виды взаимодействий между генетической памятью (геномом), нервными и физиологическими

процессами. В частности, увеличивается скорость процессов обмена веществ (метаболизм), энергетические

резервы, расширяется спектр деятельности веществ типа эндорфинов, которые отвечают за регуляцию и

активирование биохимических и физиологических процессов.

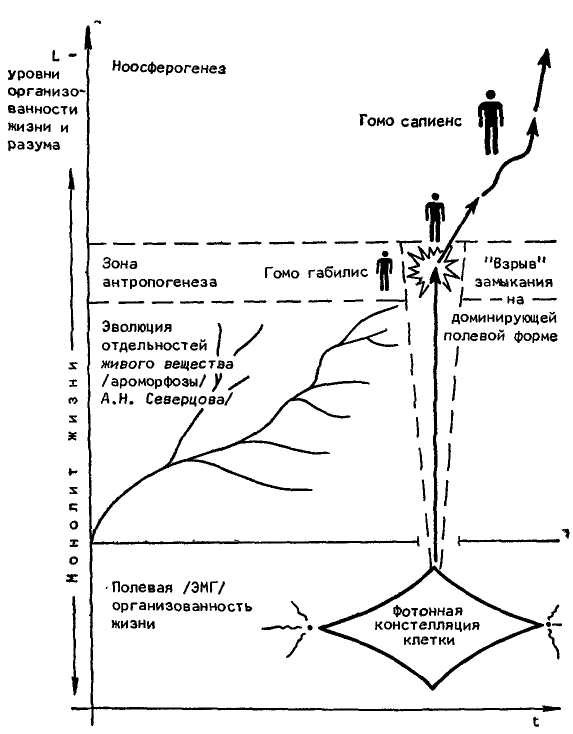

Рассмотрим сроки возникновения человека и его интеллектуальной деятельности (ноосферного

качества в смысле В. И. Вернадского) в масштабах космопланетарного, геологического времени. Если

учесть, что развитие живого вещества на Земле продолжается 3,6—3,8 млрд. лет (возможно даже 4,5 млрд.

лет), то, приняв это время за 100%, легко увидеть, что время от появления древнего человека (период

антропоэволюции) составляет всего около 0,07% (3 млн. лет) и 0,25% при увеличении этого срока до 10 млн.

лет. Очевидно, что это взрыввподобное явление несопоставимо ни с одним из известных феноменов в

эволюции биосферы.

Итак, эволюционный взрыв! В связи с ним следует предположить, что в сочетании двух видов живого

вещества биосферы Земли (до определенного уровня эволюции) доминировали свойства и функции белково-

30

нуклеиновой его формы. Полевая форма сочеталась с первой, составляла ее неотъемлемую часть, но не была

функционально доминирующей. У гоминид нейронная масса мозга возрастает. Дальнейшая

психофизиологическая, интеллектуальная активность мозга не может реализовываться за счет лишь

существующих нейронально-синаптических связей. Полевая форма связи нейронов становится

необходимостью. Те особи, у которых происходит смена функциональной доминанты форм живого

вещества, из гоминид превращаются в предшественников человека, а затем в человека (второй скачок, по Я.

Я. Рогинскому, около 40 тыс. лет назад).

Этого недостаточно, указанное новое свойство (новая доминанта) возникает с новой эволюционной

потребностью жизнедеятельности человеко-стаи как нового биосоциального организма — первого зачатка

будущей ноосферы.

Можно предполагать, что до линии гоминид (нижняя часть) доминирует белково-нуклеиновая форма

живого вещества, затем они по своей значимости смыкаются, выравниваются и происходит взрыв, скачок:

полевая форма занимает доминирующее место. Таково первое; самое раннее звено в происхождении

человека.

Все сказанное, разумеется, гипотетично, требует дальнейшего изучения. Но современное состояние

знаний человечества таково, что без изучения именно ранних '(самых ранних) механизмов антропогенеза

невозможно научно обосновать дальнейшие пути эволюции человека, прогнозировать здоровье и

биосоциальное благополучие человечества. Я имею в виду не жгучие проблемы ядерной катастрофы и

экологического кризиса. Нет, речь идет о глубоких и фундаментальных основах современного

антропогенеза и о будущем человечества, если оно избежит сегодняшних социальных и природных

катастроф.

Выявление истинных механизмов эволюции человека может открыть сегодня и новые возможности

для сохранения здоровья, профилактики и лечения патологических состояний (психопатология,

атеросклероз, иммунные дефициты, опухолевые болезни, патологическое старение и др.).

Рассмотрим следующую проблему эволюции человека с позиций космической антропоэкологии. В

настоящее время весь экологический комплекс, его взаимодействие с животными и человеком, развитие всей

биосферы в целом достаточно хорошо исследованы. На этой основе формируются и самые ответственные

прогнозы будущего биосферы и человечества. Выдвигаются концепции коэволюции, экологического

императива и т. д. Все эти важные работы основываются на изучении экологических механизмов, которые

могут быть обобщены, выделены, как форма (вид) сильных экологических связей. Это жизнедеятельность

организмов в реальной планетарной среде (физические, химические, трофические, энергетические,

биологические и др. жизненно необходимые факторы среды). Однако на основании наших многолетних

31

исследований поведения клеточных культур (в разные периоды солнечной, геофизической активности, в

гипомагнитных камерах) необходимо выделить второй вид экологических взаимодействий (среда —

организм) — слабые экологические связи.

Оказалось, что, пока организм функционирует в верхних пределах законов Вернадского — Бауэра

(эффект максимума внешней работы, состояние устойчивой неравновесности), он действует против внешней

среды. В трудовой деятельности человека это реализуется за счет социально-интеллектуальной активности,

культуры и труда ) (об этом впервые сказал русский биофизик С. А. Подолинский в 1880-х годах). Все эти

взаимодействия осуществляются в пределах первого вида (сильных экологических связей).

Если же организм оказывается на нижнем пределе жизнедеятельности ограничений законов

Вернадского — Бауэра, то в таком состоянии его взаимодействия с внешней средой становятся