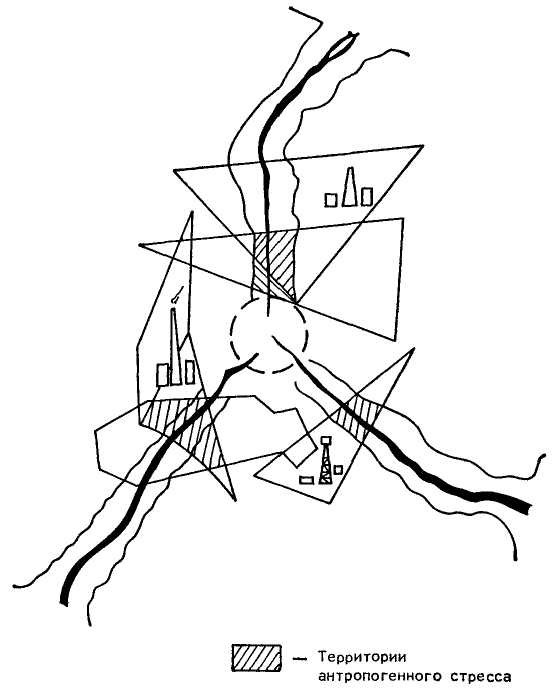

ряде стран, в том числе и в СССР. Однако их цель — выяснение близких антропогенных воздействий на

природу, и потому при создании таких заповедников ведутся наблюдения в пределах строго охраняемой

территории, на соседней частично охраняемой, территории, где разрешается сбор ягод и грибов, выпас

скота, туризм, и на близко расположенной территории интенсивного промышленного освоения.

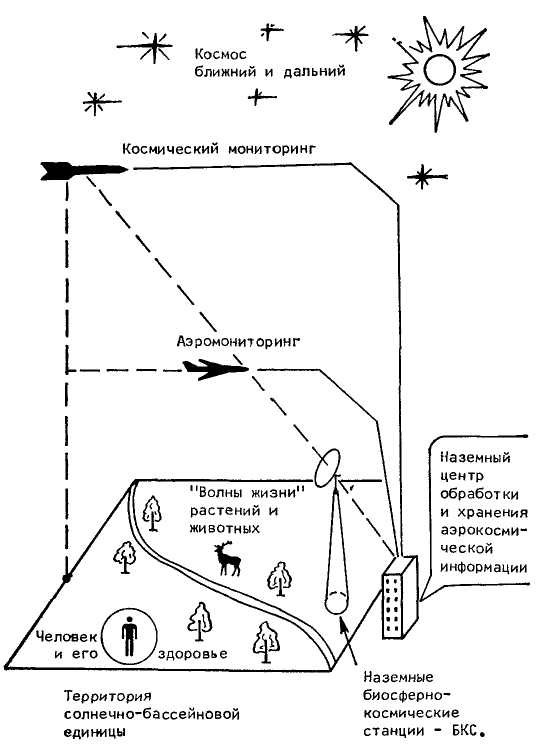

Биосферные станции необходимо создавать с целью прогноза отдаленных влияний человеческой

деятельности на природу. Поэтому они будут располагаться за сотни

27

километров от крупных городов и преимущественно в горах, где легче наблюдать влияние запуска

космических кораблей и спутников, за состоянием озонового слоя атмосферы, интенсивностью

ультрафиолетового и космического излучений. На территории Советского Союза предполагается соорудить

несколько таких биосферных станций: в Горном Алтае, в пределах Восточного Памира, под Москвой — для

отработки методики наблюдений и унификации аппаратуры.

При организации системы биосферных станций необходимо учесть природные особенности

Центральной Азии. Во-первых, здесь очень высока степень «ранимости» биосферы. Слежение за ее уровнем

весьма важно для оценки и прогноза биосферных условий всего Азиатского материка.

Во-вторых, отсутствуют существенные техногенные загрязнения, небо редко бывает облачным.

Прозрачность атмосферных слоев достигает максимума и облегчает наблюдения за всей системой

природных условий и за ее деталями с помощью спутниковой информации. Тут могут быть посезонные

наблюдения за границами снегов и ледников, водными поверхностями пресных и соленых озер,

увлажненностью грунтов, зеленой биомассой.

В-третьих, персонал станций, расположенных в этих районах, может производить ценные медико-

биологические и антропоэкологические исследования по адаптации, продолжительности жизни и активной

деятельности человека в экстремальных условиях высокогорья с различной степенью засушливости

климата.

Основные задачи биосферных станций, помимо комплекса обычных метеорологических наблюдений,

это — измерение кислотности выпадающих осадков, исследование состава метеорной пыли для выяснения

присутствия в ней антропогенной примеси, определение интенсивности ультрафиолетового и космического

излучений. Для выяснения влияния отдаленных антропогенных загрязнений и глобальных изменений

климата на биоценозы предполагается периодическая инвентаризация флоры и фауны в окрестностях

каждой биосферной станции.

Однако кроме этих основных задач, с нашей точки зрения, персонал биосферных станций должен:

— выяснять эколого-географическую ситуацию и разрабатывать конкретные комплексные прогнозы

изменения природной обстановки на фоне глобальных техногенных перемен;

— изучать и обобщать рациональные способы и приемы природопользования в условиях удаленных

от моря горных систем;

— исследовать проблемы экологии человека и процессы адаптации в экстремальных условиях

высокогорий разных широтных зон Центральной Азии;

— знакомить участников международных совместных работ с результатами изучения, использования

и охраны биосферы в пределах различных горных районов Центральной Азии.

28

Кроме того, научное сравнение растительного покрова в горах Монгольского и Советского Алтая,

Тянь-Шаня, Памира и южного склона Гималаев, несомненно, может дать ценные выводы о родственных

связях этих удаленных в настоящее время друг от друга массивах флоры, об их историческом прошлом и о

перспективах их существования и развития.

Таковы задачи комплексной научно-исследовательской программы, объектом которой являются

экологические условия горных систем бессточной области Центральной Азии. Осуществление таких

исследований приблизит нас к пониманию существа слабых экологических связей.

КОСМОПЛАНЕТАРНАЯ СРЕДА, ЭВОЛЮЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Космические воздействия и эволюция человека

Мы рассматривали явления и процессы, в основном относящиеся к космопланетарной среде и живому

веществу, с которыми человек неразрывно связан. Теперь сосредоточим основное внимание на самом

человеке, его эволюции, на тех эволюционных психофизических резервах, которые он приобрел, развиваясь

в различных природно-экологических условиях.

В этой связи естественно обратить внимание на те космопланетарные процессы, которые влияли на

возникновение и становление человека как социально-природного существа и создателя ноосферы.

Эволюция человека, в том числе возникновение и ранняя социоприродная история вида Гомо сапиенс,

бесспорно, давняя, устойчивая тема научных исследований. Существует целый комплекс естественных и

общественных наук, которые на протяжении последних столетий изучают относящиеся сюда проблемы,

исследуют научные факты, выдвигают гипотезы, концепции, теории. Это — эволюционная биология,

антропология, а наряду с ними — теоретическая социология, археология и многие другие науки. Следует

отметить значительную разноречивость в интерпретации фактов и концептуальных обобщений (достаточно

вспомнить продолжительную, занимающую по времени десятилетия, дискуссию о путях антропогенеза

между первооткрывателем австралопитека Р. Дар-том и Л. Лики). Все это побуждает выдвигать некоторые

обобщающие гипотезы, вытекающие из складывающихся в последние десятилетия комплексных

направлений в науке. К последним следует причислить космическую антропоэкологию — комплексное

направление, изучающее среду обитания, здоровье и эволюцию человека в земных и внеземных

космических условиях.

Начнем с некоторого исходного, основного в космической антропоэкологии, момента. Он заключается

в том, что жизнь на планете Земля есть сложный планетарий-космический, естественный природный

29

феномен, выраженный в сочетании и взаимодействии различных материальных форм живого вещества. На

основании экспериментальных данных следует выделить наряду с общепринятой (и по некоторым,

достаточно догматичным, воззрениям — единственной) белково-нуклеиновой формой еще полевые виды

организации живого вещества.

Сочетание этих двух форм образует собою жизнь на планете в целом. Когда, как и где произошло

взаимопроникновение этих форм живого вещества, сказать пока трудно. Очевидно, что эволюция живого

вещества на Земле (эволюция биосферы) с ранних периодов уже выражала именно такое сочетание, хотя в

отдельных функциях, на определенных стадиях развития доминирующие роли этих форм могли быть

различны. В этом смысле изучение эволюции и сущности живого вещества еще только начинается. Здесь

укажем лишь, что на уровне человекоподобных (предковых форм) обезьян 3—4 миллиона лет назад

произошла своеобразная инверсия доминирующих «ролей» указанных выше форм сосуществования живого

вещества. В организации социально-стайного механизма, где зарождалась и развивалась основа социального

труда и интеллекта, популяционные связи между индивидуумами, функциональное распределение

индивидуумов (членов) внутри древнейших биосоциальных коллективов (или стай) скачкообразно

(взрывоподобно) замкнулось на полевые электромагнитные основания организованности жизни

(биосистем). Напомним, что такая форма организованности уже обсуждалась в этой книге.

Итак, взрывоподобное замыкание на полевую форму организованности жизни было стартовой

стадией в антропогенезе. Если воспользоваться термином, употреблявшимся видным советским

антропологом Я. Я. Рогинским, это событие следует обозначить как первый скачок в эволюции человека,