отношении здоровья населения.

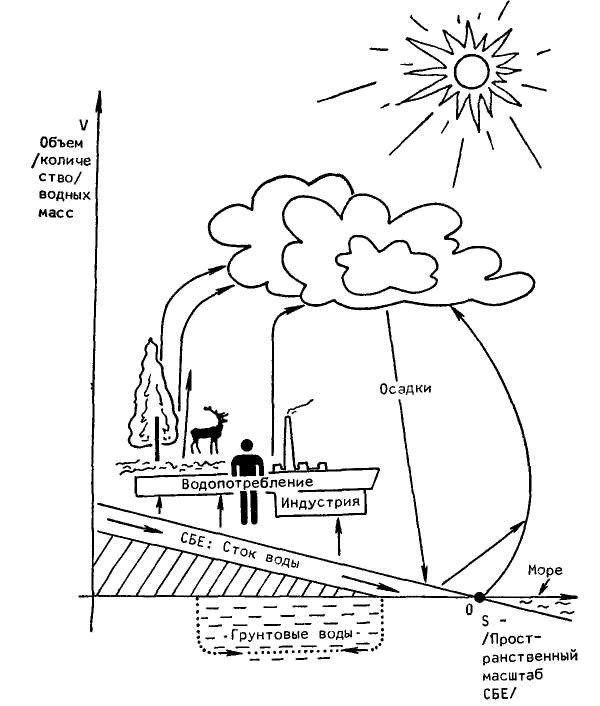

Известно, что в настоящее время сравнительно небольшая доля токсических выбросов

промышленности в отдельных районах планеты распространяется на большие расстояния в высоких

атмосферных потоках. Гораздо более значительная часть загрязняющего материала, включая и выбросы в

атмосферу, не выходит за пределы СБЕ, распространяется по поверхности Земли, а затем прямо или

косвенно концентрируется в руслах стока бассейновой области, а частично выносится в дельты рек и в воды

прилегающей части шельфа. Дальнейшая судьба

25

этих вынесенных в море загрязнений определяется рядом причин. Они распространяются в

зависимости от прибрежных шельфовых течений, градиентов солености и температуры, водной флоры и

фауны. Корневые или входные части бассейновой области располагаются по склонам водоразделов и

чрезвычайно важно знать, по какую сторону границы между бассейнами осуществляется техногенное

загрязнение окружающей среды.

Природные процессы погодно-климатического характера, геохимические и биолого-экосистемные

(биотические) процессы на «площадках» солнечно-бассейновых единиц существенным образом

определяются периодическими колебаниями солнечной активности. Обобщенно такие процессы, особенно

климатические, можно обозначать как термодинамические, поскольку в них участвуют большие массивы

физических частиц (молекулы воздуха, воды, пыль и т.д.), которые подчиняются воле случая или, как

говорят в физике, вероятным закономерностям. Естественно, что термодинамика бассейновой площади, ее

ландшафтные особенности, в том числе — величина ее наклона, а следовательно и скорость течения рек,

ориентация этого наклона по странам света, особенности микрорельефа и т. д. есть результат эволюции

земной коры материков. Эта эволюция, как указывал В. И. Вернадский, происходила с участием живого

вещества, которое он рассматривал как важнейший компонент геологических процессов. Выветривание,

образование в поверхностной зоне новых минералов и формирование осадочных пород он считал

следствием воздействия на земную кору биогеохимических процессов. Переработанные живым веществом

биосферы массы косного вещества и породы, сложенные остатками погибших организмов, он называл

следами былых биосфер, а сами такие породы биокосными. К биокосному веществу он относил и все

существующие ныне водные запасы в реках и озерах материков, в морях и океанах.

Все сказанное позволяет рассматривать солнечно-бассейновые единицы биосферы как особые,

региональные термодинамические и природно-экологические системы. Существенная регулирующая роль

на «площадках» таких единиц принадлежит космической, солнечно-звездной активности, геологическим и

геохимическим факторам, а также живому веществу. Существенные антропогенные воздействия оказывает и

деятельность самого человека.

Закономерности функционирования таких систем и их взаимодействия на территории материков пока

еще мало исследованы. Изучения отдельных биогеохимических циклов или отдельных процессов

(например, динамики климата) недостаточно, чтобы сформулировать долгосрочный экологический прогноз

и определить оптимальное распределение вынужденных антропогенных загрязнений с наименьшими

нарушениями сложившегося природного баланса. Небезопасны для здоровья людей и большие современные

проекты реконструкции поверхности материков, так как современное экологические планирование

опирается лишь на знание слишком частных либо, напротив, слишком общих глобальных закономерностей.

На современном уровне знаний между ними отсутствует связующее звено, без которого дальнейшее

26

развитие ряда направлений региональной экологии (включая экологию человека) весьма затруднено и

малоперспективно. Вероятно, в век неизбежных антропогенных загрязнений таким связующим звеном

может стать изучение экологии солнечно-бассейновых единиц. Например, экологическое

прогнозирование зоны освоения отдельных участков БАМа не в полной мере перспективно без изучения и

правильного понимания соответствующих СБЕ Ангары, Лены, Уды, Амура. Таких примеров можно

привести много. Речь идет о новых методах управления природными процессами солнечно-бассейновых

участков материков и об их усовершенствовании в интересах человека с использованием естественных, уже

сложившихся в эволюции планеты механизмов энергопереноса, регулирования климата, производства

биомассы и рекреационных возможностей.

Таковы задачи и перспективы исследования новой региональной экологической проблемы солнечно-

бассейновых единиц биосферы как термодинамических систем.

Представления о СБЕ как специфических крупномасштабных единицах биосферы, обретающих

индивидуальность в результате антропогенных воздействий, могут иметь важное научное и практическое

значение для выработки подхода к изучению биосферных процессов и динамического равновесия биосферы

в целом. Их можно рассматривать как часть комплексной исследовательской программы.

Как уже было сказано, кроме бассейнов рек, в качестве единиц биосферы могут выделяться

бессточные области. Пример такой единицы — Центральная Азия, точнее, область, включающая на юге

Тибетское нагорье, отделенное от Гималаев верховьями рек Инда и Цангпо (Брамапутры), на востоке —

ограниченная верховьями Иравади и Меконга, а на западе — продолжающаяся в нагорья Восточного

Памира. Площадь Тибетского нагорья 2 млн. кв. км. В большей части это — высокогорная пустыня и

полупустыня, окаймленная и пересеченная горными хребтами. Главные вершины поднимаются до 5 тыс.

метров, преобладающая высота межгорных понижений — 3 — 4 тыс. метров. Это нагорье не пересечено

речными долинами. Талые воды ледников и снегов стекают в системы сравнительно небольших, главным

образом соленых озер.

Севернее Тибета в ту же бессточную область Центральной Азии входят низменности Синьцзяна и

Цайдама с более крупными, чем на Тибете, солеными озерами Лоб-нор и Кукунор, восточная часть Тянь-

Шаня с впадиной озера Иссык-Куль, впадина Джунгари и южная часть МНР до «Долины великих озер» на

севере.

Весь этот гигантский, в значительной своей части высокогорный район с целой серией больших и

малых бессточных впадин, расположенных на разных гипсометрических отметках, является уникальной

биосферной системой. Вся она лежит в зоне засушливого климата, но сочетает в своих пределах

чрезвычайно контрастные ландшафты: от снеговых горных вершин и ледников до знойных песчаных

пустынь Такла-Макан и Гоби и от скудной растительности холодных плоскогорий до цветущих оазисов на

дне таких глубоких впадин, как Турфанская. В связи с дефицитом влаги элементы биосферы здесь наиболее

уязвимы, наиболее подвержены разрушительным воздействиям. Здесь аккумулируются фоновые

загрязнения, поступающие со стороны трех окружающих Азию океанов. Здесь, наконец, открываются новые

горизонты для изучения адаптации человека к различным экстремальным условиям существования.

Институт географии АН СССР с привлечением ряда других институтов и совместно с французскими

учеными в течение ряда лет проводит сравнительное изучение физической географии и биосферных условий

Альп и Кавказа. Аналогичные исследования, расширенные за счет изучения физиологических процессов

адаптации человека к экстремальным условиям с участием ученых Индии и МНР, следует провести для

горных районов бессточной области Центральной Азии, включив в сферу наблюдений на юге Гималаи, а на

севере Алтай.

Для изучения антропогенных воздействий на бессточную область Центральной Азии большой

интерес представляет создание здесь сети биосферных станций. Биосферные заповедники уже создаются в