Подчеркнем, что исторические памятники жизни и деятельности древнего человека в Северной Азии есть

достояние не только национальное, но и общечеловеческое (например, культура Диринга в Якутии). Здесь

возможно открытие ключа к пониманию глобальных перспектив современного человечества.

Комплексное изучение феномена человека на восточных территориях сегодня имеет реальную основу.

В него следует включить: современные социально-биологические, демографические популяционные

процессы; климато-географическую специфику территорий; особенности хозяйственно-экономического

освоения; специфику миграций, перемещений, взаимодействие древних коллективов, племен, этносов.

Необходима организация музея проблем Человека (феномен Человека: прошлое, настоящее, перспективы

создания общественного фонда проблем человека). Уже сегодня возможны научные междисциплинарные

исследования по палеоэкологии, палеосоциологии на основании исторических памятников, по специфике

современных этнических групп Якутии и Северо-Восточной Азии в целом, культурно-мифологическому

наследию, процессам адаптации. Перспективы исследования акклиматизации приматов в зонах Северной

Азии, а также психофизиологические наблюдения за северными народностями, оценка равных сроков их

исторической миграции. В целом отделение Института человека на востоке страны по своим научным

горизонтам, объемам и перспективности может стать основой крупнейшего регионального,

34

общенационального и глобального продвижения в комплексном изучении человека, его эволюции, его

истоков. Одним из стимулов такого продвижения могут стать результаты исследований в космической

антропоэкологии и биологии человека.

Некоторые физические и психические возможности человека

В предыдущей главе мы затрагивали вопросы, относящиеся к одной из самых сложных областей

науки. Это проблемы, говоря словами выдающегося советского антрополога Я. Я. Рогинского, того «скачка»

или последовательности «скачков», которые сформировали современного человека и как природное, и как

социальное существо.

Наряду с экзотическими и парадоксальными суждениями, следует рассмотреть и более

откристаллизовавшиеся из области экологии человека и медико-биологического знания. Сюда относятся

теория адаптации человека к различным природно-экологическим условиям и теория общей патологии, в

которой рассматриваются предельные явления адаптации, ведущие к заболеваниям различной тяжести. Эти

области знания органически связаны с идеями эволюционизма, получившими дальнейшее развитие в

концепциях живого вещества планеты, биосферы (В. И. Вернадский), солнечно-земных связей живого

вещества (А. Л. Чижевский) и т. д.

Именно концепция живого вещества в качестве космопланетарного явления выдвигается на первый

план при осмыслении проблем эволюции биологических систем (живых организмов), включая самого

человека как части живого вещества планеты Земля.

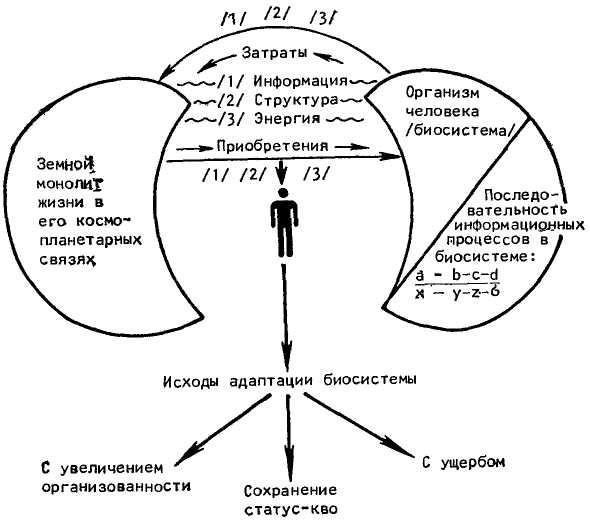

В понятие этих универсальных, или, как говорят иногда, общенаучных, идей следует включать и

общетеоретические представления об адаптации, т. е. о взаимодействиях человека как биосистемы с

окружающей средой, космопланетарным, социально-природным миром. Таким образом, понятие адаптации

в важнейшем эволюционно-динамическом аспекте отражает процесс приспособления биосистемы к

меняющимся условиям среды. Определение адаптации отражает особенности организации биосистем

(отдельностей живого вещества) и живого вещества в целом, которые описываются законами Вернадского —

Бауэра: неравновесностью биосистем и эффектом максимума внешней работы. Именно в этом контексте

адаптация (а следовательно, сохранение и развитие здоровья в противовес болезни) есть динамическое

состояние (процесс) сохранения и развития оптимальных (т. е. соответствующих генофенотипу)

взаимодействий организма с неадекватной средой, гарантирующих выполнение жизненных, витальных

целей.

Исходя из понятия адаптации в указанном выше смысле мы можем более строго и отчетливо

определить понятие «здоровье человека». В этой связи важно подчеркнуть, что здоровье следует определять

отдельно в отношении человека как индивида и человека как представителя воспроизводящегося,

существующего на протяжении нескольких или даже многих поколений коллектива (популяции) . Одно дело

— те индивидуальные болезни, кото-

рыми вы болеете в течение жизни, то качество и объем труда, которое вы производите, затрачивая

собственные психические и физические резервы. И совсем другое, когда в этот процесс включается все, что

происходило с вашими предками, когда эволюционировали или утрачивались те или иные резервы,

возможности человека.

Исходя из этого разграничения мы определяем здоровье индивида как динамическое состояние

35

(процесс) сохранения и развития биологических, физиологических и психических функций,

оптимальной социально-трудовой активности при максимально продолжительной жизни.

В то же время, необходимо выделение понятия о здоровье крупных групп населения — человеческих

популяций, что особенно важно в условиях преобразования биосферы и космопланетарной среды в целом,

роста глобальных проблем, расширения урбанизированных зон, нарастания миграционных потоков людей.

Итак, здоровье популяции есть процесс социально-исторического развития социально-

природной, антропоэкологической жизнеспособности населения в ряду поколений, повышения его

социально-трудовой активности в общественно значимых целях, совершенствования

психофизических возможностей человека.

Этот комплекс представлений об адаптации, здоровье и экологии человека, соответствующие

определения с течением времени получили распространение у исследователей, выдвигающих на первый

план комплексный, интеграционный подход (Д. Д. Венедиктов, Ю. П. Лисицын, Г. А. Царегородцев и

другие).

Смею утверждать, что наши определения здоровья достаточно глубоки и перспективны (например, в

сравнении с определением здоровья, предложенным Всемирной организацией здравоохранения). Они

включают критерии, которые способствуют оптимизации адаптивных возможностей людей, следовательно, и

развитию их здоровья. Ключевые проблемы адаптации при этом углубляются в существо такого

социального, гуманистического, с одной стороны, и естественноприродного — с другой, явления, как

управление здоровьем популяции. К сожалению, научно-практические разработки в этом направлении

пока явно недостаточны и требуют всемерного расширения.

Адаптация происходит на основе функциональных перестроек, в соответствии с генетическими или

эпигеномными программами, возникающими в процессе развития нового организма. Она включает

перераспределение уровней реализации физиологических функций, использование пластических и

энергетических ресурсов организма, изменение метаболических (обменных) процессов, реорганизацию

тканевых, клеточных и молекулярных структур. Этот аспект адаптации изучен сегодня довольно полно. Хотя

многое предстоит еще сделать, но уже установлены существенные характеристики целого ряда отдельных

адаптивных механизмов и реакций.

Новые данные и подходы к изучению адаптации организма побуждают нас к переоценке ряда ставших

уже традиционными общепатологических концепций, меняющих установившиеся представления о роли тех

или иных явлений в патологии человека. Некоторые процессы, ранее воспринимавшиеся как норма,

обнаруживают свое патогенетическое значение, а другие процессы, расценивавшиеся как патология,

получают объяснение и оценку в качестве нормы в новых условиях.