Внутренняя обстановка домов много лучше внешнего их вида. Почти идеальная чистота, стремление к уюту делают жилища камчатского населения виденных мною селений прямо привлекательными. На западном берегу, к северу от Большерецка, исключая Тигиль, обстановка жилищ много беднее и, как говорят, грязнее; у оседлых коряков совсем плохая. Там же, где мы были, кроме необходимого, есть и предметы роскоши, например граммофоны, зеркала и пр.

Усадебные постройки много хуже жилых домов. Хлева или вовсе отсутствуют, или представляют собою плоскую кровлю на четырех столбах; на ней сложен зимой расходный запас сена, а внизу стоят коровы, причем от ветра и стужи нет другой защиты, кроме снежных сугробов, легко образующихся около построек. Лошадей, если они дома, просто привязывают к плетню без всякой защиты от снега и пурги. Ездовых собак, которых нередко очень много, летом привязывают где-либо за деревней, по возможности у самой воды. Для этого или ставят стойки из горизонтальных жердей на подпорках, или составляют несколько жердей в козлы; собаки сами вырывают себе затем в земле глубокие ямы или норы.

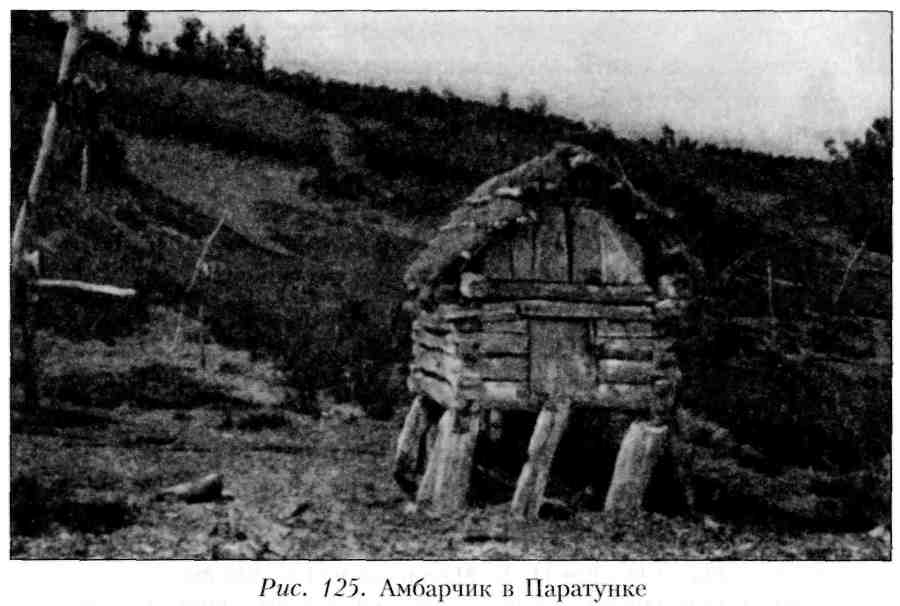

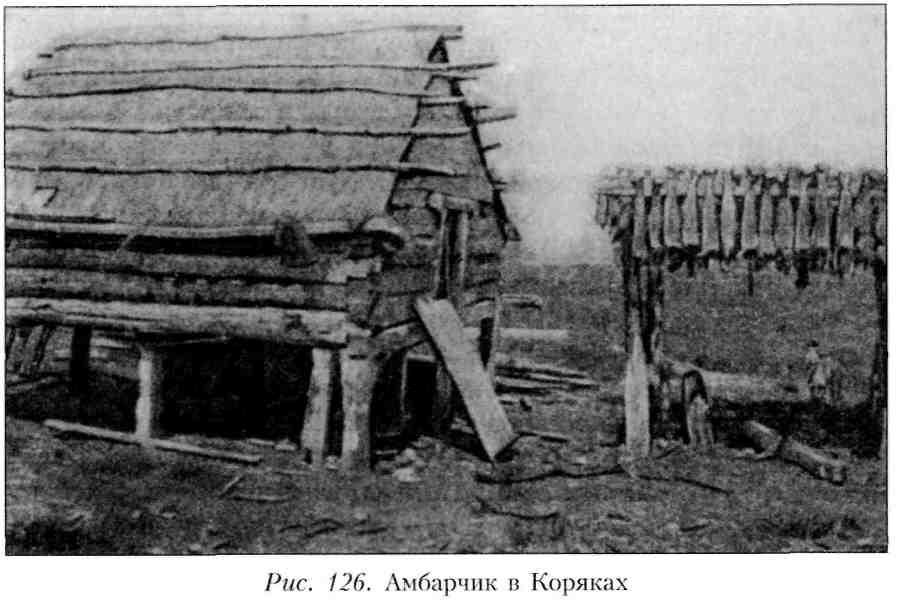

Для хранения различных запасов и снастей мы найдем в каждом селении еще амбарчик и шайбы. Амбарчик - это небольшой сруб на четырех столбах, пол которого поднят аршина на два над почвой, сбитый из бракованного леса, с двускатной крышей, без окон. Величина их часто такова, что постройки эти производят впечатление игрушечных.

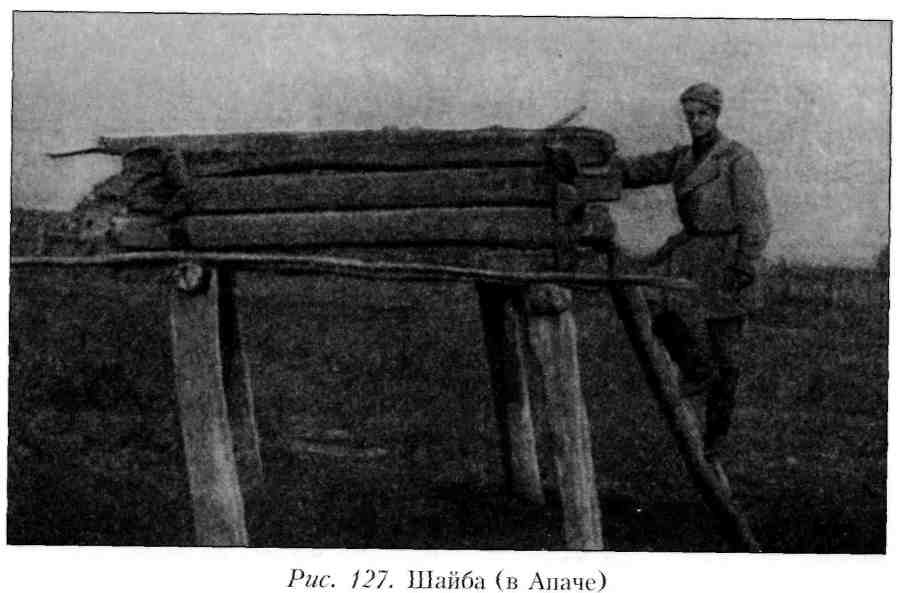

Шайбы -- это сбитые из бревен четырехугольные плоские ящики на столбах, поднятые над почвой на высоту от 2 арш. до 2 саж., сверху открытые. Лазят в них по косо поставленному бревну с зарубками. Их заполняют сверху сушеной рыбой и вяленым мясом или другими запасами и закрывают плашками, корой или ветвями, придавливая все это более тяжелыми обрубками или камнями. Такие шайбы ставятся как среди селений, так и на временных охотничьих становьях, нередко очень далеко от деревни.

Наконец, наиболее характерная часть камчатской деревни -- это балаганы, располагаемые обыкновенно правильным рядом вдоль берега реки, иногда рядом с жилыми домами, иногда в стороне, если это удобнее для рыболовства. Балаганы старинного камчадальского типа, бывшие когда-то повсюду летним жилищем, я видел только в Кирганике; в других селениях они уже значительно русифицированы и упрощены. Балаганы старинного типа представляют собой платформу на высоких, около 3 саж., столбах, на которой стоит легкий домик из нетолстых бревен или жердей, с двускатной крышей, без окон, с одной дверью по фасаду и очагом из камней, без трубы. Значительно ниже верхней платформы, аршина на два над землей, устроена другая, еще более легкая, а над ней размещены жерди для сушки рыбы. На верхнюю платформу поднимаются с помощью оригинальной, очень примитивной лестнички из бревна с выбоинами, которое легко поднять наверх и тем затруднить доступ непрошеным гостям. Очевидно, мы имеем здесь местное видоизменение одного из древнейших типов человеческих жилищ вообще, того типа, к которому принадлежат современные нам постройки многих малайских племен и от которого не особенно далеко отступали известные свайные постройки.

Там, где русское влияние сильнее, балаганы перестают служить жильем и, сообразно этому, верхнее помещение их превращается в амбар для хранения юколы и теряет открытую часть платформы, окружающей жилое помещение у балаганов первого типа. Балаганы третьего типа совершенно теряют и нижнюю платформу и тогда представляют собою только систему вешал, над которыми, защищая их от дождя, возвышается амбарчик; если же вешала сняты, то остается только высоко поднятый над землей амбарчик.

Общий ход жизни у населения посещенного мною района таков. С конца мая или, выше по рекам, с конца июня начинается период рыбной ловли. Сначала, пока вода высока, ловят сетями, выезжая часто далеко от селения, преимущественно на отмелях. Особенно караулят наиболее ценную из местных лососевых рыб чавычу, или чивицу. Затем, по мере спада вод, переходят к постройке запора или даже запоров, смотря по свойствам реки, особенно по числу рукавов ее. В Паратунском селении запоры в ходу уже с начала июня, а в Щапинском строили запор при нас лишь в самом конце июля; более нормальным положением следует признать то, при котором запоры функционируют с конца июня до начала августа, когда масса снёнки, несомая течением, начинает гнить, сильно загрязняет запоры и приводит их в негодность.

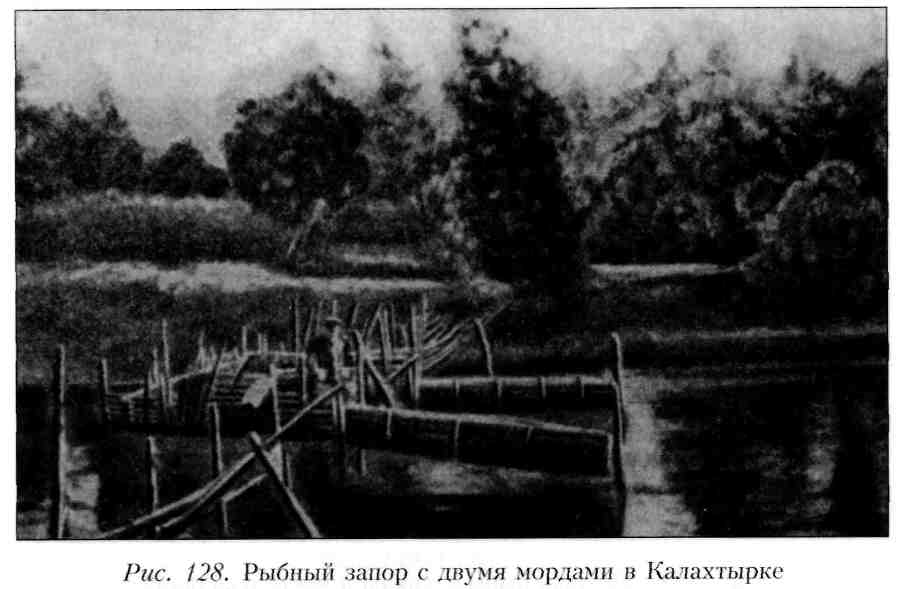

Только в Машуре я видел небольшие запоры с одной мордой, расположенные у самого берега; по большей же части запор идет через всю реку, совершенно ее перегораживая от берега до берега. Он состоит (подробное описание см. у В. Н. Тюшова: "По западному берегу Камчатки", стр. 26) из линии крепких кольев, к которым у поверхности воды привязываются длинные жерди -- "карбасины", на которые опирается "атолл", т. е. подвижная изгородь из палок, связанных гибкими ивовыми ветками и полосками коры. Среди атолла оставляется несколько отверстий по числу имеющих быть поставленными ловушек, называемых колпаками, или "пеулями". Пеуль состоит из двух крепких решеток, связанных под углом; к свободным концам их параллельно одна другой приставлены укрепленные на кольях еще две решетки -- "атыры", так чтобы между рамами последних и рамами пеуля оставалась свободная щель в ладонь шириной. К открытому концу прохода, между атырами, укрепляется "морда", т. е. длинный цилиндрический решетчатый ящик, сделанный также из палок. Морда опускается передним концом своим на дно реки и укрепляется еще одной решеткой, прикрепленной между нижними концами атыр и поставленными чуть отступя от них "прижимными" кольями. Рыба, идя против течения, проходит мимо морды и, не видя другого выхода, пролезает в отверстие между рамами пеуля и атыр, после чего, продолжая идти вверх, упирается в решетки пеуля. Когда рыбы в пеуле много, она невольно оттесняется в коридорчик между атырами, а оттуда в свободное отверстие морды, где установлен клапан -- "шаглы", открывающийся только внутрь. Теперь рыба набивается в морду, задний конец которой выше переднего, почти на поверхности реки, и снабжен небольшой подъемной дверкой. Подъехав на бату, легко поднять дверку и руками или крючком вытаскать рыбу. Каждую рыбу отдельно оглушают палкой по голове и бросают в бат. С полным батом едут (рис. 129) к берегу, где рыбу передают другим работающим (чаще женщинам) для обработки.

Другой тип запора, виденный мною только на Паратунке, на стоках обоих озер -- Ближнего и Дальнего, устроен много проще. Это ящик во всю ширину речки, недалеко от истока ее из озера; передняя и задняя стенки его закрыты решетками из прутьев, привязанными к поперечным брусьям, а по бокам устроено два помоста и около них паевые ящики. Рыба идет по дну и, если нижняя решетка запора приподнята, подлезает под нее. Очутившись в запоре, рыба невольно останавливается, и когда ее накопится много, то ловцы становятся на боковых площадках и крючками таскают рыбу из воды, бросая ее на помост, где ее глушат и распределяют по паевым ящикам.

Доставленная на берег рыба тут же пластуется. При этом всего тремя разрезами рыба разделяется на две части: одна содержит все мясо рыбы, в виде двух половин, удерживаемых в соединении оконечностью хвоста, другая представляет собою голову и позвоночник. Обе части подвешиваются на вешала и по высушивании первая, или "юкола", идет в пищу людям и отчасти собакам, вторая же -- только собакам. Юкола и есть главная, основная часть в питании всего местного населения, так сказать -- камчатский хлеб. В последнее время во многих селениях введены также засолка и копчение рыбы, но частью дороговизна соли, частью отсутствие уменья и привычки все еще тормозят это благое новшество.