— Петр! — обрадовался Грачевский. — Мы тебя ждем! Познакомься с Михайло Петровичем!

У юноши были живые черные глаза. В одно мгновение он успел осмотреть Алексеева с головы до ног, и, протянув руку, сказал приятным гортанным говором:

— Богатырь! Илья Муромец! Понятно?

— Что «понятно»? — недовольно пробурчал Петр Алексеевич.

Он понял, что юноша с восточным обличьем и гортанным выговором вовсе не Михайло Петрович, и его обидело, рассердило то, что Грачевский не счел нужным назвать ему настоящую фамилию незнакомца.

Грачевский, прекрасно знавший Алексеева, сразу уловил его настроение.

— Петруха, — сказал он, — садись, и я тебе все объясню. Это Иван Джабадари. Он приехал из-за границы. Привез литературу. За границей слились два кружка. Людей в этих кружках очень много. Они все едут сюда. И вот что Джабадари предлагает…

Лампу потушили, заперли дверь на ключ, и Иван Джабадари приступил к пространному рассказу. Он говорил о прошлом и о будущем, он говорил о своих товарищах по кружку «кавказцев» и о каких-то чудесных девушках — «фричах», он говорил об арестах и о целях революционной молодежи. Он говорил напористо, горячо, то наклоняясь к одному, то к другому: мелькали имена знаменитых людей, научные формулировки, и часто врывающиеся в его страстную речь наивное словцо «понятно?» придавало бурному повествованию какой-то теплый, интимный характер.

Алексеев слушал внимательно. Он понял не все, о чем говорил Джабадари, — чересчур стремительно! лилась его речь и слишком непоследовательно развивал он свои планы, но Петру Алексеевичу было ясно: появилась, наконец, организация, которая намерена работать среди фабричных, появилась такая организация, о которой он мечтал!

Петр Алексеевич внутренне ликовал: балует его судьба! Каждый раз, когда жизнь наносит ему удар, когда он лишается чего-то дорогого, судьба тут же, точно в награду за муки, посылает ему утешение. Прасковья была не только любимой девушкой — она была осуществлением его гордой мечты, она была живым воплощением идеи свободы и счастья. И, похитив у него Прасковью, судьба тут же послала к нему Ивана Джабадари, — жизнь сразу приобрела новый смысл, новое и, пожалуй, более высокое звучание.

— Я пойду в эту организацию. В рабочую организацию! Я буду работать там, куда вы меня пошлете! В любой рабочий центр!

— Я знал, что ты пойдешь с нами, — сказал Грачевский.

А Жуков уточнил:

— Иначе быть и не могло.

Джабадари пожал руку Алексееву:

— Не здесь. Не в Петербурге. Мы переедем в Москву. Понятно? Здесь безлюдье, а в Москве сохранились Лукашевич, Союзов, Гамов. Люди, которые крепко связаны с фабричными! Понятно? Мой план таков: Михаил Федорович, Жуков, Грязнов и ты, Алексеев, переезжают немедленно в Москву. Михаил Федорович и Жуков связываются там с Лукашевичем и Союзовым, ты, Петр Алексеевич, — с фабричным миром, а Грязнов, как кузнец и слесарь, — с железнодорожниками. В начале декабря выеду я, Чикоидзе и Зданович, вслед за нами приедут Софья Бардина, Лидия Фигнер, Бетя Каминская, Субботина, а к рождеству съедутся остальные «фричи» и Цицианов. Понятно?

— Понятно! — ответил Петр Алексеев.

В ноябре Петр Алексеев переехал в Москву; с ним поехал младший брат Никифор.

Бетя Каминская.

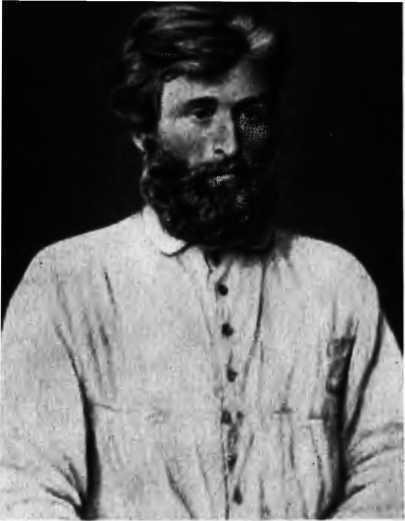

Иван Джабадари.

Ольга Любатович.

Случается, что в обычный рабочий день человек просыпается с песней, с улыбкой на устах, с внутренней уверенностью, что его ждет сегодня что-то новое, радостное.

В таком приподнятом настроении находился Петр Алексеевич с первого дня переезда в Москву. Все ладилось у него, все легко устраивалось.

Он приехал в Москву, чтобы обосноваться прочно, на годы, и первые же недели работы убедили его в том, что его расчеты оправдываются.

Петр Алексеевич поступил на небольшую шерстопрядильную фабрику Турне, на Садовнической улице. Рабочих на фабрике было немного, около сотни, но среди них старый знакомец Николай Васильев. Рабочие звали его «голубь». Васильеву было лет тридцать — тридцать два, но выглядел он значительно старше: высокий, сутулый, с длинным морщинистым лицом.

Ничего примечательного во внешнем облике, а заговорит— голос мягкий, с бархатными низкими нотками. А как начнет рассказывать про «царство рабочих людей», весь преображается.

Васильев был ткачом, и не плохим, но свое ремесло он бросил и поступил садовником к фабриканту Турне.

Петр Алексеевич отправился в гости к «голубю». На вопрос Алексеева:

— Почему ты вдруг садовником заделался?

Васильев ответил:

— Не единым хлебом жив человек. Нужно и с народом поговорить, о рабочей нужде потолковать, а за станком, маясь, свободного часа не найдешь.

— Заведут тебя эти разговоры в казенный дом! — неожиданно вмешалась в беседу жена Васильева, Дарья,

Алексеева удивили эти слова. Дарья — крупная, ловкая, с круглым, лоснящимся лицом и влажными глазами — встретила его, как родного, хотя первый раз видела, усадила в красный угол, участливо расспрашивала об отце-матери, приготовила какую-то особую «яишенку» и, накормив его, уселась в сторонке, как бы давая понять: теперь можете поговорить о своих мужских делах. А когда заговорили, вдруг вмешалась.

— А разве плохо жить в казенном доме? — Алексеев хотел обернуть ее слова в шутку. — Генерал-губернатор в казенном доме живет и не жалуется.

Но Дарья шутки не приняла.

— То дворец, — ответила она серьезно. — А тех, что разговоры разговаривают, во дворцы не сажают. Вы человек новый, моего Николая не знаете. У него за всех голова болит. Будто они маленькие, не могут о себе позаботиться? — И вдруг расплакалась. — А я что буду делать без тебя? О всех ты заботишься, всех ты хочешь осчастливить, а обо мне не думаешь. Что я буду без тебя делать?!

— Заладила, — незлобиво ответил Васильев. — Тебе все казенный дом мерещится, а я туда и не собираюсь. На черта мне этот казенный дом! Чем мне тут плохо?

Васильевы жили в садовой сторожке, но ловкие руки Дарьи преобразили сторожку в уютную квартиру. Скатерка на столе, занавески на окнах, медный таз на полочке сияет, как луна в ясную ночь.

— Хорошо у вас тут, — сказал Петр Алексеевич. — И грешно вам, Дарья, думать о казенных домах.

— Все он виноват, — всхлипывая, ответила Дарья. — Живем, сами видите: и хлебушка вдосталь, и мясцо бывает, человек зайдет, голодным не отпустим, чего бога гневить? Так нет же, он все о людях думает, как они-то живут. А люди-то подумают о тебе, когда ты в беду попадешь? Я у людей белье стираю: слышу, о чем говорят. Теперь не так чихнешь — в кутузку потащат. А он все свое — голову под топор кладет.

Спутала Дарья расчеты Петра Алексеевича. Сторожка в саду, местечко укромное. Понравилась ему и Дарья: серьезная, работящая. Думал Алексеев договориться с Николаем Васильевым: под воскресенья собирать у него народ, почитать, побеседовать.

Не получилось: одна всего комната, а Дарья, видать, привыкла вмешиваться в чужие разговоры. Придется по-иному устроиться.

— А ведь твоя Дарья права, — обратился Алексеев к «голубю». — Охота тебе в чужие дела встречать. Голодных много — всех все равно не накормишь, а беду нажить недолго. Зачем тебе это?

Васильев понял маневр Петра Алексеевича.

— Друг называется! — притворился он сердитым. — Пришел в гости, думал — расскажешь, как жил, чего видел. Какое преступление: с народом беседую! Когда за станком стоял, дышать некогда было, не то что разговоры разговаривать. А у садовника какая работа? Дорожки подмел, кусты подрезал. А дальше что? На печи лежать — не тот возраст, читать — не обучен. Дарьюшка или стирает, или к купцам на уборку ходит. С кем мне словцом перекинуться?