В данный момент я должен был «отлежаться» у Клер, как енот. На меня шла охота, призом служили тетради, и, как только я от них избавлюсь (продам или опубликую), я смогу чувствовать себя относительно безопасно. Если в тетрадях будут стоящие сведения, заинтересованные лица вначале не будут даже угрожать. Они вступят в деловые переговоры, будет объявлен негласный аукцион. Кто больше? И вот, если я по каким-то соображениям не захочу разойтись с ними «со взаимным уважением», тогда тетради попытаются похитить. Тогда мне будут угрожать. В ход пойдут все виды борьбы. И опять дело не в том, что кому-то будет нужна моя жизнь, она будет лишь препятствием к приобретению «товара».

Я должен был «отлежаться» у Клер. А поэтому не имел права тратить впустую время. Выигрывал тот, кто лучше умел работать.

Я снял покрывало с кушетки, сложил его и положил на стол. Потом достал пишущую машинку, поставил на одеяло — теперь не будет слышно стука клавишей. Пододвинул дневники. Я сразу переводил и печатал на машинке. На всякий случай я заложил за валик три экземпляра.

Тетрадь

«...Четвертый день мы ничего не делаем. Комацу-бака просчитался. Сглупил Комацу — сын черепахи: он не додумался, что если мы будем ничего не делать, то мы будем думать, а раз мы будем думать, то вспомним все обиды.

— Чего нас тут держишь? Хватит, давай расчет, давай баржу или катер, вези на континент!.. Работа сделана, ты теперь нам не хозяин!

Припомнить было что...

Старший брат приковылял со Старого рынка... Протез ему так и не выдали, кто-то поживился за его счет, да если бы и выдали брату протез, он бы давно обменял его на «ширево». Он был конченый, мой старший брат, — красные белки глаз, расслабленная походка; я наркомана вижу за три квартала. Посмотришь в их расширенные зрачки, и точно увидишь бездонный океан — глаза ничего не отражают, все чувства заглушены, человек спрятался в себя, как большая светящаяся улитка в раковину. Брат был страшным по утрам... Он вставал опустошенный и злой, как шакал, безжалостный, как голодный крокодил, отвратительный, как больной проказой огненный дракон. Для старшего брата не существовало ни матери, ни младшего брата, для него ничего не существовало, кроме маленькой ампулы с белой жидкостью. Он не мог ни есть, ни пить, он не мог дышать... Задыхался, потный и жалкий, и в то же время страшный. Он искал дрожащей, иссушенной рукой шприц. Шприц грязный, ржавая тупая игла... Он отламывал головку у ампулы. Я на всю жизнь пропитался этим характерным похрустыванием стекла, точно скрипели суставы ревматика. Он погружал в ампулу вонючую иглу, он выжимал каждую каплю, потому что каждая капля давала несколько минут блаженства. Он колол себя в ногу, в мышцу без всякой дезинфекции, а если на нем были брюки, прямо сквозь штанину. У него уже появились незаживающие язвы. После укола замирал, точно прислушивался к чему-то внутри себя, вздыхал с облегчением, не торопясь прятал в коробок из-под китайской туши шприц с иголкой, виновато улыбался... И казалось, что он вновь становился таким, каким был до армии, до того, как его схватили во время облавы, одели в солдатскую форму и бросили на растерзание американским сержантам-инструкторам.

— Мама, — говорил он, — ты не плачь. Я отвыкну... У меня очень болела нога, пальцы на ногах. — И он показывал на култышку. — Мне обещали сегодня работу... Я буду работать. Мы еще заживем, и ты перестанешь вязать цветы...

Мама изготавливала искусственные цветы из обрывков проволоки, цветной бумаги и лоскутков бархата. Она была большая мастерица, наша мама, ее цветы были ярче, чем живые. Но теперь она ослепла от слез, и цветы у нее получались грубыми, мятыми, и она не зарабатывала даже трети тех пиастров, которые получала когда-то за свою работу.

Мы знали, что старший брат врет. Он бредил, потому что реальной жизни для него не существовало, существовал лишь страх, что через пять часов потребуется новая ампула, которую он обязательно должен раздобыть, иначе его начнет «ломать». В эти моменты он превращался в оборотня, который по ночам вылезает из могилы, чтобы пить кровь живых.

Невыносимо было глядеть на его муки. Без наркотика его организм не воспринимал даже воду, не то что рис или мясо. Он задыхался. И мы с матерью готовы были отрезать себе ноги и руки, чтоб облегчить его страдания. А он орал на нас... Он был тираном и проклятием, был нашим страданием и позором. Если бы он был один на весь Сайгон! Они — наркоманы — собирались около кинотеатра «Белый лебедь» на улице Содружества. Там было место их сбора — и американские солдаты, и наши, женщины, мужчины, девушки и молодые парнишки... У них были свои законы, своя жизнь, жуткая и туманная, полная грез, разделенная четким ритмом — поиском новой порции «счастья»... Границей времени была ампула и поиск новой ампулы.

Старший брат приковылял с базара, вызвал меня во двор и сказал:

— Уматывайся поскорее... Немедленно! Сейчас приедет на «джипе» полиция. Хватают тех, кто торговал медикаментами. Гнилушка Тхе скрылся, свалят все на тебя и на других «козявок». Бери куртку. Деньги есть? Поезжай на старые склады, спроси одноглазого по кличке Виски. Скажи, что ты мой брат, он тебя спрячет.

И Виски спрятал... Я оказался на странном острове. Интересно, сколько они с братом получили за меня? Продали меня в рабство. На старшего брата я не обижаюсь — он старший брат, а вот одноглазому... Мне не хотелось, чтобы он заработал на мне.

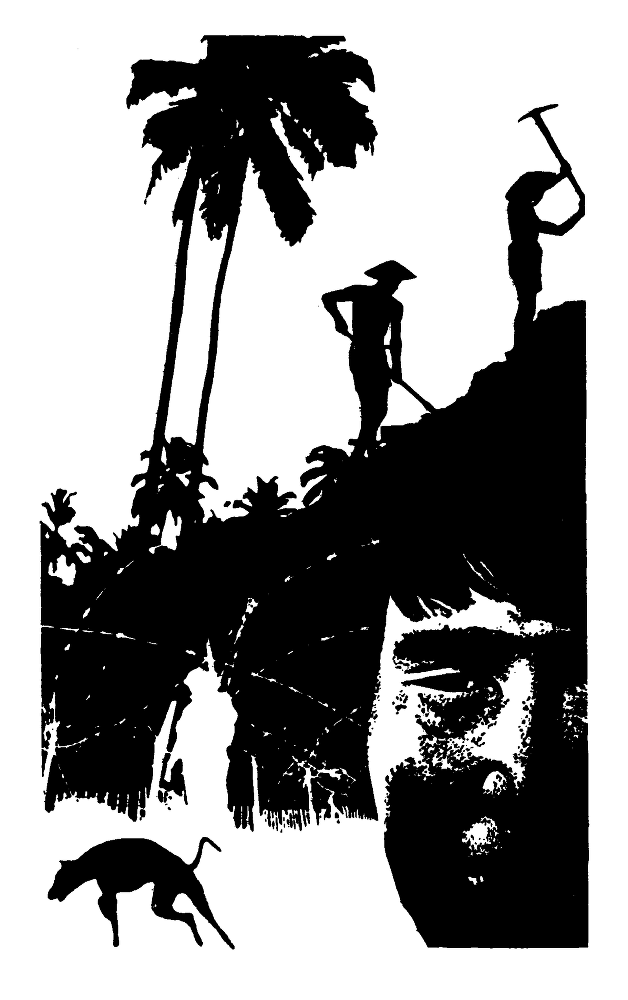

Нас тут оказалось восемьдесят человек... Вьетнамцы, малайцы, яванцы, сунды, двое орангбатинов, много китайцев, индийцев — их, пожалуй, больше всех. И я вскоре понял почему — они самые покорные. Охраняли нас в основном батаки и даяки. Им зарезать человека — как выпить чашку ароматного чая. А во главе банды охранников стоял японец Комацу-сан, будь проклята та минута, когда его родила мать! И будь прокляты его дети и внуки, и пусть все издает зловоние, к чему прикоснется его рука! Был еще повар — чистокровный португалец — Толстый Хуан, хозяин Балерины. Каких только тут не было «болтанок» — мулаты и евразийцы, метисы — полукитайцы-полунегры, полуиндийцы-полукитайцы, гремучая смесь из всех языков и национальностей. Официальным языком был объявлен малайский, но его не все знали, поэтому приказы отдавались на английском. Да еще раздавалась ругань Комацу по-японски. Мы толком не знали, кого из нас как зовут, хотя прожили в бараках полтора года. Никто никому не доверял, и если мы не зарезали друг друга, так это благодаря дисциплине: за малейшее нарушение распорядка полагался карцер. Когда Маленький Малаец взбунтовался, приехал белый — немец, начальник Комацу. Этот немец — инженер, но выправка у него была военная. Ходили слухи, что он бывший эсэсовец. Он руководил строительством. Комацу лишь следил за нами, поддерживал порядок и чинил суд да расправу.

Когда взбунтовался Маленький Малаец, приехал немец. Маленького Малайца избили до синевы. Били «черным Джеком» — кожаным продолговатым мешком, набитым песком и свинцовой дробью. «Черный Джек» запросто ломает руку или ключицу, а если вместо кожаного мешка песком и дробью набивали снятую чулком шкуру морского угря, тогда... Одним хорошим ударом можно было убить человека.

Маленького Малайца вытащили на скалу бухты, которую мы называли своей «Акульей пастью»[12]. Нас построили. Мы жили как военные. У нас были командиры отделений и взводов. Нас выстроили, потом Маленького Малайца вытащили на скалу и сбросили, вниз... Он разбился об острые камни. И крабы и акулы сожрали его мясо вместе с костями.

Помню, вначале расстреляли двоих... тоже перед строем. И мы все испугались и перестали доверять друг другу, и, если возникала драка, даяки влетали с «черными Джеками» и били всех подряд, и никогда не выясняли, кто был прав, кто виноват. Мы могли резать и душить друг друга, но тихо, особенно после отбоя.

12

Акулья пасть — бухта на острове Пулохондор, Южный Вьетнам, прозванном «Островом страданий», на котором сайгонский режим устроил тюрьму для политических заключенных.