Стало быть, дело только за школой?

А какая же в Царникаве школа?

Длинное-длинное, на высоком кирпичном фундаменте и все равно приземистое, припало к земле это бревенчатое сооружение. Расползающаяся, почернелая дубовая крыша, окошки о шести стеклах, две чердачные комнаты — одну занимает учительница, в другой спальня девочек. Вот такой была Адажская школа первой ступени в Царникаве. Светлый дворец. На холме церковь, у подножия школа. Дорога огибала кладбищенский склон и приводила к школе. Три комнаты заведующего, кухня с плитой для заведующего, с плитой для школьников — для тех, кому приходится здесь ночевать, столярная мастерская, по замыслу — класс ручного труда, и два классных помещения: в одном занимались подготовительный и первый класс, а второй, третий и четвертый классы — в несколько меньшем. Всего было около сорока учащихся.

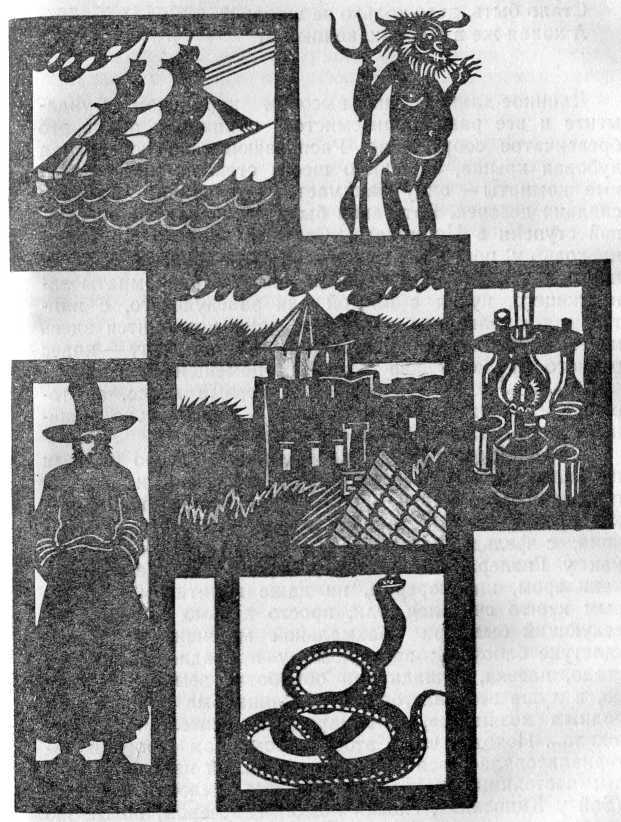

В ненастное время дождевые капли весело стучали по полу. Были там черные большие доски и цветная географическая карта — я был удивлен, что школа такая пустая, бедная. Был заведующий, настоящий мужчина: с фельдфебельским лицом, щеточка под носом, как у Гитлера, который в то время еще не был ни канцлером, ни фюрером, ни даже политиком, с которым кто-то считался, так, просто дерьмо собачье; заведующий был при крахмальной манишке и черном галстуке бабочкой; заведующему принадлежало целое стадо, пасека, лошадь для обработки земли, — вероятно, в душе этот настоящий мужчина был больше «народным хозяином», чем народным учителем. Школа, школа… Похоже, что в этом старомодном строении материализовалась вся история латышской народной школы: постоянный надзор священника, целование рук и «Бой у Книпски»[1], сказки поздним вечером, розги. Но нас вместо священнослужителя посещал инспектор, целование руки было отменено, катехизис, по требованию родителей, можно не учить, не разрешается применять розги, и этот старого замеса заведующий мужественно сдерживался, разве что потрясет согрешившего и пообещает вздуть. Но уж на уроках пения мера его переполнялась, и смычок заведующего больно тюкал того, кто не мог «держать голос». Мне сколько раз доводилось отведать его.

«Земледел отеческий…» Нет, я не испытывал желания после школы пахать землю. Машина — да, лошадь — нет. Даже если мне дадут центр имения или равную имению усадьбу, например Вилкатирели (как в книге Пурапуке). Не надо! Всю жизнь этот Зелменис, точно крот, рылся в своем углу, на своем лоскутке, чтобы потом лечь в яму на орешниковом холме и оставить это «счастье» своим внукам-правнукам. Не надо! Вот ведь совсем по-иному смотрел на это лорд из рассказа Гарольда Элдгаста. Из сословия земледельцев, а поднимался на самолете выше туч, разбивался черт знает как и наконец-таки разбился. И уж бросили-то его не в яму к червям, а в пламя, чтобы потом — под залпы английских крейсеров у скал Нордкапа — утопить пепел в водах полярного моря. Жажда просторов, простор и жажда. Так с вечеринки на вечеринку, от кружки к кружке бродили вдоль видземского взморья мой дед с его отцом, музыкантами, по всем эстонским и латышским простонародным свадьбам: вдохновенно рвали струны, одерживали верх над батареями бутылок, закруживали девиц. Они томились жаждой. Младшие братья ходили в постолах, бились впроголодь, но осилили мореходную школу, а потом чужеземным коньяком возмещали возвышенное воздержание молодости; эти скоро вошли во вкус обеспеченного преуспеяния, женились на немках и отращивали животики. Одаренный, но без большого душевного горения, без сильных чувств и жизненного упорства — вот какой был этот род.

Помощницей учителя работала приветливая и милая барышня. Она даже отчитывала без злости. С первых же дней она расхваливала мое умение читать, только заметила, чтобы я не торопился, а старался отчетливее выговаривать слова; очень внимательно оценивала написанное мной, хотя буквы у меня были корявые, и в счете я был признан весьма преуспевающим. Ее оценка повлияла на решение заведующего: меня тут же вместе с сестрой, которая была на год старше, приняли в первый класс.

И вот я сижу за партой в первом классе (большой разницы нет — длинная парта, на восемь человек, за которой примостились и «приготовишки» и первоклассники) и уношусь через годы сначала к дедовским музыкальным странствиям, потом на корабль, где я буду капитаном. Дед пилит на своей скрипке: эстонская свадьба, пришли на нее повеселиться и черти, понимаете, черти — в виде блистательных, с золотыми погонами прапорщиков, скачут, так что только шпоры звенят, кидают на стол серебряные полтинники, кричат: «Польку, музыкант, польку!» Уже и струн не хватает, но и черти уплясались — трах! бах! — валятся на пол, а через них, развевая юбками, прыгают эстонки. Капитан приказывает кинуть якорь на Айнажском рейде и в честь музыкантов выпалить из всех пушек. Только дым клубится — бах! — флаг полощется по ветру…

— Ты что, оглох, чурбан? — дикий вопль прямо мне в ухо, сильная рука вздергивает меня вверх. — Отвечай!

Это же заведующий, ей-богу, заведующий. Да где же я? В школе, ей-богу, в школе. Чертей больше нет, только чертовски злой учитель.

— Ты глухой или ходишь в школу отсыпаться?

— Я… я… не слышал.

— Сколько будет, если к семи прибавить шесть?

— Тринадцать.

Красные от злости глазные яблоки, сверлящие зрачки. Но рука все же выпускает мой воротник, злость как будто спадает.

— А к восьми прибавить пять?

— Тринадцать.

— Теперь ты слышишь?

— Да…

— Попробуй только еще раз не услышать!

Ученые в области медицины, наверное, высоко бы оценили мои адаптационные способности — вероятно, произошла какая-то мобилизация «дежурных нервных групп», потому что, когда заведующий (не учительница) впредь произносил мое имя, я вскакивал как на пружинке.

Удивительное число это тринадцать. Почему его люди боятся? И как чудно выглядят цифры. У крейсеров спереди броневая башня с двумя орудиями, верхняя башня тоже с двумя, и на корме тоже, всего, выходит, восемь тяжелых орудий. Да к ним еще прибавить бортовые пушки. Вот бы поглядеть, как они дадут залп, — скалы Норвегии отбрасывают эхо, трясется снежный покров на горных вершинах, но воды фьордов остаются спокойными. Тринадцать пушек никак не получается. Берген стоит у фьорда, это центр рыбной торговли, а Гаммерфест среди северных скал. Там ревет буря, свистит метель, летают чайки и альбатросы, ходит косяком сельдь. Норвежские суда под белыми парусами — и могучее море. Серое, угрюмое, сплошное кипение. Дым от залпов клубится поверх гребней волн, тяжелые стволы по шесть метров длины…

Я вскакиваю. Я не слышал, как меня окликают, до сознания это еще не дошло, предупредила «дежурная нервная группа». Точно пробудившись от глубокого сна, я глупо хлопаю глазами и сквозь туман растерянности ясно слышу голос заведующего:

— Ну, сколько?

Он же пригрозил: «Попробуй только еще раз не услышать!» — и я говорю:

— Шесть.

Оба класса — подготовительный и первый — ржут: результат, то есть сумма, у меня получился меньше одного из слагаемых. Той «высшей математики», по которой часть может быть больше целого, в то время не признал бы даже Эйнштейн, не то что этот «крепкий хозяйчик» заведующий.

— Садись, остолоп! — взревел он, я радостно выполнил приказание и тут же уплыл далеко-далеко от этой жалкой лачуги.

…В школу надобно идти…

Сестра заболела, и несколько дней по осенней дороге ходил я один. Когда мы идем с сестрой, то всегда встречаем тамажских ребят: или они заметят нас на шоссе и подождут, а мы ускоряем шаг, или наоборот. Сестра общительный человек. А теперь вот я хожу один, и никогда не подвертываются попутчики — я стараюсь от них отделаться.

Идти весело. По белой щебенчатой дороге — «эрзацному шоссе» — я иду быстро. Там все такое скучное, однотонное. Сворачивая вправо, это шоссе сливается с шоссе Рига — Саулкрасты, я же ухожу по старой дороге берегом Гауи. Липы уже скинули листву, пронзительно воет лесопилка Лидика. Резкий вскрик — то ли дереву больно, то ли всему туманному утру; голые, мокрые почернелые ветви роняют тяжелые капли. Голые и толстые, трухлявые внутри ивы и ольха, но их наготу скрывает дымка тумана — он сгущается, уплотняется, клубится на моем пути. Я напеваю песенку. На душе как-то странно, но я ничуть не удручен, сквозь грусть пробивается свет — свет надежды, что-то такое брезжит, будто за валами тумана ясное небо, какая-то радость, предвещание каких-то моих чаяний, хоть я и не научен этому слову. Мир начинается на берегу Гауи. Река струится под туманом быстро-быстро. Старица молчаливая и темная. Черный асфальт; деревянный мост через Гаую. Узкая пешеходная полоска, от медленно едущей машины гудит дощатый настил. Гауя где-то глубоко-глубоко… Под мостом струится только туман, призрачный туман, может быть, наполненная призраками ладья. Вода тяжелотяжело вздыхает у бортов ладьи, тяжелый груз, тяжелое дыханье, тяжелая жизнь, тяжелое небытие, тяжел уход в него. Воды Гауи, глубокие-глубокие… тяжелые-тяжелые… В тумане призрачно проглядывают кладбищенские гранитные и чугунные кресты — тяжелые-тяжелые. Вокруг кладбища сосны, а на самом кладбище лиственные деревья: они питаются тлением, они голые, они сгорбились в тумане — тяжелые-тяжелые. Ноги мои следуют мимо ворот с красными кирпичными столбами, тяжело-тяжело. Меня ждет школа — припавшая к холму, почернелая, тяжелая-тяжелая. Потолок в классе давит.

1

Рассказ Я. Порука из жизни старой латышской школы.