Корней Чуковский, слушая еще в 1925 году четырехчасовое повествование Тихонова, пришел к такому выводу: «Он бездушен и бездуховен, но любит жизнь, как тысяча греков. Оттого он так хорошо принят в современной словесности. Того любопытства к чужой человеческой личности, которое так отличало Толстого, Чехова, Блока, у Тихонова нет и следа. Каждый человек ему интересен лишь постольку, поскольку он испытал и видал интересные вещи, побывал в интересных местах. А остальное для него не существует»[481].

В 1922 году неполитический человек Тихонов писал о себе в «Литературных записках»: «Сидел в Чека и с комиссарами разными ругался и буду ругаться… Закваска у меня анархистская, и за неё меня когда-нибудь повесят. Пока не повесили — пишу стихи» (Каверин в «Эпилоге» цитировал эти слова усеченно, спрямляя тихоновский путь к полному отказу от себя[482]). Конечно, когда за дело взялись не революционные матросики из Чеки, а мастера ГПУ-НКВД, страх, помноженный на слабость воли, сделал свое. В 1938-м немало писателей в Ленинграде было арестовано и осуждено потому, что их де завербовал шпион Николай Тихонов (Заболоцкий только в лагере узнал, что завербовавший его Тихонов на свободе и даже получил орден Ленина; однако недоуменная телеграмма зека генпрокурору ничего не изменила — каждый из поэтов остался на своем месте[483]). Тихонов о шпионском «деле» знал, но, общаясь с друзьями, публично не усомнился в справедливости ни одного ареста. Его самого, теперь это ясно, спасла только личная симпатия Сталина, но она же его и убила — поэта.

Вспоминая Тихонова в книге «Горький среди нас», Федин написал: «Если бы мне нужно было назвать наиболее завершенный характер, какой я встретил за свою жизнь, я указал бы на Николая Тихонова. Чудо душевного постоянства олицетворялось в самой внешности этого необыкновенного человека: и двадцать лет назад он был таким, как сейчас — поджарый, легкий, седоволосый, с глазами, сверкающими в быстром движении грубоватых сильных мышц лица. Глухие взрывы тихоновского смеха раздавались в наших спорах при всякой встрече, и было в них что-то по-военному внезапное, как в выстрелах — веселящее и бесповоротное»[484]. Этот портрет написан перед самой войной; после неё он уже не совпадал с натурой.

Годы блокады Тихонов мужественно провел в Ленинграде. Чеканная поэма «Киров с нами», принесшая ему Сталинскую премию, сугубо мифологична и к реалиям блокадного ада имеет отношение достаточно условное. Она завершает поэтический путь Тихонова, увы, написавшего еще очень много рифмованных текстов.

В 1943 году Тихонов получил назначение возглавить Союз писателей, переехал в Москву и уже безвозвратно перестал быть поэтом. Душа его остыла. Первое время Тихонов жил в гостинице «Москва»; там же остановился и вызванный в Москву Зощенко, против которого вскоре развернули кампанию в печати. И тогда очередная пассия Зощенко бросилась к Тихонову за помощью. «Стыдно сказать: Николай Семенович насмерть перепугался моей просьбе вступиться за Зощенко, — вспоминала она впоследствии. — За все время совместного пребывания в гостинице он так ни разу и не поднялся к Михаилу Михайловичу»[485]…

Застрельщиком и активистом-исполнителем позорных политических акций Тихонов никогда не был, поскольку не был карьеристом. Он чаще молчал, отделывался пустословием и, как черт ладана, боялся какого-либо разномыслия, сторонясь всего, что могло поссорить его с властью. Его высокие представительские посты не отменили, однако, давнего демократизма, дом его (в Москве Тихонов жил в знаменитом, с легкой руки Трифонова, «Доме на набережной») оставался открытым и небуржуазным. И поток собственноручных приветствий Тихонова по случаю всех революционных праздников после войны, как и прежде, разлетался по домам старых друзей. Как ему удавалось сочетать эту словесную дружественность с холодным равнодушием ко всему на свете — остается загадкой.

Тихонов сочинил немало прозы (не только графоманской), но мемуаров писать не стал — он их рассказывал по радио. Так возникла его последняя работа — «Звуковая книга», осуществленная им с несомненным удовольствием.

Всю жизнь Николай Семенович был неуемным путешественником. Еще до войны он исходил пешком Кавказ и Среднюю Азию:

После войны исполнилась его детская мечта — он увидел сказочные страны Востока, объездил едва ли не весь мир и был счастлив.

Герой соцтруда Николай Тихонов умер на 83 году жизни, и, как и герой соцтруда Константин Федин, торжественно погребен на самом престижном московском Новодевичьем кладбище.

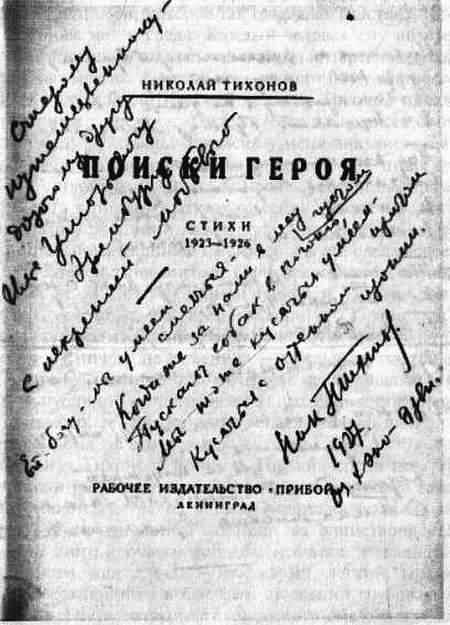

Дарственная надпись Н. С. Тихонова И. Г. Эренбургу на книге: Николай Тихонов. «Поиски героя». Стихи 1923–1926 (Л.: «Прибой», 1927).

«Старому путешественнику — дорогому другу Илье Григорьевичу Эренбургу с искренней любовью.

Ник. Тихонов. 1927. Оз. Хэпо-Ярви»

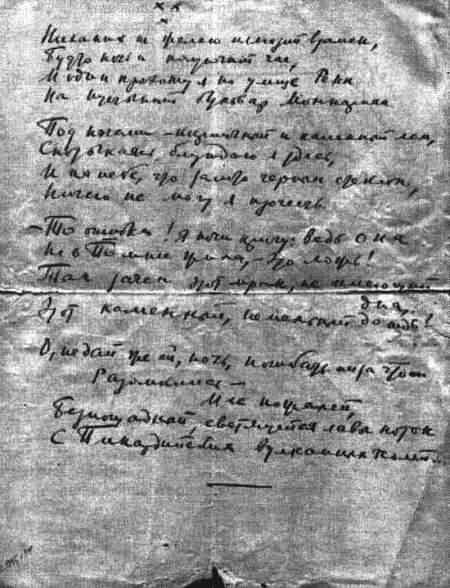

Автограф стихотворения Н. С. Тихонова «Никаких не желаю иллюзий взамен…» (1940), обращенного к Л. М. Козинцевой.

10. Брат-Алхимик Вениамин Зильбер (Каверин) (1902–1989)

Самый молодой из Серапионов Вениамин Александрович Каверин (его настоящая фамилия Зильбер, а псевдоним себе он взял в 1922 году) родился в Пскове в семье потомственного музыканта, капельмейстера военного духового оркестра. Старший брат будущего писателя — Лев — стал впоследствии выдающимся вирусологом, старшая сестра Елена — музыкантом-теоретиком, женой Юрия Николаевича Тынянова, гимназического друга Льва Александровича Зильбера. Круг друзей старшего брата (и особенно Тынянов) оказал огромное влияние на юного Веню, определив фактически его будущую судьбу. В 1912 году он поступил в псковскую гимназию. А в 1918-м переехал в Москву и школу заканчивал там. Поступив на историко-филологический факультет Московского университета, Вениамин Зильбер уже в 1920 году перевелся в Петроградский университет и одновременно поступил в Институт восточных языков.

В Москве он писал стихи, а в Питере перешел на прозу. Его первый рассказ был закончен 3 октября 1920 года и назывался «Одиннадцатая аксиома»[486]. Рассказ написан для объявленного осенью 1920 года конкурса Дома Литераторов и представлен под девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук»; эпиграфом к нему автор взял слова Лобачевского: его гипотезу о существовании множества прямых, проходящих через данную точку параллельно данной прямой (отсюда и название). Рассказ состоит из двух, набранных параллельными колонками, текстов: один — о монахе, сомневающемся в существовании Бога, второй — о студенте, проигрывающем в карты; поначалу несовпадающие, истории постепенно, благодаря нарастающему сюжетному сходству, сливаются в единое повествование о вымышленном авторе рассказов, знакомом их подлинного автора. Уже в этом первом рассказе были характерные для Каверина ясность и расчет, выверенность формы. Лунц сразу заметил в «Одиннадцатой аксиоме» связь с традициями Гофмана[487]… Конкурс состоялся 7 июля 1921 года; рассматривалось 97 рассказов; было присуждено 6 премий. «Одиннадцатая аксиома» получила премию за «странное воображение»[488]. С этим рассказом Каверин и появился у Серапионов: «Меня привел Виктор Шкловский, представив не по имени, а названием моего первого и единственного рассказа — „Одиннадцатая аксиома“, о котором, по-видимому, знали будущие „Серапионовы братья“. Потом он ушел, а я откинулся в угол кровати и стал несколько пренебрежительно, как это и полагается столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все, кроме плотного молодого человека в гимнастерке и солдатских английских ботинках с зелеными обмотками. Это был Всеволод Иванов. Но главными противниками были Федин и юноша, разжигавший „буржуйку“, — Лев Лунц, как я узнал вскоре. Это был спор, не похожий на споры молодых московских поэтов, в которых было что-то случайное, менявшееся от месяца к месяцу. Здесь (это я почувствовал сразу) спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы»[489]. В этом споре Каверин сразу встал на сторону Льва Лунца (они учились в одном Университете, но, судя по воспоминаниям Каверина, еще не были знакомы). Николай Чуковский запомнил юного Каверина таким: «Это был плотный черноволосый малый с выросшими из рукавов руками. Самолюбиво поглядывал он на всех большими глазами и держался не без заносчивости»[490]. Эти свои недостатки Каверин знал и в речи по случаю 8-летия Серапионов, перечисляя грехи братьев, о себе сказал: «Тебя, брат алхимик, обвиняю в нетерпимости, в гордости, в непослушании»[491].

481

К. Чуковский. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 327–328.

482

В. Каверин. Эпилог. С. 264.

483

В марте 1945 года вместе с Эренбургом и Маршаком Тихонов подписал письмо к Берии, прося освободить Заболоцкого (см.: Власть и художественная интеллигенция. М., 1999. С. 534), и это письмо сработало.

484

К. Федин. Собр. соч. Т. 10. М., 1986. С. 130.

485

Вспоминая Михаила Зощенко… Л., 1990. С. 326.

486

Об этом рассказе пишут многие мемуаристы, вспоминающие начало Серапионова Братства (включая самого автора рассказа), но опубликован впервые он лишь в 1998 году («Серапионовы Братья» в собраниях Пушкинского Дома. СПб., 1998. С. 168–170).

487

Там же. С. 166.

488

Конкурс так затянулся, что инфляция съела заранее выделенные премии; Каверин вспоминал: «Я купил на три тысячи шесть ирисок — по пятьсот рублей за ириску. Так или иначе, это был мой первый литературный гонорар, и я помню, с каким весельем души я принес эти ириски Юрию Николаевичу Тынянову и угостил моего учителя и лучшего друга» (Знамя. 1954. № 11. С. 159).

489

В. Каверин. Собеседник. М., 1973. С. 42. Вс. Иванов не мог присутствовать на том собрании: он попал к Серапионам позже Каверина.

490

Н. Чуковский. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 80.

491

В. Каверин. Собеседник. С. 53.