В маразматические годы застоя Вениамин Каверин продолжал много писать и много печататься. Литературная продуктивность его тех лет поразительна — казалось, она не зависит от возраста. Каверин упорно, подчас с жестокими увечьями, прорывался через цензуру. Несколько лет он пробивал появление в «Новом мире» статьи о Серапионах — сильно покалеченная, она все же пробилась через заслоны. Почти вся его художественная и историко-литературная беллетристика тех лет являлась одним из компонентов сопротивления творческой интеллигенции тоталитарной системе. В 1960–1980 годы имя Каверина было — и справедливо — одним из немногих уважаемых в нашей литературе. В те годы не верилось, что Федин, Тихонов, Слонимский начинали вместе с ним.

Каверин подписывал все письма и петиции в защиту безвинных жертв режима и не таил своих литературных филиппик; его знаменитое открытое письмо Федину, касавшееся, в частности, преследования Солженицына, широко распространялось в самиздате (но «тамиздата» Каверин сознательно избегал и публичным диссидентом не стал). Власти негодовали, препятствовали изданию его книг, но публичной хуле не подвергали, а Каверин, в свою очередь, не переходил в противостоянии с ними определенной черты. Не знавший черной зощенковской хандры, непродуктивных сомнений в себе Слонимского, холодного равнодушия Тихонова и разъедавшей душу зависти Федина, Каверин был неисправимым оптимистом. Однако и он в конце концов потерял надежду, что времена, когда можно будет не только писать, но и печатать правду, не за горами. Вениамину Александровичу было уже за 70, когда он начал книгу воспоминаний «Эпилог», — сознательно писал её «в стол», понимая, что до публикации, скорее всего, не доживет. Однако напечатать книгу за рубежом Каверин не считал возможным (дело не только в нем лично; в СССР работали его дети и он не считал возможным губить на корню их научные карьеры). И все-таки — в очередной раз! — судьба улыбнулась ему: началась перестройка, и пусть не сразу, но все же «Эпилог» сдали в набор (это было в конце 1988 года). Правда, увидеть книгу изданной автору не довелось — он умер незадолго до ее выхода в свет.

Как бы ни нападали на эту книгу Каверина родственники задетых в ней персонажей, на какие бы мелкие ошибки автора они ни указывали, «Эпилог» — труд замечательный, свободный от пресса внутреннего цензора, от компромиссов совести, от деформации сознания, откровенно борцовский и откровенно полемический, а потому, может быть, в чем-то и упрощающий те или иные жизненные коллизии. Это бесстрашный рассказ о себе самом, о том, как трудно преодолевать страх и как без этого нельзя остаться человеком, рассказ о дорогих автору людях и о том, как получилось, что иные из его давних друзей напрочь изменили заветам своей литературной молодости.

В «Эпилоге» Каверин пунктирно проходит по дорогам своей жизни и всей своей литературной работы: ему небезразлично, как будут судить о них, когда его не станет; он тщательно обсуждает некоторые свои поступки, которые могли быть неправильно истолкованы (например, рассказывает об опасных допросах в Большом доме в 1941 году и как он понял, что спастись от них можно только уехав из Ленинграда[514]) или, скажем, раздумывая о неизвестных ему мемуарах проницательного Шварца, сам пишет о дурных своих сторонах, которые Шварц легко разгадал[515]. Ощущение, что он ничего не утаивает от читателя, увеличивает доверие к его книге…

С первой встречи у Серапионов Вениамин Каверин и Лев Лунц были вместе во всех дискуссиях. После их первой встречи Судьба определила Лунцу прожить еще 3 года, а Каверину — 68. Эти 68 лет были прожиты достойно.

Дарственная надпись В. А. Каверина Е. Г. Полонской на книге: В. Каверин. «Девять десятых судьбы» (М.; Л. 1926).

«Милому другу Елизавете Григорьевне с серапионовской верностью — от старого приятеля В. Каверина. 28 IX 1926. Ленинград».

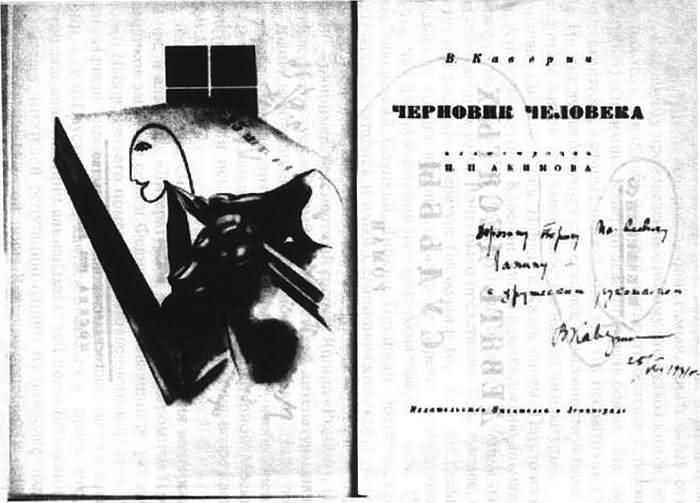

Дарственная надпись В. А. Каверина Б. М. Лапину на книге: В. Каверин. «Черновик человека». Иллюстрации Н. П. Акимова (Л., 1931).

«Дорогому Борису Матвеевичу Лапину — с дружеским рукопожатием. В. Каверин. 25 VIII 1931 г.».

Из первоначального состава Серапионов

11. Брат-Скандалист Виктор Шкловский (1893–1984)

Статью «Серапионовы братья» (1921) Виктор Борисович Шкловский начал так: «Родились в Доме искусств в 1921 году. Всего их двенадцать, из них одна женщина: Елизавета Полонская». Дальше шел перечень, включавший Владимира Познера и Николая Радищева (в 1921 году, естественно, без Николая Тихонова). Пересчитывая Серапионов, Шкловский ошибся (не хватило пальцев): вместо одиннадцати получил двенадцать. Это повлияло на дальнейшие выкладки: «Я мог бы быть тринадцатым. Но я не беллетрист»[516]. Изучение формальных ошибок и оговорок Шкловского — отдельная тема (Груздев ведь тоже не был беллетристом, но Шкловский его в Серапионах числил).

В 1921-м и в начале 1922-го Виктор Шкловский в Серапионово Братство входил. Доказательств много: 1) Как положено настоящему Серапиону, имел прозвище: Брат-Скандалист (в 1929 году Каверин напишет роман «Скандалист или Вечера на Васильевском острове, где Некрылов — Шкловский — главное действующее лицо); 2) Справка журнала „Летопись Дома Литераторов“, где в перечислении сказано: „Членами общества являются также критики и теоретики поэтического языка — И. Груздев и Виктор Шкловский“[517]; 3) Сообщение не со стороны, а от самих Серапионов — в № 2 альманаха „Дом Искусств“ объявлялся состав подготовленного ими альманаха Братства и в нем значилось: статьи В. Шкловского и И. Груздева»[518]; 4) Громкое заявление в полемической статье Льва Лунца «Об идеологии и публицистике»: «Виктор Шкловский — Серапионов брат был и есть»[519]; 5) Константин Федин, внутренне не любивший формалистов (а Шкловский был их признанным вождем), в книге «Горький среди нас» (1944), перечисляя старших товарищей, влиявших на Серапионов, признает: «И, конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя тоже „серапионом“ и действительно бывший одиннадцатым (арифметические ошибки Федину не свойственны — Б.Ф.) и, быть может, даже первым „серапионом“ — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры»[520]; 6) Шкловский выступал на обоих серапионовских вечерах в Доме искусств (19 и 26 октября 1921 года)…

Остановлюсь не потому, что иссяк, а потому, что — хватит.

Конечно, Шкловский — особый Серапион: и Брат, и Учитель. Хотя Учителем он был, возможно, не для всех, но ход его мыслей всех захватывал. Бывавшая на собраниях Серапионов художница Валентина Ходасевич описывает это так: «Шкловский — человек внезапный, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас все больше, волнуется сам, заинтересовывает, захватывает и уже не отпускает вашего внимания… Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю. Я не знаю, как определить, но самый процесс работы его мозга очень ощутим…»[521].

Своим долгом Брата и одновременно Учителя Шкловский считал помогать Серапионам и опекать их, когда Горький уехал; об этом он докладывал Алексею Максимовичу в Берлин: «Живем так себе. Дом искусств дров не заготовил. Пока достал всем три куба, что дальше, не знаю» — затем шел отчет о написанном каждым из Братьев[522]. Но в смысле собственной литпродукции Шкловский считал себя неподсудным никому. В конце 1921 года он наладил выпуск двухнедельного журнала «Петербург» и делал весь журнал сам, значась в нем единственным редактором. Для Серапионов места не жалел. В декабре 1921-го и в январе 1922-го вышло два номера — в них Шкловский напечатал «Варшаву» Слонимского, «Чертовинку» Зощенко, «Ненормальное явление» Лунца, статью Груздева и одно стихотворение Тихонова, которому еще только предстояло Серапионом стать. Художник Милашевский, по-домашнему встречавшийся тогда со Шкловским, вспоминал его: «Энергии — не только мозговой, но и самой обычной, житейской — хоть отбавляй! Не дожидаясь, когда обстоятельства станут более благоприятны, он издавал свои труды за свой собственный счет: бегал по типографиям, договаривался с наборщиками, доставал бумагу. Сам распространял свои издания»[523]. Это все можно отнести и к журналу «Петербург».

514

В «Эпилоге» Каверин пишет, что после его отъезда в городе распространились слухи, что он уехал из трусости, и предупреждает будущих историков: «В письмах блокадных лет могли сохраниться отзвуки этих слухов» (С. 243).

515

Скупость, объясняемая долгой бедностью, самоуверенность, душевная ограниченность (С. 286). Любопытно, что Шварц действительно упоминал их, говоря о Каверине в своих мемуарах, но не это было для него главным в В. А.

516

В. Шкловский. Гамбургский счет. М., 1990. С. 139.

517

Летопись Дома Литераторов. СПб., 1-е ноября 1921: № 1. С. 7.

518

Дом Искусств. Петроград, 1921. № 2. С. 120.

519

Л. Лунц. Вне закона. СПб., 1994. С. 204.

520

К. Федин. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1986. С. 72.

521

Вал. Ходасевич. Портреты словами. М., 1987. С. 126.

522

В. Б. Шкловский. Письма М. Горькому (1917–1923 гг.) / Публикация и комментарий А. Ю. Галушкина. // De visu. 1993. № 1. С. 29. Ниже письма Шкловского Горькому цитируются по этой публикации.

523

В. Милашевский. Вчера, позавчера. Л., 1972. С. 185.