Самые черные послевоенные годы Федин прожил благополучно, хотя в безопасности себя тогда не чувствовал никто. Он преподавал в Литинституте, «служил» в Союзе писателей. В 1950 году Федин помогал Зощенко деньгами, добрым словом (самые опасные для М. М. времена прошли, но его жизнь оставалась еще очень трудной).

Вторая книга трилогии — «Необыкновенное лето» была завершена в 1948-м, а в 1949-м обе части получили Сталинскую премию — это была почти гарантия, что автора тронуть не должны. Федин не спешил с продолжением трилогии, иногда мечтательно думал о завершении книги «Горький среди нас» — остались ненаписанными тридцатые годы[438]…

Третью часть трилогии («Костер») Федин писал почти тридцать лет — вяло и тягостно, публиковал помаленьку (критики — Шкловский в том числе — понятно, пели дифирамбы), но завершить работу не получилось. Начав живописать 1937-й и 1941-й годы, когда это дозволялось, не уложился в срок, пришли иные времена, и темы эти даже в фединском исполнении стали нежелательными…

После смерти Сталина, когда тени каких-либо угроз для Федина навсегда исчезли, захотелось ему пожить спокойно, а значит — в дружбе с не сажающей теперь налево и направо властью. Оказалось, что он так вжился в советскую систему, что и в те короткие годы оттепели, когда многие деятели нашей культуры пытались её либерализовать, укрепив и развив хрущевские антисталинские «прорывы», Федин остался в стороне от этого процесса. Его вполне устраивало, что перестали сажать всех подряд, а на те произведения, которые вызывали недовольство властей, он легко мог раздражиться тоже.

Характерны его записи в дневнике 1954 года после прослушивания Десятой симфонии Шостаковича (Федин любил и посещал симфонические концерты, дружил с Мравинским и Шапориным, помнил Шостаковича еще юным в Питере). Весь пафос этой трагической музыки, воспринимавшейся тогда как впечатляющее изображение страшного мира сталинской тирании, оказался Федину чужд, и бурный восторг зала был ему досаден («Донесет ли слушатель что-нибудь домой из драматической борьбы инструментов, при которой присутствовал? Потому что я так и не решил для себя — что было сильнее продемонстрировано симфонией: власть композитора над некой трагической стихией или неподвластность ему этой стихии?» — итоговое суждение Федина о прослушанном «трагическом нечто»[439]).

Константин Федин был увенчан званием советского классика, депутата Верховного Совета СССР, избран действительным членом Академии наук СССР (1958), первым секретарем Союза писателей (1959), удостоен звания Героя социалистического труда (1967). В ответ на такие лавры требовалось всего лишь не брыкаться (не писать «неправильно» самому и не поддерживать других пишущих «неправильно»)…

Его суетная забота о бессмертии казалась осуществленной.

И вдруг появился никому не известный бывший зек Солженицын, и слух о его повести мгновенно облетел весь мир. Такую славу пережить было свыше сил Федина. И, как только отношение в верхах к Солженицыну переменилось, наш герой, с энтузиазмом поспешил навстречу явным и тайным желаниям Старой площади.

Последние двадцать лет жизни Федина отмечены несмываемым позором. В угоду властям он последовательно предавал друзей и коллег — редколлегию «Литературной Москвы», Пастернака, Твардовского и «Новый мир»; в 1965 году одобрил арест писателей Синявского и Даниэля (Брежнев приехал к нему на дачу «советоваться» по этому вопросу[440]), затем высылку Солженицына… Он уже привык менять свои суждения, если они не совпадали с мнением власти. Скажем, восторженно высказывался о рассказе Яшина «Рычаги» из «Литературной Москвы»[441], а когда узнал, что рассказ этот взбесил Старую площадь, на официальном собрании выступил с вероломной критикой альманаха, поддержав его запрещение[442]. Или: читал в рукописи «Доктора Живаго» и называл роман гениальным, но как только власти потребовали, вписал в текст антипастернаковского заключения самые резкие, самые злобные слова — отрекся и от романа, и от его автора, и, будучи дачным соседом Пастернака, даже не вышел проститься с умершим старым другом…

Писатели прозвали его в последние годы «чучелом орла»…

Разумеется, Федин не стал законченным злодеем: долгая цепь предательств не доставляла ему радости. До конца дней в Серапионовские годовщины он с искренней грустью вспоминал друзей юности, он даже, бывало, помогал им в издательских заботах; со столь же искренним вниманием следил Федин за судьбами своих учеников по Литинституту (среди них был и лучший прозаик 1970-х годов Юрий Трифонов). «Память свободной дружбы в свободной „долитературе“ еще долго занимала маленький краешек в этой истасканной компромиссами холодной душе», — написал Вениамин Каверин в емком и желчном портрете Федина[443]. Пожалуй, он имел право на эту желчь и потому еще, что в январе 1968 года открыто сказал Федину, что он о нем думает: «Писатель, накидывающий петлю на шею другому писателю, — фигура, которая остается в истории литературы, независимо от того, что написал первый, в полной зависимости от того, что написал второй. Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу. Изменить это можно только в том случае, если ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения»[444].

Такого мужества и такого желания у Федина давно уже не было.

Он жил долго. Болел[445]; друзья ушли, оставили его; общаться приходилось с литчиновниками. Нескончаемые официальные почести продолжали еще радовать, но, наверное, он все больше ощущал холод — по существу, жизнь давно уже потеряла краски и смысл.

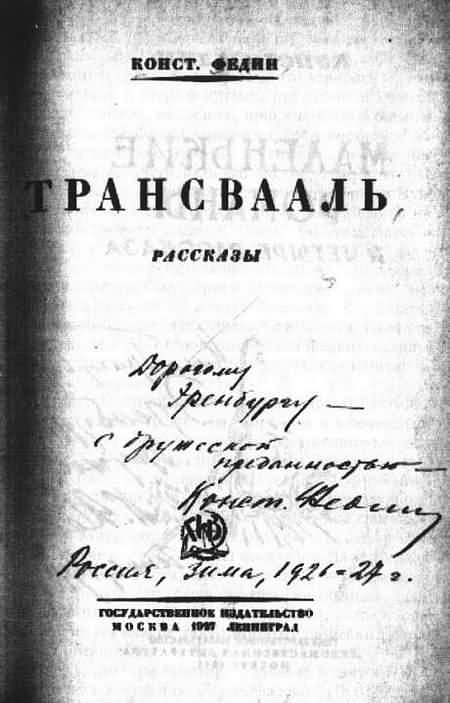

Дарственная надпись К. А. Федина И. Г. Эренбургу на книге: Конст. Федин. «Трансвааль». Рассказы (М.; Л. 1927).

«Дорогому Эренбургу — с дружеской преданностью — Конст. Федин. Россия, зима 1926–27 г.».

Дарственная надпись К. А. Федина И. Г. Эренбургу на книге: Конст. Федин. «Маленькие романы» (М., 1941).

«Илье Григорьевичу Эренбургу — дружески К. Федин. Июнь. 1941».

9. Последний брат Николай Тихонов (1896–1979)

Николай Семенович Тихонов родился в Петербурге в семье парикмахера, учился в Торговой школе, служил писцом в Морском хозуправлении. В детстве прочел массу книг — страсть к приключениям, географии и истории обуяла его очень рано. Так же рано он начал сочинять, и, наверное, остался бы книжным писателем, если бы не война. В 1914 году Тихонов ушел на фронт, служил кавалеристом. «В походах и боях я изъездил всю Прибалтику, был контужен под Хинценбергом, участвовал в большой кавалерийской атаке под Роденпойсом. От того времени у меня осталась походная тетрадь стихов»[446]. Весной 1918 года Тихонов демобилизовался; в том же году в «Ниве» появились его первые рассказы (он показывал их Замятину). Оседлая жизнь была не для Тихонова, и осенью он записался добровольцем в Красную армию. Участие в гражданской войне на стороне красных было для Тихонова, человека не политического, продолжением военной службы, и эти две войны в его стихах не различимы.

Главным учителем Тихонова в поэзии был Гумилев; в русской поэзии Тихонов стал продолжателем гумилевских чеканно-романтических традиций[447].

438

27 марта 1952 г. Федин записывает в дневнике: «Публиковать сейчас воспоминания, хотя бы и более глубокой давности, чем начало 30-х годов, без ущерба для фактов невозможно» (Т. 12. С. 244).

439

К. Федин. Собр. соч. Т. 12. С. 327.

440

В. Каверин. Эпилог. С. 256.

441

К. Чуковский записал в дневнике 21 марта 1957 г.: «Был вчера у Федина. Он с восхищением говорит о рассказе „Рычаги“. „То, что описано в „Рычагах“, происходит во всей стране, — говорит он. — И у нас в Союзе писателей. Когда шло обсуждение моей крамольной книги „Горький среди нас“, особенно неистовствовала Шагинян. Она произнесла громовую речь, а в кулуарах сказала мне: „великолепная книга“. Ну, чем не рычаг!“» (К. Чуковский. Дневник 1930–1969. С. 250).

442

Член редколлегии «Литературной Москвы» М. И. Алигер рассказывала мне: «Наш сборник был органом Московского отделения Союза писателей, и, когда его начали критиковать (если это можно назвать критикой), мы обратились к Федину (он был руководителем Московского отделения). И он сказал, что „Литературная Москва“ — это главная заслуга и удача Московского отделения и он будет повторять эти слова везде. Однако через 1–2 месяца на Пленуме Федин обрушился на нас. Этого удара нельзя было выдержать» (Запись беседы 14 января 1976 г.).

443

В. Каверин. Эпилог. С. 244–257.

444

Там же. С. 438–440.

445

30 мая 1971 г. Шкловский писал внуку: «Узнал, что Федин болен раком прямой кишки. Плохие люди тоже страдают, и все мы умираем, узнав тщету дурных поступков, измен и терпенья к себе». (Вопросы литературы. 2002. № 4. С. 289).

446

Н. Тихонов. Несколько слов о себе. (Н. Тихонов. Стихи. М., 1961. С. 9).

447

Поскольку в сталинское время имя Гумилева упоминать было нельзя, Федин писал о Тихонове: «Он — Денис Давыдов русской поэзии советского времени» (К. Федин. Собр. соч. Т. 10. М., 1986. С. 133).