Слоны поглощают огромное количество растительной пищи, и это заставляет их кочевать по саванне. Время их передвижения по кругу совпадает с периодом роста растений. Благодаря этому в среде их обитания растительный покров не оскудевает. Теперь, однако, передвижение африканских слонов ограничено территорией природных заповедников, как будто весьма обширных, но в действительности крайне недостаточных для того, чтобы вместить увеличивающееся с каждым годом число обитателей. Это очень серьезная проблема еще и потому, что слоны энергично вмешиваются во флору заповедников и превращают лесостепь в полупустыню, а лесную часть саванны в заболоченные районы с большим содержанием влаги. Они вытаптывают кустарники, ломают и обгладывают деревья, и в результате на месте лесистых районов возникает степь с густой травой. Пожары, вспыхивающие в сезоны засух, уничтожают последние остатки деревьев, что приводит к серьезным нарушениям экологического равновесия. Все более сокращается естественная биологическая среда крупных фолифагов, то есть животных, питающихся листьями, — носорогов, жирафов, а травоядные зебры и газели появляются там, где всего лишь двадцать лет назад их не было совсем.

Заповедники представляют собой как бы острова среди бескрайнего моря земледельческих и скотоводческих районов. Единственно, что может спасти последние скопления хоботных от постепенного вымирания из-за недостатка пищи, — это контроль над деторождением. Осуществить его можно лишь путем уничтожения молодых самок, от которых зависит интенсивность воспроизведения рода.

Эти вынужденно жестокие меры по сохранению слонов — слово «сохранение» здесь звучит парадоксом — уже осуществляются. Однако результаты наблюдения с воздуха за заповедниками, особенно Цаво, вызвали тревогу у зоологов. На сухой гористой территории Цаво площадью двадцать тысяч восемьсот квадратных километров поселились слоны, пришедшие из болота Лориан пятьдесят лет назад. Когда был создан заповедник, в его пределах оказалось три тысячи слонов. Вскоре число слонов достигло восьми тысяч — максимум того, что могут прокормить скудные пастбища Цаво. Последние исследования выявили еще более драматическую цифру — пятнадцать тысяч. Даже самому неискушенному путешественнику бросается в глаза, что растительность Цаво находится в плачевном состоянии. Листва акаций не успевает вырасти. Гигантские баобабы, к которым до 1950 года слоны не прикасались, съедены фактически до основания. Многие животные гибнут, раздавленные падающими стволами, из которых их сородичи выели волокнистую мякоть.

Опасность вымирания грозит не только красным слонам. Все фитофаги, травоядные, находящиеся в более или менее благоприятных условиях и охраняемые от своих естественных врагов, размножаются в таком количестве, что корма недостает, и в конце концов они гибнут от голода. Когда это касается оленьков, антилоп, зебр, выход из положения найти очень просто. Достаточно пустить в заповедник лис, львов и леопардов, как равновесие восстанавливается. Но единственный достойный соперник слона — это человек. И получается, что отстрел, который в прежнее время производили ради мяса или наживы, в наши дни должен осуществляться, разумеется под контролем ученых, ради сохранения вида. Так удивительно складываются отношения между человеком и слоном, охотником и жертвой, связанными судьбой, очевидно, до конца своих дней.

Эпоха расцвета в истории слонов относится к тому далекому времени, когда человека еще не существовало. В период плейстоцена различные виды этих гигантских животных населяли территорию Америки, Европы, Азии и Африки.

В те доисторические времена слоны были одинаково хорошо приспособлены для жизни в тропических лесах, прериях и болотах. Относительно недавно, в четвертичный период, они обитали на ледниках Европы. Огромные размеры животных иногда помогали им выжить, а иногда, наоборот, служили причиной их гибели: слишком много травы и листьев нужно им было, чтобы прокормиться. На их численность влияли изменения климата и растительного мира. Когда на земле появился человек, он сыграл немалую роль в истреблении мамонтов и в десять раз сократил количество африканских слонов.

Практически сейчас существует только два вида хоботных: элефас наксимус, или азиатский слон, и локсодонта африкана, герой нашего рассказа. Он представлен в Африке двумя типами: слон саванны (локсодонта африкана африкана) и слон лесной (локсодонта африкана циклотис). Слон лесной несколько меньше ростом, у него круглые уши и более прямые и тонкие бивни. Он обитает в тропических лесах Западной Африки.

Самый развитой и наиболее необходимый для слона орган — хобот. По сути дела, хобот представляет собой удлинившиеся и сросшиеся нос и верхнюю губу слона. Он выполняет самые удивительные и разнообразные функции. Это и ловкая рука, которая может подбирать с земли самые хрупкие и крошечные предметы без ущерба для них; и мощный топор, способный валить деревья; и булава, готовая обрушиться на врага; и прибор для обнаружения воды; и инструмент для выкапывания артезианских колодцев; и насос; в довершение всего это нос, подвижный, как телескоп, и наделенный весьма тонким чутьем.

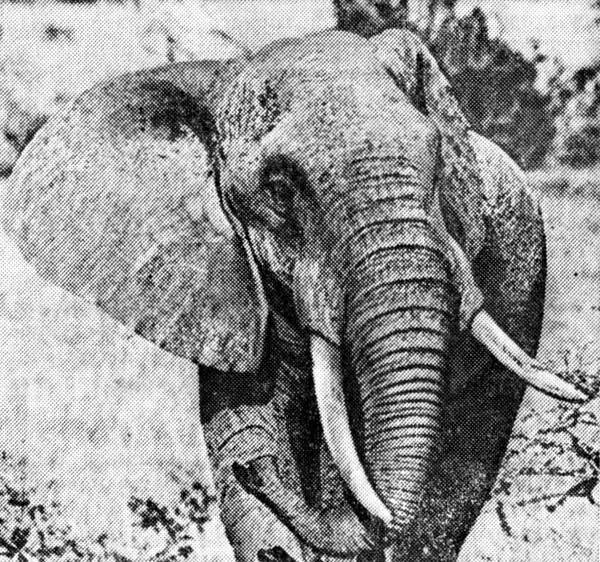

Знаменитые бивни слона вовсе не клыки, как считают многие, а видоизмененные верхние резцы. Слон пользуется бивнями не только для того, чтобы сокрушать врагов. Один бивень (правый или левый, слоны бывают «левшами») служит животному для того, чтобы раскапывать землю в поисках луковиц и корней, раскачивать и валить деревья, скрести камни в поисках соли, помогать сородичам, когда те уже не в состоянии обслуживать себя.

Бивни взрослого самца обычно весят от двадцати трех до сорока пяти килограммов каждый. Бивни же слоних редко превышают десять килограммов. Попадаются самцы с гигантскими бивнями. Самый крупный бивень, который доводилось видеть человеку, достигает в длину трех метров шестидесяти сантиметров и весит сто шесть килограммов. Слоновая кость из африканской саванны ценится наиболее высоко и всегда служила и служит предметом вожделения для торговцев этим драгоценным товаром.

Еще одна живописная деталь в анатомии африканского слона — огромные уши. Удивительная величина их не случайна: на них лежит функция охлаждения гигантского организма животного. Уши слона пронизаны густой сетью кровеносных сосудов, в которых нагретая кровь, поступающая из организма, отдает свое тепло в наружный воздух и возвращается в систему кровообращения холоднее на несколько градусов. Именно поэтому слон все время обмахивается ушами.

Оснащенный таким универсальным органом, как хобот, столь грозным оружием, как бивни, таким великолепным охлаждающим устройством, как уши-рефрижераторы, слон кажется неуязвимым при любых обстоятельствах и в любой обстановке. Но у этих гигантов есть своя ахиллесова пята — рот.

По данным биологов, для поддержания жизни животного весом в шесть тонн необходимо ежедневно около трехсот килограммов корма. Три центнера грубых, волокнистых растений слону приходится тщательно пережевывать. Знаменитые гигантозавры вторичного периода не испытывали этой трудности. Их окружала мягкая, сочная растительность, пережевывание которой не требовало больших усилий. Великаны морей — киты совсем не знают забот в этом отношении: стоит им раскрыть пасть, как в нее вливается питательный бульон в виде планктона. Слоны же питаются жесткой травой, колючими кустами, ветками деревьев, корнями и луковицами растений, корой и древесиной. Им необходим первосортный перемалывающий аппарат.

Природа разрешила эту проблему, снабдив слонов двумя жерновами. По обеим сторонам нижней и верхней челюстей у слона имеется по огромному коренному зубу, который почти непрерывно находится в действии. Когда коренной зуб слона снашивается, на его месте вырастает новый и в свою очередь работает на износ. На смену ему приходит третий зуб, последний. Животное, лишившееся зубов, вынуждено искать более мягкую растительность — у рек и болот. Но и тогда слон не в состоянии пережевать количество пищи, необходимое ему для поддержания жизни, мало-помалу его организм слабеет и животное гибнет.