Мы торопливо спускались в ложок, откуда всё яснее доносился лай собак. Тёмные тучи ползли низко над горами и уже задевали вершины. В воздухе пахло сыростью, но вокруг было удивительно тихо.

Вот и еловая поросль, которая хорошо была видна ещё с увала, и если бы не она, мы увидели бы медведя. Судя по лаю собак, он был не более, как в двухстах метрах от нас.

Мы быстро перебежали на правый борт ложка и, прикрываясь еловой чащей, стали скрадывать зверя. Сердце взволнованно билось, руки от нервного напряжения ослабли, и только ноги не знали усталости.

Наконец, мы совсем близко. Лай собак, рёв зверя — всё это смешивалось в один гвалт и разносилось по тайге. Идущий впереди Прокопий вдруг остановился и, подавшись вправо, выглянул из-за небольшой ёлочки, затем не торопясь, осторожно пропустил вперёд свои сошки и ткнул их широко расставленными концами в землю.

«Сейчас умрёшь…» — подумал я о медведе, наблюдая за Прокопием.

А в это время откуда-то налетел ветерок и От нас перемахнул на медведя. Мгновенно оборвался лай, и сейчас же раздался треск. Ни я, ни Прокопий выстрелить не успели. Зверь, вместе с собаками, ломая чащу, удирал вниз по ложку, направляясь к Кизыру. Как было обидно!

Всего две-три секунды — и мы бы рассчитались с ним за жизнь Чалки.

Минуты напряжения сразу оборвались. Мы вышли из ельника и направились к маленькой поляне, где Черня и Лёвка только что держали зверя. Ветер усиливался. Зашумела тайга. Чёрные тучи грозили разразиться снегопадом.

У поляны мы задержались. Лай чуть слышался и уже терялся где-то далеко в лощине. Вокруг нас всё было изломано, помято и обрызгано кровью. У края поляны, где собаки держали медведя, была большая муравьиная куча; зверь, видимо, отбиваясь от собак, разбросал её по всей поляне, и теперь изумлённые муравьи метались в панике.

А ветер усиливался, и скоро в воздухе закружились белые пушинки снега. Не задерживаясь на поляне, мы разыскали след зверя и пустились вдогонку. Лая уже не было слышно. Удирая, медведь отчётливо печатал лапами сырую землю, ломал сучья, выворачивал колодник, а когда на пути попадались ему высокие заломы, он уже не перепрыгивал через них, а переползал, и тогда собаки брали его за зад, тащили обратно, вырывая клочья шерсти. Зверь нигде не задержался; видимо, запах человека и страх перед расплатой были настолько велики, что ему было не до собак; не щадя последних сил, он бежал по тайге.

Прошло ещё немного времени, и снег повалил хлопьями. Он покрыл валежник и упрятал под собой следы собак и зверя. Мы остановились. Итти дальше не имело смысла, не было надежды на то, что погода скоро «передурит». После коротких переговоров, решили возвратиться в лагерь, по пути мы поднялись на верх хребта и долго прислушивались к ветру, надеясь уловить в нём лай собак. А снег валил и валил. Наша лёгкая одежда промокла. Стало холодно. Ни горизонта, ни ближних возвышенностей не было видно, всё пряталось за мутной сеткой падающего снега. Как ни прислушивались мы к ветру, но, кроме треска падающих деревьев да стона старых пихт, ничего не могли уловить. Так, потеряв надежду, мы спустились к Кизыру.

На стоянке мы никого не застали; где был костёр, теперь лежала куча тёплой золы, сиротливо стояли колья от палаток, а остальные следы нашего пребывания были уже упрятаны под снегом. Товарищи успели свернуть лагерь и уйти вверх по Кизыру до реки Таски. Там предполагали провести несколько дней, в том числе и первомайские праздники. Наш повар Алексей не забыл оставить нам завтрак. Мы наскоро поели и пошли проложенной тропой.

На месте будущего лагеря ещё не было ни палаток, ни костра, весь груз лежал на берегу. Но люди уже суетились за устройством бивуака. Я вышел на возвышенность, чтобы осмотреться.

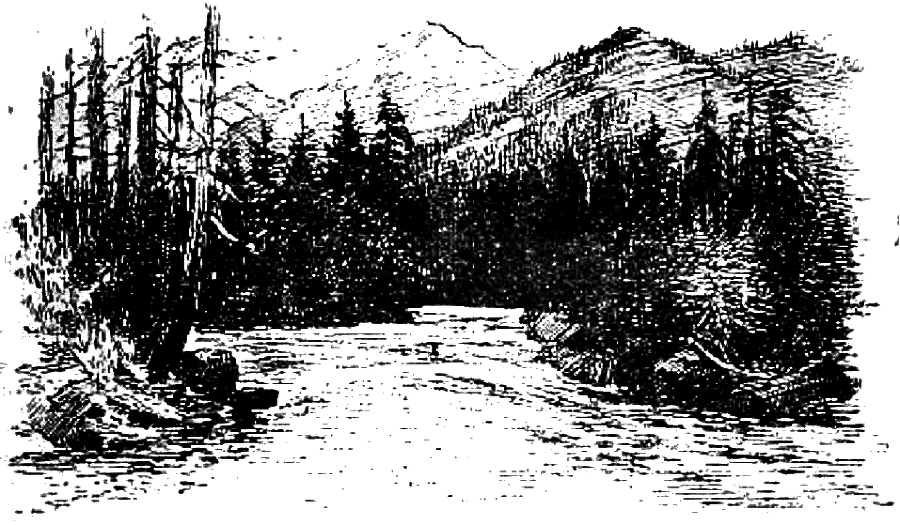

На юг от реки Таски виднелись снежные громады кольца Козя, зубчатые гребни которого ушли далеко на восток. Там они не обрываются, а образуют новые, более мощные вершины, от которых во все стороны отходят, изрезанные складками отроги. Видневшиеся горы были покрыты белизной недавно выпавшего снега и только по многочисленным циркам, окаймлённым синеватыми скалами, лежали косые тени вечернего солнца.

Выше реки Таски теперь хорошо обозначалась долина Кизыра. Низкий горизонт, что виднелся из предыдущего лагеря, остался позади. С востока и юга нас окружали торы, а с севера к реке подошёл стеной мёртвый лес, он заслонил собой видимость и на запад. Глаза невольно смотрели вперёд, на освещённую солнцем долину. В её полуовале далеко виднелись вершины неизвестных гор, там начинался тот заснеженный горизонт, который, уходя вправо, тянулся непрерывным хребтом до самого гольца Козя.

Как хороши были горы в своём зимнем наряде, какими величественными казались их вершины на фоне тёмноголубого неба! Сжатые гребни хребтов, круто спадающие в долины Кизыра, были изрезаны глубокими лощинами: в них-то и зарождаются те бесчисленные ручейки, которые летом шумом своим пугают даже зверей.

Снежную полосу гор, образующих горизонт, снизу опоясывал неширокой лентой кедровый лес. При вечернем освещении густо растущие кедры окрашивали эту ленту в тёмнозелёный цвет. Ещё ниже, покрывая долину, лежала мёртвая тайга, и только у самого берега Кизыра я видел тополи, ели, кустарник, да по прибрежным возвышенностям иногда попадались одинокие берёзки.

Когда я спустился к реке, солнце, прячась за горизонтом, убирало с гор свои последние лучи. Из глубоких ущелий и цирков выползала темнота и, обнимая горы, всё больше и больше захватывала пространство.

В лагере царил беспорядок: складывали груз, таскали дрова, чистили поляну, ставили палатки.

Не успел я ещё осмотреться, как из леса, нашим следом, выскочили собаки. Увидев нас, вдруг остановились и, поджав хвосты, виновато смотрели в нашу сторону. Я окликнул их. Лёвка и Черня переглянулись, будто спрашивая друг у друга: итти, или нет? но с места не сдвинулись.

— Что-то нашкодили! — сказал Днепровский, подзывая их, но те продолжали стоять.

Поведение собак было, действительно, странным. Когда мы стали подходить к ним, Лёвка, согнувшись в дугу и семеня ногами, между которыми путался хвост, стал прятаться за колодником, а Черня, будучи по характеру более ласковым и мягким кобелем, упав на спину и подняв кверху лапы, только что не говорил: «Братцы, не бейте меня, хотя я и виноват!..»

Мы подошли к нему, он, будто стыдясь, закрыл глаза и, только изредка чуть-чуть приоткрывая правый, следил за нашими движениями.

По наследству от матери он носил на груди белый галстук. Днепровский сразу заметил на нём следы крови.

— Так задушили медведя? — обращаясь к Черне, радостно воскликнул он.

Умное животное по тону уловило прощение. Черня сейчас же встал, но продолжал вопросительно смотреть в лицо Прокопия. Только теперь мы заметили у собак раздутые бока и засаленные морды. Днепровский быстро отстегнул кожаный ремень и не успел замахнуться им, а уж Черня снова лежал на спине и, приподняв лапы, отмахивался ими. А Лёвка, увидев расправу над приятелем, вдруг вырвал из-под ног хвост и, закинув его на спину, бросился наутек, но через несколько прыжков остановился.

— Кто сало ел? — держа над Черней ремень, допытывался Днепровский.

Собака, пряча голову, визжала и ёрзала у ног охотника.

— Ну, Черня, на первый раз тебе это пройдёт, но, помни, сдеру шкуру… А ты, — обращаясь к Лёвке, кричал он, — придёшь, я тебе покажу! Негодный пёс!.. Всё-таки они доконали косолапого, — уже спокойно сказал Прокопий, повернувшись ко мне.

Мы понимали, что отучить Лёвку сдирать сало с убитого зверя было невозможно. Ради этого он готов был насмерть драться с медведем, лезть на рога лося, днями гоняться за диким оленем. Сколько было обиды, если убьёшь жирного зверя да забудешь накормить его салом, — сутками в лагерь не приходит, в глаза не смотрит. А теперь Лёвка научил этому и Черню.