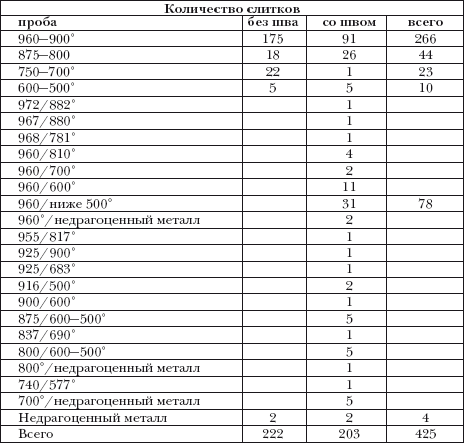

Результаты пробирования позволяют сформулировать несколько-существенных выводов. Во-первых, из 425 слитков рассматриваемого типа только 73 обнаруживают разницу в качестве серебра нижней и верхней отливок. Во-вторых, 222 слитка изготовлены техникой монолитного литья. В-третьих, из 203 слитков двойного литья 125 выполнены таким образом, что верхняя и нижняя отливки не различаются по качеству использованного в них металла. В-четвертых, бросается в глаза бессистемность понижения содержания серебра в слитке, выражающаяся как в разных сочетаниях пробы обеих отливок в слитках со швом, так и в разнопробности тех слитков, которые изготовлены монолитно или же двумя отливками одного и того же качества. Все это возвращает мысль М. П. Сотниковой к предположению о преднамеренной фальсификации и о единстве весовой и счетной норм новгородского рубля.

Заранее скажу, что таблица могла бы стать более интересной, если бы автором были представлены материалы по содержанию серебра в каждом слитке, которые можно было бы получить при фиксации веса слитка и пропорционального соотношения объемов отливок в каждом случае. Делу не повредило бы и указание на вид использованного при пробировании слитка (целый или полтина), а также на наличие или отсутствие на нем клейм. Но, поскольку таких данных не приведено, будем благодарны М. П. Сотниковой и за то, что она сочла нужным опубликовать.

Результаты двойного (сверху и снизу) пробирования серебряных слитков XIV–XV вв.

М. П. Сотникова называет полученный результат «неожиданным», а практику изготовления двухслойных слитков из серебра одного качества «загадочной». Добавлю к этому бесспорный вывод автора о том, что «монолитье, выявленное пробированием практически на половине исследованных слитков, прослеживается по крайней мере до начала XV в., так как среди клейменых полтин встречаются экземпляры и без шва (Студенец, Казачья слобода, Средне-Ахтубинское)»; «таким образом, в XIV–XV вв. изготавливали как монолитные, так и двухслойные слитки одного и того же типа»; «следовательно, не подтверждается предположение

В. Л. Янина о двойном литье всех горбатых слитков с целью их качественного изменения для создания новой денежной единицы, эквивалентной 170 г чистого серебра»[591].

Действительно, не подтверждается. Однако представленные М. П. Сотниковой материалы выявляют принципиальную разницу в характере пробированных слитков, которая остается «неожиданной» и «загадочной» только в свете ее собственной концепции (или вообще отсутствия таковой). Мне представляется, что М. П. Сотникова находится во власти двух изобретенных ею самой постулатов. Вопреки прямым показаниям источников, исследовательница не видит разницы между новгородским и низовским рублем. Она считает, что все горбатые слитки имеют только новгородское происхождение и никогда не изготовлялись в других центрах Руси.

Вообразим себе на минуту, что, например, Ивану Калите, Дмитрию Донскому или Владимиру Храброму потребовалось превратить в слитки какое-то количество серебряной утвари или лома для совершения крупных платежей. По М. П. Сотниковой, они отправляли это серебро в Новгород, не имея почему-то возможности осуществить такую плавку на месте, а если учесть отрицаемое М. П. Сотниковой различие низовского и новгородского рублей, то и получали из Новгорода слитки «новгородского веса». Соображение об исключительно новгородском изготовлении горбатых слитков М. П. Сотникова основывает прежде всего на мнении о том, что «все серебро, имевшееся на Руси в рассматриваемый период, получалось путями внешней торговли с Западной Европой через Новгород»[592]. Однако сама исследовательница показала, что при литье слитков порой угорало до четверти, трети и даже до половины исходного металла[593], что говорит об использовании для их литья и низкопробного биллона. Не могу представить себе импорт в Новгород западноевропейского серебра в такой форме.

Если в XIV–XV вв. существуют две разновидности рубля – низовская (тождественная старой гривне серебра весом около 200 г) и новгородская (около 175 г) и если не существует технических препятствий для литья этих разновидностей на месте их преимущественного употребления[594], логично предположить, что монолитный и двухслойный слитки выражают соответственно обе эти формы, а монолитный слиток, в частности, является низовским рублем, сохраняющим традиционное содержание серебра. Его норма в дальнейшем остается основой монетной стопы XVI–XVII вв., именуясь «скаловой гривенкой», а судя по Уставу князя Всеволода (он известен по спискам XV–XVII вв.), и «рублевой гривенкой», что, по-видимому, ввело в заблуждение автора «Памяти, как торговали доселе новгородцы», записавшего: «а гривна серебра рубль»; гривна серебра действительно равнялась рублю XIV в., но не новгородскому, а московскому.

На это возможно выставить два возражения. Во-первых, трудность различения монолитных и двухслойных слитков. Думаю, что это преувеличенная трудность: различают же их нумизматы только по внешнему виду! Во-вторых, на таблице пробирования выделяются группы монолитных слитков с пониженным качеством металла. Однако низовской рубль не оставался неизменным. Если исходная норма московских монет Дмитрия Донского составляла 200-ю часть практической величины низовского рубля в 202 г, то при Василии Дмитриевиче существовали и нормы монетного чекана около 0,9 г и около 0,76 г, что говорит об эволюции счетного рубля к 180 г и к 150 г. Между тем пересчет содержания серебра 960° в слитках 875–800° и в слитках 750–700° дает именно эти величины.

Что касается двухслойных слитков, в которых я вижу новгородские рубли, то выравнивание традиционного веса слитков со счетным рублем весом около 175 г могло достигаться тремя путями – разнокачественностью отливок, понижением веса слитка и ухудшением качества металла при однородности отливок. Возможность первого пути демонстрировалась и прежде. Третий путь очевиден для двухслойных слитков пониженной пробы: слиток традиционного веса (около 200 г), как показывает элементарный расчет, содержит 175 г серебра 960° при общей пробе 830°. Второй путь здесь не так очевиден, поскольку мы не располагаем весовыми данными о 91 слитке двойного литья с однородными отливками 960–900°. Замечу только, что при пробе около 900° такой слиток, содержа 175 г серебра, должен весить около 190 г. Именно такой вес демонстрирует большинство полтин: поскольку их средний вес, по Н. П. Бауеру, равен 95,46 г[595], удвоение дает 191 г.

Думаю, что изложенные здесь соображения открывают новую возможность осмысления клейм на слитках, тайна которых до сих пор остается неразгаданной. Их назначение было бы бессмысленным, если бы у маркировщиков существовало пропагандируемое М. П. Сотниковой убеждение в официальной равноценности всех обращавшихся слитков одинакового веса. Напротив, разнообразие качественных вариантов должно было потребовать специальной маркировки, и путь к исследованию этой проблемы лежит через классификацию клейм, ориентированную на действительную ценность каждого конкретного слитка.

Коснусь еще одного упрека, предъявленного мне М. П. Сотниковой, – пренебрежения тем обстоятельством, что слитки якобы ходили «в отвес»[596]. Но «отвес» возможен лишь при наличии разновесного, однако однородного по качеству материала. О каком же «отвесе» может идти речь, если сама М. П. Сотникова продемонстрировала предельную разнокачественность слитков! Скрыть такую разнокачественность не смог бы ни один фальсификатор, поскольку слитки уже с 80-х годов XIV в. служили сырьем для производства высококачественной монеты в Низовской земле.

591

Сотникова М. П. Снова о новгородском рубле-слитке XIII–XV вв. C. 93, 96.

592

Сотникова М. П. Эпиграфика серебряных платежных слитков Великого Новгорода XII–XV вв. С. 47.

593

Там же. С. 79–91.

594

См., напр., в духовной князя Владимира Андреевича (около 1401–1402 гг.): «А жоне своей, княгине Олене, дал семь свою треть тамги московские, и восмьчее, и гостиное, и весчее, пудовое, и пересуд, и серебряное литье, и вся пошлины московские» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 46, № 17).

595

Bauer N. Die Silber– und Goldbarren… S. 85.

596

Сотникова М. П. Снова о новгородском рубле-слитке XIII–XV вв. С. 96.