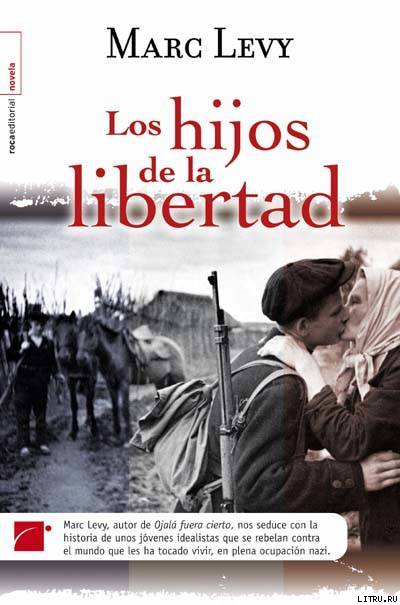

Marc Levy

Los hijos de la libertad

Traducción de Julia Alquézar

Título original: Les enfants de la liberté

Primera edición: junio de 2008

«Me gusta el verbo "resistir". Resistir a lo que nos aprisiona, a los prejuicios, a los juicios precipitados, a las ganas de juzgar, a todo lo que es malvado en nosotros y que sólo quiere expresarse, a las ganas de abandonar, a la necesidad de quejarse, a la necesidad de hablar de uno mismo en detrimento del otro, a las modas, a las ambiciones malsanas, al desconcierto ambiente. Resistir, y… sonreír.»

Emma Dancourt

Para mi padre,

para su hermano Claude,

y para todos los hijos de la libertad.

Para mi hijo,

y para ti, amor mío.

Mañana te querré, hoy todavía no te conozco. Empecé a bajar la escalera del viejo inmueble en el que vivía, con el paso un poco apresurado, lo confieso. En la planta baja, con la mano apoyada en la barandilla, noté el olor de la cera de abeja que la portera aplicaba metódicamente hasta la esquina del segundo rellano los lunes, y, hasta los últimos pisos, los jueves. A pesar de la luz dorada que bañaba las fachadas, el pasillo estaba húmedo por la lluvia de las primeras horas de la mañana. Aún no sabía nada sobre esos pasos ligeros, lo ignoraba todo de ti, que me ibas a ofrecer, algún día, el regalo seguramente más bello que la vida puede hacer a un hombre.

Entré en el pequeño café de la Rue Saint-Paul, todavía tenía algo de tiempo. En la barra éramos tres, unos pocos afortunados con tiempo esa mañana de primavera. Después, entró mi padre con las manos a la espalda; se apoyó en la barra sin llamar mi atención, con el toque de elegancia que lo caracterizaba. Pidió un café cargado y pude ver la sonrisa que disimulaba con dificultad. Me indicó con un golpe en la barra que la sala estaba tranquila, y que podía acercarme por fin. Al rozar su abrigo, noté su fuerza y el peso de la tristeza que hundía sus hombros. Me preguntó si seguía estando seguro. Yo no estaba seguro de nada, pero asentí. Entonces, empujó su taza muy discretamente; debajo del platillo había un billete de cincuenta francos. Me negué, pero apretó las mandíbulas con fuerza y farfulló que no podía hacerse la guerra con el estómago vacío.

Cogí el billete y por su mirada comprendí que ahora tenía que irme. Me puse la gorra, abrí la puerta del café y salí a la calle.

Cuando pasé por delante del escaparate, miré de reojo a mi padre, que seguía dentro del bar; me dedicó una última sonrisa y aprovechó también para señalarme que llevaba mal puesto el cuello.

En sus ojos había una urgencia que me llevaría años entender, pero, en aquel momento, me limité a cerrar los míos y a pensar en él y en la expresión de su rostro, que procuré grabar en mi memoria. Sé que mi padre estaba triste por mi partida, imagino que presentía que no volveríamos a vernos. No temía su muerte, sino la mía.

Ahora vuelvo a pensar en aquel momento en el Café des Tourneurs. Debe de necesitarse mucho valor para mandar a un hijo a una muerte segura, mientras uno se toma un café con achicoria justo a su lado, callarse y no decir «vete a casa inmediatamente y ponte a hacer los deberes».

Un año antes, mi madre se había ido a buscar nuestras estrellas amarillas a la comisaría. Para nosotros, era la señal del exilio y de que partíamos hacia Toulouse. Mi padre era sastre, y jamás cosería esa porquería sobre tela alguna.

Estamos a 21 de marzo de 1943, tengo dieciocho años, me he subido al tranvía y me dirijo a una estación que no figura en ningún mapa; voy a unirme a la Resistencia armada.

Hace diez minutos todavía me llamaba Raymond, en cuanto me he bajado de la línea 12 he pasado a llamarme Jeannot, alguien sin identidad. En aquel dulce momento del día, mucha gente de mi mundo no sabe lo que le va a pasar. Papá y mamá ignoran que, muy pronto, se les tatuará un número en el brazo; mamá no sabe que en un andén de estación la van a separar de aquel hombre al que quiere casi más que a nosotros.

Yo tampoco sé que, diez años más tarde, reconoceré en un montón de pares de gafas de cinco metros de altura, en el Museo de Auschwitz, la montura que mi padre se había guardado en el bolsillo de su chaqueta la última vez que lo vi en el Café des Tourneurs. Mi hermano pequeño, Claude, no sabe que voy a ir a buscarlo muy pronto y que, si no hubiera aceptado mi propuesta, no nos habríamos tenido el uno al otro para superar esos años y ninguno habría sobrevivido. Mis siete camaradas, Jacques, Boris, Rosine, Ernest, François, Marius y Enzo, no saben que morirán gritando «Viva Francia», casi todos con acento extranjero.

Mis ideas están confusas, y las palabras se me amontonan en la cabeza, pero, a partir de ese lunes al mediodía y durante dos años, el miedo marcará el ritmo al que mi corazón latirá; tuve miedo durante dos años, a veces todavía me despierto de noche con esa maldita sensación. Pero tú duermes a mi lado, mi amor, aunque yo todavía no lo sé. Así pues, aquí presento un pequeño retazo de la historia de Charles, Claude, Alonso, Catherine, Sophie, Rosine, Marc, Émile y Robert, mis compañeros españoles, italianos, polacos, húngaros y rumanos: los hijos de la libertad.

PRIMERA PARTE

Capítulo 1

Tienes que comprender el contexto en el que vivimos; el contexto es importante, por ejemplo, para una frase. Fuera de él, a menudo, su significado cambia, y en los años venideros, se sacarán muchas frases de contexto para hacer juicios parciales y condenar más fácilmente. Es una costumbre que no se perderá.

Durante los primeros días de septiembre, los ejércitos de Hitler habían invadido Polonia, Francia había entrado en la guerra y nadie, en lugar alguno, dudaba de que nuestras tropas consiguieran vencer al enemigo en las fronteras. Bélgica había quedado devastada al paso de las divisiones de los blindados alemanes, y, en pocas semanas, cien mil de nuestros soldados morirían en los campos de batalla del norte y del Somme.

Se nombró al mariscal Pétain jefe de gobierno; a los dos días, un general que se negaba a aceptar la derrota lanzaba una llamada a la resistencia desde Londres. Pétain prefirió firmar la rendición de todas nuestras esperanzas: así de rápido perdimos la guerra. Cuando juró fidelidad a la Alemania nazi, el mariscal Pétain marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia de Francia. Se abolió la república en favor de lo que, a partir de ahora, se llamaría el Estado francés. Se trazó una línea horizontal sobre el mapa y la nación quedó separada en dos zonas: una, al norte, ocupada, y otra, al sur, supuestamente libre, aunque de manera muy relativa. Todos los días aparecía un lote de decretos que condenaban a la precariedad a dos millones de hombres, de mujeres y de niños extranjeros que vivían en Francia, y que estaban, a partir de ahora, desprovistos de sus derechos: no podían ejercer su profesión, ni ir a la escuela, ni circular libremente, y pronto, muy pronto, se les privaría del derecho de existir, simplemente.

Sin embargo, la nación, ahora amnésica, había necesitado fervientemente a estos extranjeros que provenían de Polonia, de Rumanía, de Hungría, y a los refugiados españoles o italianos, pues se había tenido que repoblar un país que, veinticinco años atrás, había perdido a un millón y medio de hombres, muertos en las trincheras de la Gran Guerra. Extranjeros, ésa era la condición de casi todos mis compañeros, y todos habían sufrido la represión y las exacciones perpetradas en su país años antes. Los demócratas alemanes sabían quién era Hitler, los combatientes de la guerra civil española conocían la dictadura de Franco, y los italianos, el fascismo de Mussolini. Habían sido los primeros testigos de los odios, de la intolerancia y de la pandemia que había infectado Europa, con su terrible cortejo de muertos y miseria. Todos sabían ya que la derrota sólo era el principio, lo peor estaba todavía por llegar. Pero ¿quién estaba dispuesto a prestar atención a los portadores de malas noticias? En la actualidad, Francia ya no los necesitaba, y los exiliados que venían del este o del sur eran detenidos e internados en los campos.