Возникновение Д. г. связано с именами Л. Эйлера и Г. Монжа. Ими к концу 18 в. были получены важные факты теории поверхностей. Значительный вклад в развитие Д. г. сделан в начале 19 в. К. Гауссом, который ввёл обе основные квадратичные формы. Им же была доказана теорема об инвариантности полной кривизны относительно изометрических преобразований. Фактически им были заложены основы внутренней геометрии поверхностей. Построение основ классической теории поверхностей было завершено в середине 19 в. основателем московской геометрической школы К. М. Петерсоном. В середине и во 2-й половине 19 в. много глубоких и общих результатов по классической теории поверхностей было получено Ф. Миндингом, Ж. Лиувиллем, Э. Бельтрами, Ж. Г. Дарбу, Л. Бианки. Ряд замечательных результатов по классической Д. г. был получен русскими учёными Д. Ф. Егоровым, Н. Н. Лузиным, С. П. Финиковым и др.

Развитие др. направлений в Д. г. связано с именами Б. Римана, Г. Ламе, Ф. Клейна, Г. Вейля, Э. Картана.

В СССР разрабатывались различные направления Д. г.; наибольшие успехи относятся к области проблем «в целом» (А. Д. Александров, А. В. Погорелов и др.).

Лит.: Монж Г., Приложение анализа к геометрии, пер. с франц., М. — Л., 1936; Стройк Д. Дж., Очерк истории дифференциальной геометрии до XX столетия, пер. с англ., М. — Л., 1941; Погорелов А. В., Дифференциальная геометрия, 5 изд., М., 1969; Рашевский П. К., Курс дифференциальной геометрии, 3 изд., М., 1950; Бляшке В., Введение в дифференциальную геометрию, пер. с нем., М., 1957; Рашевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, 2 изд., М., 1964; Александров А. Д., Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей, М. — Л., 1948; Погорелов А. В., Внешняя геометрия выпуклых поверхностей, М., 1969.

Э. Г. Позняк.

Рис. 6 к ст. Дифференциальная геометрия.

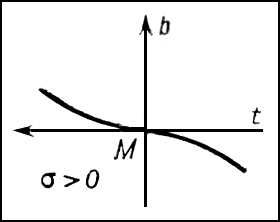

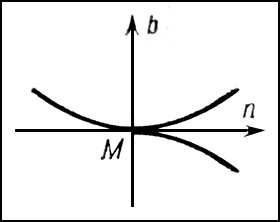

Рис. 7 к ст. Дифференциальная геометрия.

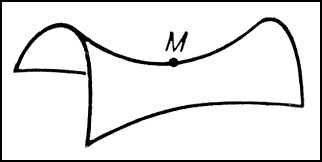

Рис. 8 к ст. Дифференциальная геометрия.

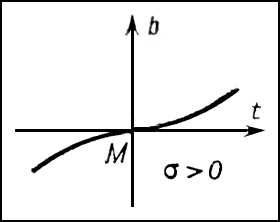

Рис. 5 к ст. Дифференциальная геометрия.

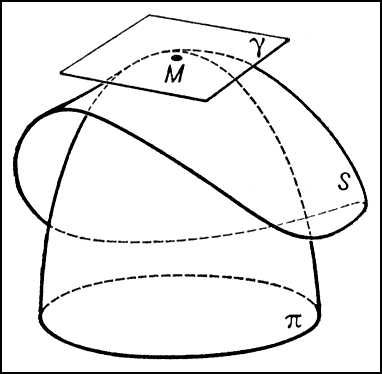

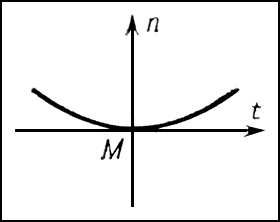

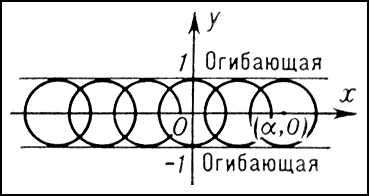

Рис. 4 к ст. Дифференциальная геометрия.

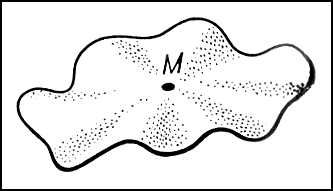

Рис. 3 к ст. Дифференциальная геометрия.

Рис. 9 к ст. Дифференциальная геометрия.

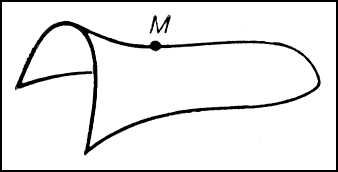

Рис. 2 к ст. Дифференциальная геометрия.

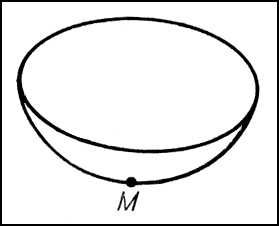

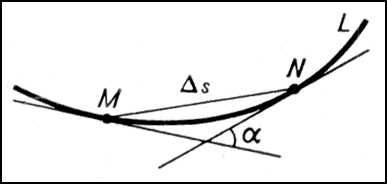

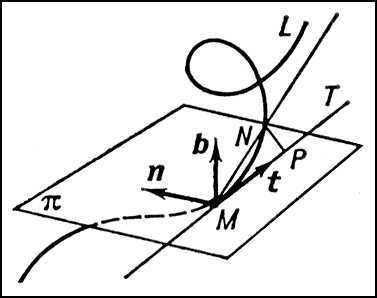

Рис. 1 к ст. Дифференциальная геометрия.

Рис. 10 к ст. Дифференциальная геометрия.

Рис. 11 к ст. Дифференциальная геометрия.

Рис. 12 к ст. Дифференциальная геометрия.

Дифференциальная психология

Дифференциа'льная психоло'гия, отрасль психологии, изучающая индивидуальные различия между людьми. Предпосылкой возникновения Д. п. на рубеже 19 и 20 вв. явилось введение в психологию эксперимента, а также генетических и математических методов. Пионером разработки Д. п. был Ф. Гальтон (Великобритания), который изобрёл ряд приёмов и приборов для изучения индивидуальных различий. В. Штерн (Германия) ввёл самый термин «Д. п.» (1900). Первыми крупными представителями Д. п. были А. Бине (Франция), А. Ф. Лазурский (Россия), Дж. Кеттел (США) и др.

В Д. п. широко применяются тесты — как индивидуальные, так и групповые; они используются для определения умственных различий, а с изобретением так называемых проективных тестов — для определения интересов, установок, эмоциональных реакций. С помощью тестов методами факторного анализа выявляются факторы, характеризующие общие свойства (параметры, измерения) интеллекта или личности. На этом основании определяются количественные вариации в психологических свойствах отдельных индивидов.

Вопрос о причинах психологических различий явился предметом острейших дискуссий на протяжении всей истории Д. п. и прежде всего — проблема соотношения биологических и социально-культурных факторов в формировании индивидуальных особенностей человека. В 50 — 60-х гг. 20 в. для Д. п. характерно интенсивное развитие новых подходов и методов — как экспериментальных, так и математических. Совершенствуется техника статистического анализа тестов (Дж. Гилфорд, США; Р. Кеттел, Великобритания), изучается роль ценностной ориентации личности, детально выявляются психологические аспекты возрастных и половых различий.

Наряду с различиями между индивидами в умственном отношении широко исследуются различия в творческих и организаторских способностях, общей структуре личности, сфере мотивации. Изучаются корреляции между психологическими свойствами, с одной стороны, и физиологическими — с другой (У. Шелдон, Г. Айзенк — Великобритания). В СССР работа в этом направлении ведётся в ряде лабораторий — в институте психологии АПН СССР (исследования, проводившиеся Б. М. Тепловым и его сотрудниками на основе учения И. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности), Ленинградском и Пермском университетах и др.

Факты и выводы Д. п. важны для решения многих практических задач (отбор и обучение персонала, диагностика и прогностика развития отдельных свойств, склонностей, способностей индивидов и др.).

Лит.: Теплов Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М., 1961; Piéron Н., La psychologie différentielle, 2 éd., P., 1962; Anastasi A., Differential psychology, 3ed., N. Y., 1958.

М. Г. Ярошевский.

Дифференциальная рента

Дифференциа'льная ре'нта, при капитализме добавочная прибыль, возникающая в результате затрат труда на средних и лучших земельных участках или при повышающейся производительности добавочных вложений капитала, присваивается собственником земли; одна из форм земельной ренты, которая порождается монополией на землю как объект капиталистического хозяйства. Источник её — излишек прибавочной стоимости, создаваемой трудом с.-х. наёмных рабочих над средней прибылью, возникающий вследствие более высокой производительности труда на относительно лучших земельных участках (более плодородных или ближе расположенных к месту сбыта либо таких, в которые вложен дополнительный капитал). Различают Д. р. I и Д. р. II.

Д. р. I связана с различиями в плодородии и местоположении земельных участков. Индивидуальная цена производства единицы земледельческого продукта с лучших участков оказывается более низкой, т.к. труд, приложенный к более плодородной почве, при прочих равных условиях более производителен или расходы по доставке на рынок с.-х. товаров с ближе расположенных к нему земельных участков ниже, чем с более отдалённых. Реализуются же с.-х. товары по общественной цене производства, которая в сельском хозяйстве выражает общественную стоимость этих товаров и определяется условиями производства на худших земельных участках. Это обусловливается тем, что количество земли ограничено, а с.-х. продуктов, производимых только на относительно лучших участках, недостаточно для покрытия общественного спроса на них, рынок предъявляет спрос также на продукты, производимые на средних и худших участках. Капиталистические фермеры, ведущие хозяйство на лучших и средних землях, реализуя продукцию по рыночным ценам, получают добавочную прибыль, которая в форме Д. р. на основе права собственности на землю присваивается землевладельцем (независимо от того, является им частное лицо или капиталистическое государство). Д. р. I исторически возникла раньше Д. р. II, растёт с развитием экстенсивного земледелия, а также по мере развития сети путей сообщения и промышленных центров.