Лит.: Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа, 2 изд., М., 1967; Колмогоров А. Н., Фомин С. В., Элементы теории функций и функционального анализа, 2 изд., М., 1968; Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, 7 изд., т. 1, М., 1969; Кудрявцев Л. Д., Математический анализ, т. 1, М., 1970; Рудин У., Основы математического анализа, пер. с англ., М., 1966; Дьедонне Ж., Основы современного анализа, пер. с англ., М., 1964.

А. Н. Колмогоров.

Дифференциал (технич.)

Дифференциа'л, дифференциальный механизм в приводе ведущих колёс автомобиля, трактора или др. транспортных машин. Д. обеспечивает вращение ведущих колёс с разными относительными скоростями при прохождении кривых участков пути.

Дифференциальная геометрия

Дифференциа'льная геоме'трия, раздел геометрии, в котором геометрические образы изучаются методами математического анализа. Главными объектами Д. г. являются произвольные достаточно гладкие кривые (линии) и поверхности евклидова пространства, а также семейства линий и поверхностей. Обычно в Д. г. исследуются локальные свойства геометрических образов, которые присущи сколь угодно малой их части. Рассматриваются также и свойства геометрических образов в целом (например, свойства замкнутых выпуклых поверхностей).

Геометрические объекты, изучаемые в Д. г., обычно подчинены некоторым требованиям гладкости. Как правило, эти требования выражаются в том, что функции, задающие указанные объекты, не менее двух раз непрерывно дифференцируемы.

Сущность методов Д. г., применяемых для выяснения локальных свойств геометрических объектов, проще всего уяснить на примере локального исследования формы кривых.

В каждой точке М достаточно гладкой кривой L можно построить касательную прямую МТ и соприкасающуюся плоскость p (рис. 1). При этом касательная МТ является пределом секущей MN при неограниченном приближении точки N к М по кривой L, а соприкасающаяся плоскость есть предел переменной плоскости, проходящей через касательную МТ и точку N при приближении N к М по L. Касательную МТ можно рассматривать также как прямую, наиболее тесно прилегающую к L вблизи точки М. Соприкасающаяся же плоскость представляет собой плоскость, наиболее тесно прилегающую к L вблизи М.

Для геометрической характеристики искривлённости кривой L вблизи данной точки М рассматривается соприкасающаяся окружность, представляющая собой окружность, проходящую через М и наиболее тесно прилегающую к L вблизи М. Это свойство выражается в том, что если учитывать величины только 1-го и 2-го порядка малости по сравнению с длиной дуги MN, то участок кривой L вблизи М можно считать дугой соприкасающейся окружности. Соприкасающаяся окружность касается L в точке М и расположена в соприкасающейся плоскости. Её центр называется центром кривизны кривой L в точке М, а радиус — радиусом кривизны L в М.

Для численной характеристики искривлённости L в точке М используется кривизна k кривой, равная обратной величине радиуса R соприкасающейся окружности: k = 1/R. Кривизну k можно рассматривать и как меру отклонения L от касательной МТ (рис. 1):

или как скорость изменения (вращения) касательной к L (рис. 2):

где a — угол между касательными в точках М и N, а Ds — длина дуги MN.

Мерой отклонения кривой от соприкасающейся плоскости p в точке М служит так называемое кручение s, которое определяется как предел отношения угла b между соприкасающимися плоскостями в точках М и N к длине Ds дуги MN при Ds ® 0:

При этом угол b берётся со знаком +, если для наблюдателя в М вращение соприкасающейся плоскости в N при приближении N к М происходит против часовой стрелки, и со знаком — в противном случае. Кручение кривой можно рассматривать как скорость изменения (вращения) соприкасающейся плоскости. В частности, для плоской кривой соприкасающаяся плоскость во всех точках совпадает с плоскостью кривой и поэтому кручение такой кривой во всех точках равно нулю. Кривизна k и кручение s достаточно гладкой кривой L определены в каждой её точке и представляют собой функции параметра, определяющего точки этой кривой. Для вычисления k и s используется какой-либо способ задания кривой. Чаще всего кривая L задаётся параметрическими уравнениями в прямоугольных координатах:

x = j(t), y = y(t), z = c(t). (1)

При изменении параметра t точка М с координатами (x, у, z) описывает кривую L. Иными словами, параметрические уравнения кривой связаны с представлением о кривой как траектории движущейся точки. Правые части (1) могут рассматриваться и как проекции на оси координат радиуса-вектора r переменной точки М кривой L. Вектор r' с координатами {j¢(t), y¢(t), c¢(t)} называется производной вектор-функции r (t) и направлен по касательной к L в точке М.

Кривизна и кручение вычисляются по формулам

s = r'r"r"'/[r', r"]2,

в которых [r', r"] — векторное, a r'r''r"' — смешанное произведение (см. Векторное исчисление).

С каждой точкой М кривой L связаны три единичных вектора: касательной (t), главной нормали (n) и бинормали (b) (рис. 1). При этом вектор (n) расположен в соприкасающейся плоскости и направлен от точки М к центру кривизны L в М, а вектор b ортогонален t и n и направлен так, что векторы t, n и b образуют правую тройку. Указанная тройка векторов образует так называемый основной, или сопровождающий, триедр кривой L. Плоскости векторов (n, b) и (t, b) называются соответственно нормальной и спрямляющей плоскостями L в М.

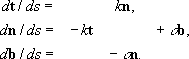

Формулы для производных векторов t, n, b по длине s дуги L называются формулами Френе. Они играют фундаментальную роль как в теории кривых, так и в приложениях этой теории (в механике, теоретической физике и т.д.). Эти формулы имеют вид

Если кривизна и кручение не равны нулю в точке М, то можно сделать определённые заключения о форме L вблизи М: проекции L на соприкасающуюся и нормальную плоскости в М имеют вид, изображённый соответственно на рис. 3 и 4. Форма проекции на спрямляющую плоскость зависит от знака кручения. На рис. 5 и 6 изображены проекции L на спрямляющую плоскость для s > 0 и s < 0. Кривизна и кручение вполне определяют кривую. Именно, если между точками двух кривых установлено соответствие так, что соответствующие дуги этих кривых имеют одинаковую длину и в соответствующих точках кривые имеют равные кривизны и равные кручения, то эти кривые могут быть совмещены посредством движения.