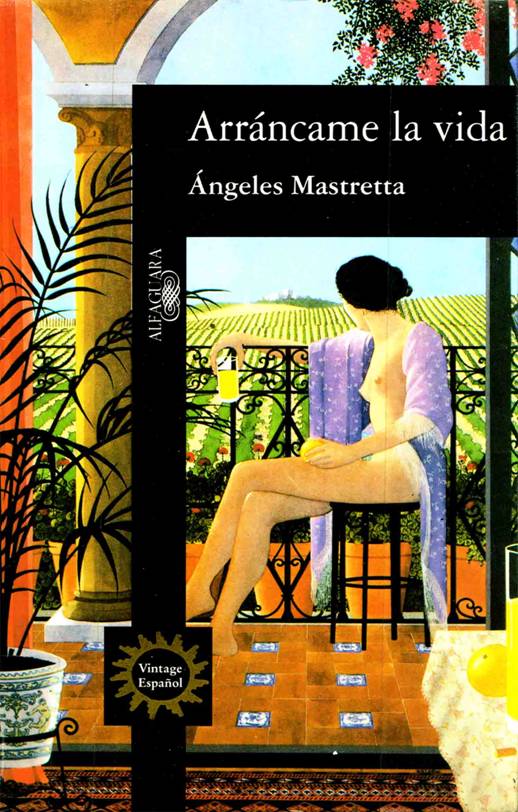

Ángeles Mastretta

Arráncame La Vida

Este libro es para Héctor por cómplice

y para Mateo por boicoteador.

También para mi mamá

y para mis amigas incluyendo a Verónica.

Por supuesto les pertenece a Catarina y a su papá

que lo escribieron conmigo.

CAPÍTULO I

Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos.

Lo conocí en un café de los portales. En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo pasaba en los portales: desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar.

Entonces él tenía más de treinta años y yo menos de quince. Estaba con mis hermanas y sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a conversar entre nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo y, riéndose, confianza. Como si tuviera dos bocas. El pelo después de un rato de hablar se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma insistencia con que él lo empujaba hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande, pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre.

De repente me puso una mano en el hombro y preguntó:

– ¿Verdad que son unos pendejos?

Miré alrededor sin saber qué decir:

– ¿Quiénes? -pregunté.

– Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo -pidió riéndose.

Dije que sí y volví a preguntar quiénes. Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno:

– Los poblanos, chula. ¿Quiénes si no?

Claro que estaba yo de acuerdo. Para mí los poblanos eran esos que caminaban y vivían como si tuvieran la ciudad escriturada a su nombre desde hacía siglos. No nosotras, las hijas de un campesino que dejó de ordeñar vacas porque aprendió a hacer quesos; no él, Andrés Ascencio, convertido en general gracias a todas las casualidades y todas las astucias menos la de haber heredado un apellido con escudo.

Quiso acompañarnos hasta la casa y desde ese día empezó a visitarla con frecuencia, a dilapidar sus coqueterías conmigo y con toda la familia, incluyendo a mis papás que estaban tan divertidos y halagados como yo.

Andrés les contaba historias en las que siempre resultaba triunfante. No hubo batalla que él no ganara, ni muerto que no matara por haber traicionado a la Revolución o al Jefe Máximo o a quien se ofreciera.

Se nos metió de golpe a todos. Hasta mis hermanas mayores, Teresa, que empezó calificándolo de viejo concupiscente, y Bárbara, que le tenía un miedo atroz, acabaron divirtiéndose con él casi tanto como Pía la más chica. A mis hermanos los compró para siempre llevándolos a dar una vuelta en su coche.

A veces traía flores para mí y chicles americanos para ellos. Las flores nunca me emocionaron, pero me sentía importante arreglándolas mientras él fumaba un puro y conversaba con mi padre sobre la

Laboriosidad campesina o los principales jefes de la Revolución y los favores que cada uno le debía.

Después me sentaba a oírlos y a dar opiniones con toda la contundencia que me facilitaban la cercanía de mi padre y mi absoluta ignorancia.

Cuando se iba yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como si alguien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos.

Nos empezaron a llegar rumores: Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán y otra en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba a las jovencitas, era un criminal, estaba loco, nos íbamos a arrepentir.

Nos arrepentimos, pero años después. Entonces mi papá hacía bromas sobre mis ojeras y yo me ponía a darle besos.

Me gustaba besar a mi papá y sentir que tenía ocho años, un agujero en el calcetín, zapatos rojos y un moño en cada trenza los domingos. Me gustaba pensar que era domingo y que aún era posible subirse en el burro que ese día no cargaba leche, caminar hasta el campo sembrado de alfalfa para quedar bien escondida y desde ahí gritar: «A que no me encuentras, papá.» Oír sus pasos cerca y su voz: «¿Dónde estará esta niña? ¿Dónde estará esta niña?», hasta fingir que se tropezaba conmigo, aquí está la niña, y tirarse cerca de mí, abrazarme las piernas y reírse:

– Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso.

Y de veras me atrapó un sapo. Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran cosas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar, él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Nada más dejé un recado diciendo: «Queridos papás, no se preocupen, fui a conocer el mar.»

En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida. Yo había visto caballos y toros irse sobre yeguas y vacas, pero el pito parado de un señor era otra cosa. Me dejé tocar sin meter las manos, sin abrir la boca, tiesa como muñeca de cartón, hasta que Andrés me preguntó de qué tenía miedo.

– De nada -dije.

– Entonces ¿por qué me ves así?

– Es que no estoy muy segura de que eso me quepa -le contesté.

– Pero cómo no muchacha, nomás póngase flojita -dijo y me dio una nalgada. Ya ve cómo está tiesa. Así claro que no se puede. Pero aflójese. Nadie se la va a comer si usted no quiere.

Volvió a tocarme por todas partes como si se hubiera acabado la prisa. Me gustó.

– Ya ve cómo no muerdo -dijo hablándome de usted como si fuera yo una diosa. Fíjese, ya está mojada -comentó con el mismo tono de voz que mi madre usaba para hablar complacida de sus guisos. Luego se metió, se movió, resopló y gritó como si yo no estuviera abajo otra vez tiesa, bien tiesa.

– No sientes, ¿por qué no sientes? -preguntó después.

– Sí siento, pero el final no lo entendí.

– Pues el final es lo que importa -dijo hablando con el cielo. ¡Ay estas viejas! ¿Cuándo aprenderán?

Y se quedó dormido.

Yo me pasé toda la noche despierta, como encendida. Anduve caminando. Por las piernas me corría un liquido, lo toqué. No era mío, él me lo había echado. Al amanecer me fui a dormir con mis cavilaciones. Cuando él me sintió entrar en la cama nomás estiró un brazo y me lo puso encima. Despertamos con los cuerpos trenzados.

– ¿Por qué no me enseñas? -le dije.

– ¿A qué?

– Pues a sentir.

– Eso no se enseña, se aprende contestó.

Entonces me propuse aprender. Por lo pronto me dediqué a estar flojita, tanto que a veces parecía lela. Andrés hablaba y hablaba mientras caminábamos por la playa; yo columpiaba los brazos, abría la boca como si se me cayera la mandíbula, metía y sacaba la barriga, apretaba y aflojaba las nalgas.

¿De qué tanto hablaba el general? Ya no me acuerdo exactamente, pero siempre era de sus proyectos políticos, y hablaba conmigo como con las paredes, sin esperar que le contestaran, sin pedir mi opinión, urgido sólo de audiencia. Por esas épocas andaba planeando cómo ganarle al general Pallares la gubernatura del estado de Puebla. No lo bajaba de péndelo pero se ocupaba de él como si no lo fuera.

– No ha de ser tan pendejo donde te preocupa -le dije una tarde. Estabamos viendo la puesta del sol.

– Claro que es un pendejo. Y tú qué te metes, ¿quién te pidió tu opinión?

– Hace cuatro días que hables de lo mismo, ya me dio tiempo de tener una opinión.

– Vaya con la señorita. No sabe ni cómo se hacen los niños y ya quiere dirigir generales. Me está gustando -dijo.