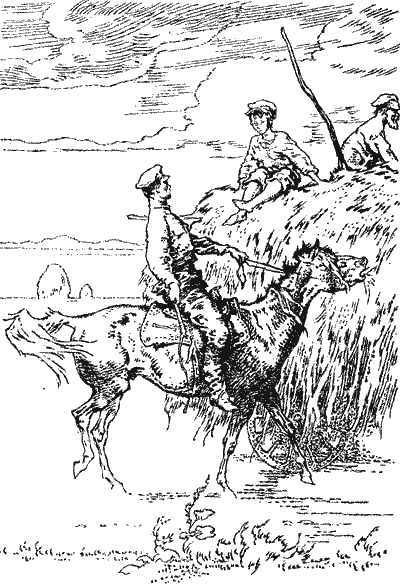

Отец едет рядом с возом. В седле сидит как врытый. Понаторел у Буденного. Отец жадно тянет в себя пахучий степной воздух, поглядывает на меня, подмигивает веселым, бесстрашным глазом. Я тоже подмигиваю ему.

Красивый, хороший мой отец! Если бы я был девчонкой, я бы поцеловал твое корявое лицо.

Меня что-то тревожит, мне почему-то хочется прижаться к широкому отцовскому плечу и вдохнуть запах мужского сильного тела, табака и кожи толстого командирского ремня. Но я знаю — отец скуп на ласку и не любит нежностей.

— Искупнемся, — предлагает отец. — Давно я не купался. Да этим летом, почитай, совсем не купался, только тогда, с Эйхе.

— Давай, — соглашаюсь я.

— Ты, папаша, поезжай, — говорит отец деду. — А мы напрямик придем. Рыжку я привяжу к бастрыку.

Отец соскакивает с коня, привязывает его сзади воза, и мы идем к речке.

…Накупались досыта. Отдышались на бережку после догоняшек в воде и пошли потихоньку в село. Жарко пахнет травами, горьковатый полынный ветер пахучими валами омывает нам лица. Мы еще не обсохли, и нам особенно приятно ощущать предвечернее тепло степи.

— Красота-то какая, а! — дышит всей грудью отец. — И все это наше!

Отец идет без фуражки. Мокрые, цвета вороньего крыла волосы гладко зачесаны назад. Корявое бровястое лицо его со знакомыми морщинками сейчас необыкновенно красиво и мужественно. Вдруг он запевает:

Я подхватываю эту набатную песню борцов революции, вплетаю свой петушиный тенорок в сильный, чуть хрипловатый голос отца и стараюсь идти с ним шаг в шаг. Грудь мою наполняет ликование и чувство большой подмывающей силы.

Четким военным шагом твердо ступаем мы по земле. А впереди спичкой торчит белая колокольня нашего села, желтеет ржаное поле, уходят вдаль степь и березовые рощи.

— Жизнь, она как степь вот эта — без края, — говорит отец. — Но и тут по дороге идти надо. Вроде и вся на виду, а заблудиться можно. А дорогу народ прокладывает, по ней не заблудишься. Один пройдет — след оставит, сто прошагают, — тропинку пробьют, а народ двинет — дорога будет. Вот Ленин по жизни прошел — след проложил. Большевики по этому следу пошли — тропинку проторили. А как народ повалил за партией — вот тебе и дорога прямо в коммунизм! Счастливые мы с тобой люди, Ленька! При такой жизни живем!

Мы подходим к березовой роще. Над нами плавно кружит орел.

— Смотри, какой матерый. Эге-ге-гей! — кричит орлу отец и смеется.

Орел вольно и гордо продолжает нести на широких крыльях свое тугое, отливающее коричневым глянцем тело. Редко взмахивая метровыми крыльями, забирается кругами все выше и выше.

— Глянуть бы оттуда на землю нашу, — мечтательно говорит отец. — Эх, и велика она, красавица!

На небе одно-единственное первозданной белизны облачко. И вдруг из этого облачка падает молния золотая в степь.

— Смотри, смотри! — кричу я в восторге. — Молния из белой тучи!

Не откликаясь, отец широко шагнул вперед, схватился за грудь и стал падать, неловко подгибая ноги. Я, недоумевая, глядел на отца и вдруг, внутренне холодея, увидел, как сквозь пальцы его просачивается кровь… И только после я понял, что не гром слышал секунду назад, а выстрел. Кто-то выстрелил в отца из рощи! Страх сковал меня, отнял язык. Я неотрывно глядел на отца, а он, неловко запрокинув голову, мертвенно бледнел и старался что-то сказать, но вместо слов из горла тянулся хрип. На гимнастерке под судорожно сжимающимися пальцами мокрело расползающееся пятно.

Тяжело расставался с жизнью отец. Медленно, неохотно покидала она его большое и сильное тело. Белые от боли глаза в упор глядели на меня, в мучительной немоте о чем-то говорили, что-то требовали, а я стоял, мертвый от ужаса, и ничего не делал. Отец незнакомо бледной рукой судорожно все ласкал и ласкал зеленую землю свою…

Не раз я пытался шагнуть и не мог — и не понимал почему. В горле рос крик, и я задыхался от него.

Вдруг стремительно начали жухнуть краски летнего вечера, и кто-то накрыл солнечный мир черной душной шалью…

Потом, помню, бежал, и дряблые ноги мягко подвертывались, я падал, вставал, кричал и не слышал своего крика.

Потом помню деда. Он шел, хватая широко раскрытым ртом воздух, шел толчками, как против ветра, и не раз споткнулся на ровном месте.

Потом всхрапывал Гнедко и дико косил фиолетовым глазом назад, где в телеге лежал отец, по-чужому восковой и суровый.

Рядом с телегой шли какие-то люди, и кто-то крепко держал меня за плечо…

Глава двадцать третья

Память хранит отдельные, не связанные друг с другом детали: то красный гроб на охровой ноздреватой глине перед могилой и начмил, сжав кулак, грозит кому-то невидимому в своей речи; то окаменелое, почерневшее лицо деда, когда он поднял руку перекреститься и, не перекрестившись, сказал: «Не милосерден ты, господь. Отрекаюсь»; то деда Черемуху, который вел свою коровенку и, сдернув картуз, сказал мне: «В колхоз я вступаю, Леонид Пантелеич»; то красное сукно на столе райкома комсомола и портрет Ленина с запекшейся кровью Фили, и Вася Проскурин говорит: «Хоть ты и не комсомолец, но даем мы тебе путевку в Бийск, в тракторную школу. Парень ты здоровый, не по годам, ничего, примут»; то я вижу свое лицо в зеркале и не узнаю себя в похудевшем и повзрослевшем подростке с большими запавшими глазами; то вижу Надежду Федоровну с измученным, поблекшим лицом и с глазами, полными невыплаканного горя, и она говорит: «Я приезжать к тебе буду. Ты не скучай там, учись».

Опомнился за околицей, с котомкой за плечами.

Дед смотрит на меня выцветшими за несколько дней глазами и не то спрашивает, не то укоряет:

— Уходишь, значица? — Задумчиво глядит вдаль, тяжело опираясь на костыль. — Слухай мой наказ, как отцов. Не кривляй по жизни, ходи прямиком. Не смейся, ежели не хочешь, и попусту не плачь. Ты теперь навроде партейного, так держись за партию, как за материн подол. Она тебе дорогу укажет. И дай бог, хотя теперь я и не верю в его, дай бог тебе быть таким, как отец! — Дед гордо выпрямился. — Как сын мой, Пантелей, значица. — Голос его сорвался, он долго не мог перевести дыхания, наконец звонко, на высокой ноте сказал: — Ну, с богом! Шагай!

И я пошагал.

И сколько оглядывался, дед все стоял, прямой и гордый, и мне казалось, что я вижу его суровое и горькое лицо.

Неизвестно откуда по бокам появились Федька и Степка. Долго идем молча. Потом обнялись, и у меня перехватило дыхание. Федька, не стыдясь, плакал, а Степка угрюмо сопел, глядя в землю.

На прощание он сказал:

— А молнию золотую мы все равно найдем. Вот вернешься ты, и найдем. И всех кулаков… за отца твоего…

Они долго махали мне с увала, пока не стали маленькими, как букашки, а потом и совсем не стало их видно.

До покоса, где еще недавно, счастливый, косил я с дедом, было по пути, и какая-то неведомая сила заставила меня свернуть туда. Я пришел на луг, что покрылся густой и высокой отавой, и остановился у шалаша, уже осевшего и полуразрушенного. Отсюда я каждый день смотрел в степь, необъятную, зеленую, с гривами березовых колков.

Теперь она посизела, оттого что распушился ковыль, распустив по ветру серебристую проседь.

Предосенняя тоскливая дрёма обволакивала пустынную, пугающе затихшую степь.

Я посидел на свилеватом пне и пошел на Ключарку.

В блеклой синеве неба пластались холодные, взбитые ветром облака, и такая глухая мертвая тишина стояла в этот час в степи, что сердце беспомощно сжалось от каменной горючей тоски, и я заплакал навзрыд.