Таким образом, мы видим три совершенно разных взгляда на то, что представляет собой реальное равенство, отстаиваемое тремя (в широком смысле) левыми идеологиями. Это важно подчеркнуть в сегодняшней левой среде с ее преобладающим, почти неоспоримым, сближением только на одном подходе: признание частной собственности на средства производства и работа над сокращением неравенства в доходах, обусловленного "обстоятельствами". Возможно, это самый эффективный и самый распространенный подход, но идеологически он не является единственно верным.

Недостаток исследований неравенства доходов при социализме

Исследования неравенства доходов при социализме были сопряжены с множеством проблем и, в конечном счете, не принесли практически никакой пользы. Для современных ученых эти исследования вызывают лишь антикварный интерес, подобный тому, который сегодня проявляется к историческим исследованиям неравенства. На самом деле работа с советскими данными о распределении доходов, даже в период расцвета социализма (то есть в режиме реального времени), была сродни работе с историческими данными Рима или Византии. У человека был доступ лишь к некоторым отдельным точкам данных и анекдотам. В условиях, когда государственные органы и исследователи практически не публиковали систематизированную информацию, оставалось лишь устанавливать связи между разрозненными данными. Можно было прийти к, казалось бы, разумным выводам, но можно было представить и совершенно другие, не менее разумные выводы. Человек всегда работал в статистическом "тумане".

Для удобства мы можем сгруппировать множество факторов, препятствующих изучению неравенства доходов при социализме, в четыре большие категории: идеологическое давление; одержимость секретностью данных при авторитарных (а до 1953 года - тоталитарных) режимах, которые также не гнушались фальсификацией данных; отсутствие хороших методологических основ для изучения распределения доходов; отсутствие убедительных политических нарративов относительно неравенства. Я рассмотрю их по очереди.

Идеологическое давление. Как мы видели в предыдущих главах, большая часть исторических работ по неравенству была построена вокруг социальных классов. Даже если изучать межличностное неравенство без привязки к социальным классам, как это делал Парето, элиты в его социологических работах присутствовали в значительной степени. Только с появлением Кузнеца и доминированием американской школы в экономике исчезли и классы, и элиты. И только в начале XXI века элита, переименованная в верхний один процент, появилась вновь.

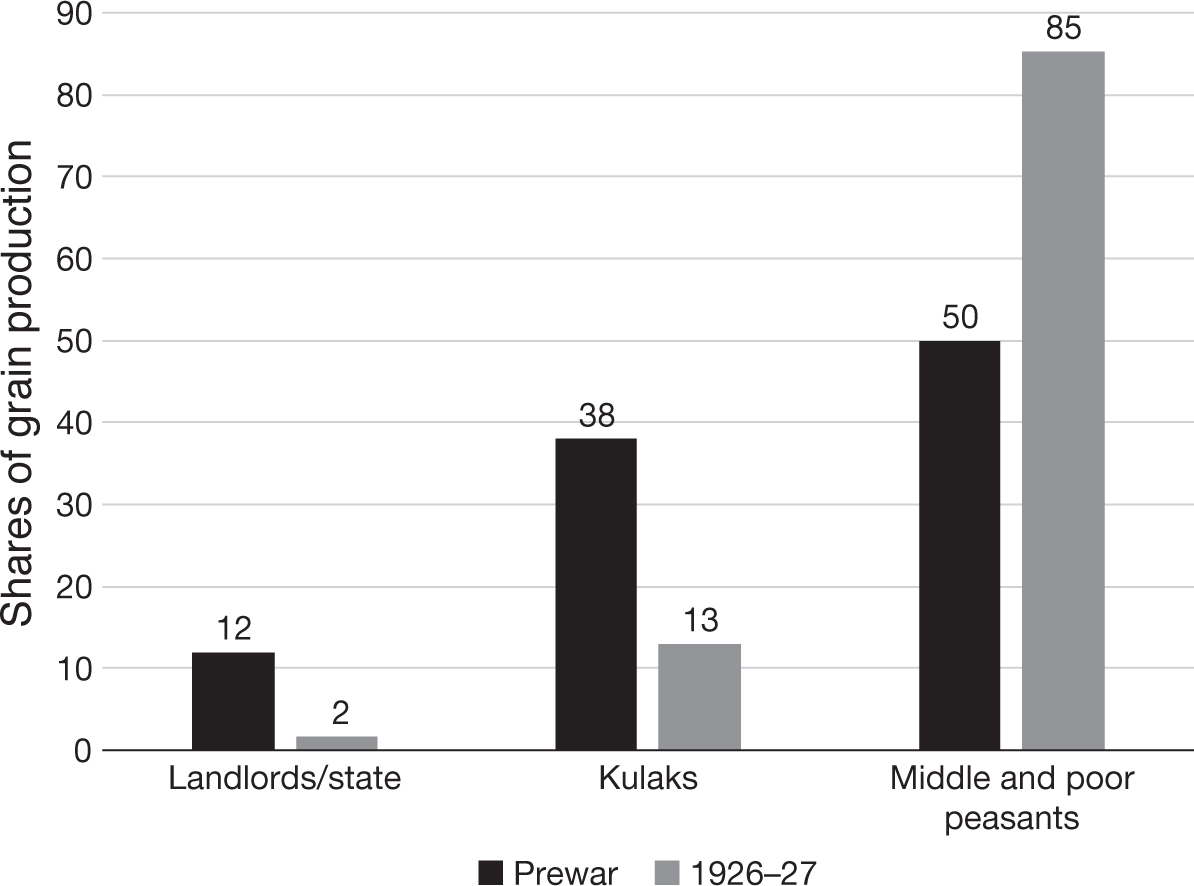

Социализм, как преддверие бесклассового общества, упразднил традиционную классовую структуру. Национализация земли в 1917 году, а затем важнейших промышленных предприятий в 1918 году положила конец классу капиталистов в Советском Союзе: нельзя было быть капиталистом, если у человека не было собственности. Только в сельской местности (в СССР) классовая структура сохранилась. Стихийный захват крупных помещичьих хозяйств привел к широкому распространению мелкого землевладения, по сути, как это произошло во Франции после революции 1789 года. Однако были и более зажиточные крестьяне, которые либо уже владели большими участками земли ("модернизация" или "капитализация" землевладения в России началась со столыпинских реформ 1906 года), либо купили землю у других крестьян после революции. Это были так называемые кулаки. Поэтому понятно, что уже в 1920-е годы классовая структура советского общества выглядела очень просто: с одной стороны, государственные служащие, к которым относились практически все жители городов (даже государственные и партийные бюрократы), с другой - сельские районы, где существовала определенная классовая дифференциация. Именно на последние большевики и направили свое внимание. Сталин в 1928 году, накануне коллективизации, представил данные о классовой структуре в сельской местности на основе долей в производстве зерна (рис. 7.2). Доля бедных и средних крестьян была намного больше, чем до революции, что отражало "расчленение" земли на множество мелких хозяйств. Доля государства была минимальной, гораздо меньше, чем доля помещиков перед Первой мировой войной.

Рисунок 7.2. Классовая структура в советском сельском хозяйстве до Первой мировой войны и до коллективизации

Источник данных: Иосиф Виссарионович Сталин "О зерновом фронте: Беседа со студентами Института красной профессуры, Коммунистической академии и Университета имени Свердлова, 28 мая 1928 года", Вопросы ленинизма (Москва: Партийное издательство, 1933).

Когда в 1928 году началась коллективизация, ее явной целью было превратить простых и бедных крестьян в государственных рабочих, а кулаков (которые во многих случаях были лишь так называемыми кулаками, то есть не были по-настоящему богатыми) лишить собственности. Коллективизация полностью уничтожила все классовые различия. Можно было действительно утверждать, как это сделала сталинская конституция 1936 года, что антагонистические классы перестали существовать в Советском Союзе. Существовал только один класс - рабочий класс. Кто бы ни был занят на производстве, в сфере услуг, в правительстве, на транспорте или в сельском хозяйстве, все работали на государство; формально социальное положение всех было одинаковым.

Однако разрыв между городскими и сельскими доходами сохранялся. Ранние советские обследования домашних хозяйств (почти все из которых были утрачены) уделяли ему особое внимание, и в городских районах эти обследования проводили различие между работниками ручного и неручного труда. Но было понятно, что это удобные классификации, не отражающие реальных классовых (или антагонистических) отношений. Таким образом, тот факт, что идеология не признавала возможности существования классов при социализме (за исключением некоторых капиталистических остатков), и тот факт, что изменения, произошедшие в Советском Союзе к концу 1930-х годов, в целом соответствовали тому, что подразумевала марксистская идеология, ограничивали возможность изучения неравенства в советском обществе с помощью существовавших инструментов. Это справедливо независимо от тоталитарного контроля, который был наложен на такие исследования (к чему мы обратимся далее).

В Восточной Европе после смерти Сталина ситуация была иной. В Польше и Югославии большая часть сельского хозяйства оставалась в частных руках, и во всех странах существовал небольшой частный сектор в сфере услуг и вспомогательной деятельности (очень редко в промышленности). Хотя частный сектор был ограничен как перечнем видов деятельности, которыми он мог заниматься, так и количеством наемных работников, и никогда не производил более 20 % добавленной стоимости в стране, некоторые остатки традиционной классовой структуры сохранились. Это, а также оттепель после "секретной речи" Хрущева в 1956 году, сделало изучение распределения доходов возможным и более значимым. В Восточной Европе опросы домохозяйств были введены в начале 1960-х годов (примерно в то же время, что и на Западе), и, когда власти разрешили, они использовались в качестве ключевых источников для исследования неравенства доходов. Такие социологи, как Иван Шель и Бранко Хорват, начали более серьезно писать о классовой структуре социалистических обществ (или, как их называл Хорват, "этатистских" обществ), где бюрократия взяла на себя роль свергнутого капиталистического класса. И таким образом идеи Парето - даже если участники дебатов никогда не проявляли к нему особого интереса или симпатии - были подтверждены.

Авторитарная одержимость секретностью данных. Авторитарные, а вплоть до 1953 года тоталитарные политические системы делали исследования неравенства доходов и богатства очень трудными, а в некоторых случаях и невозможными. В какой-то степени "объективные" условия затрудняли использование обычных инструментов изучения неравенства, но решающими были политические ограничения. Часто соответствующие данные не собирались. А когда они собирались, то рассматривались как конфиденциальные или секретные и не предоставлялись ни исследователям, ни общественности. Даже если крохи таких данных попадали в руки исследователей, было опасно публиковать результаты, которые противоречили официальной идеологии или не устраивали важного руководителя. Информация о стагнации сельских доходов в Советском Союзе всегда рассматривалась не только как завуалированная критика коллективизации, но и как критика тех, кто отвечал за сельское хозяйство (что, кстати, было наименее желательным портфелем в советском правительстве или в Политбюро). Таким образом, возможное использование информации в междоусобных политических боях еще больше ограничивало возможности для публикации.

Политические ограничения действовали во всей системе: не только исследователи должны были опасаться того, как их работа может быть интерпретирована; их начальники также боялись, что ее публикация может бросить негативный свет на руководимые ими подразделения и привести к понижению их в должности. Для производителей данных (работающих в статистических управлениях) было гораздо безопаснее не публиковать никаких данных или даже не собирать их. Во всей структуре, необходимой для работы над проблемой неравенства, существовал сильный, неотъемлемый стимул выпускать, публиковать и обсуждать как можно меньше данных. Редко случалось, а во многих странах и никогда не случалось, чтобы кого-то понижали в должности или сажали в тюрьму за бездействие. То же самое нельзя сказать о действии. Любой человек, знакомый с первыми принципами экономики, может догадаться, что в странах, где информация скудна или ее намеренно делают скудной, политическая ценность любой информации высока. Поэтому ее использование в этих авторитарных системах было гораздо более политизированным, чем в демократических.