4

Егор Аникин идет из рудничного поселка. Над тайгой поднимается солнце. Розовеет снег на крышах, клубы дыма висят над печными трубами. Мороз трескучий! До острога верст пять, но идти не трудно, даже приятно. Хуже осенью или весной, когда брызжет колючий, холодный дождик и то и дело проваливаешься в полыньи.

А в такой зимний день — хорошо. Тихо, безветренно. Сияет солнце в чистом небе, по сторонам непроходимая чаща в белом кружеве изморози…

Уже четыре года Егор живет здесь, в доме Полежаевой. Это большое деревянное строение, по здешним понятиям — дворец. Дом разделен на две половины: в одной три жилые комнаты, в другой рудничная контора. Служанка стряпает Егору еду, хлопочет по хозяйству. Есть у него и занятие: он исполняет обязанности врача. Полежаева выстроила в поселке больницу с четырьмя палатами. Больница редко пустует. Чаще всего приносят сюда рабочих, пострадавших в руднике: одного бадьей зашибло, другой ногу сломал, третьего придавило… Случаются и другие болезни: чахотка, цинга, тифозные горячки.

Егор единственный лекарь на всю округу. А округа — верст четыреста. Ему помогает старик ссыльный, бывший военный фельдшер, и две женщины, которых он обучил уходу за больными. Они готовят отвары, настойки, бальзамы, капли, мази, порошки из собранных в летние месяцы трав, из игл пихты, сосны, лиственницы. Более сложные снадобья и всякие врачебные инструменты привезла Полежаева из Москвы.

С утра до вечера Егор занят в больнице. Кроме того, два раза в неделю он ходит в острог — лечить каторжан. Больницы там нет, но благодаря хлопотам той же Полежаевой при гауптвахте отвели горницу для тяжелобольных. Вот и сейчас он направляется туда, на обычный осмотр…

Дел много. Скучать как будто не приходится. Вечерком можно почитать: с каждой почтой приходят из Москвы — от Петруши Страхова — русские и французские книги.

За это время дважды он видел Дуняшу: один раз вскоре после приезда, другой прошлым летом. Ах какая это была радость! Сколько бесед, рассказов, новостей!

Правда, не очень-то утешительными были эти новости. Новиков томился в Шлиссельбурге, Радищев — в Сибири, в илимском остроге, Денис Фонвизин недавно умер, Княжнин также. Представленная, уже после его смерти, трагедия «Вадим новгородский», прославлявшая вольность, была запрещена. Херасков чудом уцелел и даже сохранил свою должность, но был смертельно напуган и отошел от общественной деятельности.

Императрицу, ее вельмож и чиновников преследовал призрак революции. Прежние увлечения французской философией и литературой были забыты Французов, издавна живших в России, приказано было выслать, если они не принесут присягу верности старому режиму; но и тех, кто был оставлен, подвергли строгому полицейскому надзору. На французские книги, драматические сочинения, даже на моды был наложен запрет.

…И все же тянет в Москву, в большой мир. Одинок Егор в этой сибирской глуши: не с кем побеседовать по душам, поделиться воспоминаниями о прошлом, размышлениями о будущем… Дуняша пробыла на руднике около двух месяцев, потом укатила обратно в Москву, и потекла однообразная жизнь. В поселке есть еще несколько ссыльных из чиновников и мелких дворян. Двое служат в рудничной конторе, другие живут без дела, на деньги, присылаемые родней. Осудили их за какие-то неблаговидные дела, не имеющие ничего общего с политикой. Все это люди малообразованные, серые, совсем опустившиеся, беседовать с ними не о чем.

Несколько раз Егор ездил в село, верст за полтораста. Ему хотелось познакомиться с бытом сибирских государственных крестьян, сблизиться с ними. Но ничего путного из этого не вышло. Ему были чужды их разговоры о хозяйстве, о семейных радостях и неладах. Он и речь-то их понимал с трудом. В конце концов Егор перестал наезжать в деревню, разве только приедут за ним от тяжелобольного…

Тоскливо, что и говорить!.. Перебирая в памяти все прошлое, он с удивлением и даже страхом вдруг понял, что, собственно говоря, настоящая жизнь еще не началась… Недавно ему минуло тридцать лет, юность уже позади, а он все еще какой-то неприкаянный! Всегда при других, под чьим-то крылышком: сперва Сумароков, потом Новиков с Херасковым и Петрушей Страховым, теперь Дуняша… Не было у него ни невесты, ни возлюбленной. Отчего это? В Париже знакомые студенты и художники легко и просто сходились с модистками, швейками, певичками, горничными. Они охотно рассказывали о своих любовных приключениях. Егор выслушивал с интересом, с каким обычно относился к чужим радостям и огорчениям. Иногда даже давал советы. Но эти пошлые интрижки не прельщали его, и если порой он завидовал, то только легкости, с которой его приятели относились к любовным делам.

Ему же хотелось другого. Он мечтал о чувстве высоком и святом, о той любви, которую воспевали поэты в лирических сонетах и стансах или Руссо в «Новой Элоизе»… Не часто встречались ему женщины, достойные такого чувства… В ранней юности такой представлялась ему Дуняша, потом племянница Хераскова, с которой он виделся так недолго, наконец парижская актриса, мадемуазель Конта… Но все они были так далеки, так недосягаемы! А больше никого он не встретил… Что ж поделаешь!

…Вот и острог! Высокий сплошной забор из кольев, у ворот часовые… Егор направился к гауптвахте.

— Как тут у вас?

— Есть один, — ответил дежурный фельдфебель.

— А что с ним?

Фельдфебель откашлялся.

— Перегрели малость. Задумал, вишь, побег да других подговаривал. Васька кривой, бессрочник, первый баламут! Ну, капитан и распорядился: двести розог… Многовато, конечно. Кажись, всю шкуру спустили.

— Двести розог! — в ужасе воскликнул Егор. — Да это смертоубийство!

— Молодой вытерпит! — глубокомысленно заметил фельдфебель. — А этот в летах. Давно на каторге, в каких только острогах не побывал… Два раза бегал, опять захотел. Сам и виноват. Поглядишь его, что ли?

— Пойдем!

Они вошли в больничку, отделенную от гауптвахты сенями. Маленькая горенка в два окошка с толстыми решетками. Тяжелый кислый дух. Холодно.

Егор подошел к арестанту. Больной лежал на тюфяке, набитом сеном; вместо одеяла арестантская дерюга. Глаза его закрыты, губы запеклись… Егор отвернул покрывало, осторожно приподнял рубашку. Вся спина была сплошной раной.

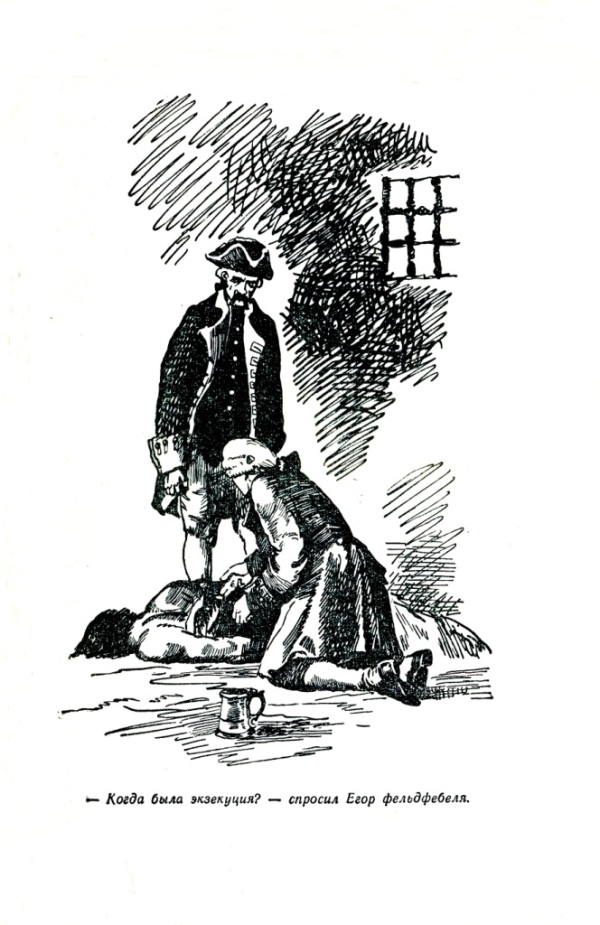

— Когда была экзекуция? — спросил Егор фельдфебеля.

— Третьего дня.

— Зачем же сразу не позвали? Ведь перевязать надобно. Гляди, что с человеком сделали.

— Вчерась не мое было дежурство, — пожал плечами фельдфебель.

— Вели принести теплой воды! — попросил Аникин.

Он раскрыл баул, вынул марлю и пинцет.

Солдат принес ведро с водой. Егор принялся обмывать раны. Больной застонал и проснулся. Аникин поглядел на него: один глаз вытек, ноздри вырваны, на лбу и щеках глубокие шрамы, щеки в оспинах…

— Пить! — прохрипел больной.

Егор зачерпнул железной кружкой воду, поднес к губам. Кривой с трудом сделал глоток и откинулся.

— Лекарь? — спросил он горячим шепотом. — Видал, как отделали?

— Ничего, ничего! — тоже шепотом сказал Егор. — Полечим тебя. Пройдет!

— Ничего? — просипел кривой. — Сволочь ты! Гадина… Тебя бы так! Ступай отсюда!

— Успокойся, дружок! — мягко сказал Егор. — Скоро полегче будет…

Больной опять приподнялся, единственный его глаз горел злобой.

— Уходи! — выкрикнул он и плюнул Егору в лицо.

Егор вытер лицо, позвал фельдфебеля и попросил подержать больного. Затем он осторожно обмыл израненную спину, перевязал марлей, смазанной маслом, влил сквозь стиснутые зубы немного успокоительной настойки.

— Завтра опять приду! — сказал он фельдфебелю. — А ежели худо станет, сегодня же пришлите за мной! Вот лекарство, к вечеру дай испить и поутру опять… Да прошу: будь с ним подобрее. Собаку и ту жаль, а ведь это человек. Разве с тобой не может такое случиться?

— Случалось! — ответил фельдфебель. — Всего попробовал: и каши березовой, и плетей, и палок. Уж так оно заведено! Начальство нас порет, мы — солдатиков, солдаты — арестантов! Для порядка, значит. Да уж ладно, не сумлевайся: не обижу хворого. Только все равно, не жилец он…

Егор собрал инструменты и вышел во двор. Навстречу бежал солдат.

— Господин лекарь! — крикнул он. — Тебя к коменданту требуют.

Комендантом здесь состоял старый знакомый Аникина — Павел Федорович Фильцов.

После усмирения пугачевского восстания Фильцов вышел в унтер-офицеры и был переведен в дворцовую охрану. Он и там проявил себя образцовым служакой; к тому же, императрица любила видеть в караулах таких пригожих, статных молодцов. Прослужив здесь двенадцать лет, Павел Фильцов был произведен в прапорщики. Для солдата из простых мужиков это было редким счастьем. Спустя два года Фильцов получил теплое, выгодное местечко: его назначили комендантом дальнего сибирского острога, поручив ему также надзор над ссыльными поселенцами соседнего округа.

Едва ли Егор сам бы узнал Фильцова: в последний раз он видел его восемнадцать лет назад — в день казни Емельяна Пугачева. Напомнила ему Дуняша. Ей еще прежде приходилось по делам встречаться с комендантом: каторжные работали на государственном руднике, который она сняла в аренду. Фильцов был туповат, но хитер и деловит: он сразу смекнул, что не следует заговаривать о прошлом с этой богатой и влиятельной московской купчихой. Полежаева тоже не подавала виду, что узнала бывшего своего жениха. Она держалась холодно, высокомерно, а если нужна была от коменданта какая-нибудь услуга, щедро расплачивалась.

— Когда была экзекуция? — спросил Егор фельдфебеля.

Приехав на рудник вскоре после прибытия Егора, Полежаева пригласила к себе Фильцова.

— Под надзором вашим, господин камендант, будет находиться новый поселенец, — сказала она. — Его зовут Егор Аникин. Возможно, вы помните его: когда-то, еще малышом, он жил в усадьбе у Сумарокова. Вы тогда как раз уходили на военную службу…