Наступила весна, буйная, быстрая. Перед майскими праздниками весь полк переселился в палатки, но незримая тревога, смутная, как тень от облака, уже витала в воздухе. Некое предчувствие надвигающейся беды закрадывалось в наши души.

В нашей батарее служили два немца: Ольденборгер и Мюллер — из Республики Немцев Поволжья. В начале мая их неожиданно для всех демобилизовали. Солдаты, народ понимающий, это событие растолковали на свой лад: значит, надо ожидать что-то от немцев, не от наших, которых демобилизовали, а из гитлеровской Германии. И солдаты не ошиблись в своих предположениях.

Вскоре весь полк встал на исходные позиции по границе.

Наступали белые ночи; мягкий свет белых ночей ложился на тихое плоское море, и оно белело, как парное молоко.

Легкий туман окутывал зеленеющие острова. Черемуха отцвела, но сирень бушевала, и соловьи щелкали даже днем.

Библиотека блестела стеклянными верандами и утопала в одуряющем дыму лиловой сирени. Запах стоял такой, что спать было просто невозможно. Я сидел по ночам без огня и переписывал историю полка от гражданской войны до наших дней.

Иногда с наблюдательного по дороге во второй эшелон ко мне забегал Кукушкин, и мы обменивались новостями.

Колька Бляхман забрал у меня всего Шекспира, в подарочном издании «Вольфа», и читал мне по ночам наизусть «Гамлета». У Кольки был немного хрипловатый, я бы сказал, лающий голос, но он был одержим мечтой сыграть Гамлета, и противоречить ему было напрасно.

Боря Утков, этот здоровяк с круглым лицом, с огромными белками добрейших глаз, с нежнейшим румянцем во всю щеку, лазил по чердакам финских домиков и отыскивал во всяком старом хламе репродукции с картин Сезанна и Матисса и готовил в клубе выставку своих этюдов.

Вася Бубнов пропадал с передвижкой в батальонах.

Когда мы собирались втроем в нашей клубной каморке, Колька любил читать Киплинга.

Колька собирался осенью в театральный институт.

Боря собирался в Академию художеств.

И все-таки мы чуяли что-то неладное каждый по-своему и не говорили об этом.

Библиотека стояла на скале и виднелась издалека. Первый снаряд прошил деревянные стены и разорвался сзади, ударившись о гранитную скалу. Он разбросал сочинения Клаузевица и недописанную историю нашего полка.

Началась другая история.

Сирень приторно запахла тротилом и завяла в обиде на то, что ее никто не наломал и не подарил девушкам.

По приказу Щеглова-Щеголихина я роздал книги по батальонам.

Сочинение Хаггарта я отдал в батарею. Меня откомандировали в редакцию. Вскоре туда пришел и Боря Утков.

Колька Бляхман путешествовал по всем ротам. Он декламировал Маяковского, передразнивал Гитлера и Геббельса и пел частушки:

Вася Бубнов продолжал показывать в батальонах «Большой вальс». Других картин на полуострове не было.

Командирских жен и детей эвакуировали в Ленинград. В море их бомбили. Никто из командиров не знал о судьбе своих близких.

Капитан Червяков из можжевелового шеста нашей палатки, покрытого зарубками и крестами, сделал себе палку.

Надо было ставить другие зарубки и другие кресты.

Вопрос «быть или не быть?» встал в таких масштабах, какие не снились Гамлету и самому Вильяму Шекспиру.

Г л а в а д в а д ц а т ь с е д ь м а я

ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ

Старший политрук Ищеев никогда не был журналистом и не собирался им быть. Он хотел быть строевым командиром. Но случилось так, что после срочной службы он попал на курсы политсостава, а после курсов его назначили в нашу дивизионку «Защитник Родины». В армии отказываться не положено, поэтому старший политрук Ищеев сел на редакторский стул.

Ищеев не то чтобы мешал нам делать газету. Нет! Он поддерживал нас в любом начинании, но на редакторском стуле у него вдруг появилась непреодолимая страсть писать самому. Он писал передовые, обзоры писем, очерки и заметки. Он писал в каждый номер. И ему очень хотелось писать художественно. Художественность он понимал своеобразно. Он очень любил, по его мнению, самую выразительную фразу: «Дул пронизывающий ветер». Он ее тщательно вписывал и в заметки, и в обзоры и в передовые. Без этой фразы и у него вообще ничего не клеилось. Секретарь редакции Коля Черноус пытался иногда вычеркивать эту фразу в гранках, но Ищеев снова восстанавливал ее и сердился на Черноуса. «Пронизывающий ветер» гулял по страницам «Защитника Родины» из номера в номер. Остановить его было нельзя.

И вот на переднем крае нашей обороны в Лаппвике задул самый пронизывающий ветер боя.

Мы все-таки надеялись, что белофинны, только что получившие по загривку, не будут соваться в эту войну и постоят в стороне. Не тут-то было. Им захотелось реванша. Сначала они присматривались, что получится у Гитлера. Оправдаются ли его слова. А слова на первых порах не расходились у Гитлера с делом. Его разбойные дивизии лезли напролом, все живое превращая в пепел. Старому финскому маршалу Маннергейму стало казаться, что границы Финляндии можно продвинуть до Урала. И Маннергейм отдал приказ смести нас с полуострова. Но он не посоветовался с нами, не спросил у нас, хотим ли мы этого.

Два батальона отборных финских егерей, после артподготовки и минометного обстрела, прямо в лоб пошли на нашу оборону и, смяв «колючку», проскочили с ходу на полкилометра в наши тылы. Мы это видели и не открывали огня. Финны не могли нас видеть, потому что мы сидели в земле у амбразур своих на совесть построенных блиндажей.

Наша батарея рассредоточилась по всему переднему краю. Кукушкин был во втором взводе у Автандила Чхеидзе. Когда финны были пропущены к нам в тыл, капитан Червяков дал команду на отсечный огонь. Чхеидзе, выкатив пушку, дал первый сигнальный выстрел. И тут пошло! Финны оказались в мешке, и пути к отступлению были отрезаны начисто. Они заметались, как щуки в неводе. Бой длился недолго.

Маршал Маннергейм наутро не досчитал двух своих отборных батальонов.

На следующий день мы с Борей Утковым выпустили листовку.

У нас не было в редакции цинкографии. А какая же газета без рисунка? Скучная. Ее никто читать не будет. Поэтому Боря Утков отодрал в каком-то особняке с кухни линолеум, выпросил в госпитале у Яши Гибеля ланцет и этим ланцетом вырезал к первой листовке первую гравюру. Я бы не сказал, что эта гравюра была шедевром.

Редактор Ищеев был в восторге от нашего изображения и в каждом номере стал печатать Борины гравюры с моими стихами. О первом бое и о первой победе он напечатал в «Защитнике Родины» свою передовую, в которой беспощадно гулял «пронизывающий ветер» и «святая месть опрокидывала врага». Редактор любил высокий стиль.

Велик ли наш полуостров? Двадцать три километра в длину, пять — три в ширину, а в Лаппвике сухопутная граница всего три километра. Он, как аппендицит в старом брюхе маршала Маннергейма, болит, а вырезать нельзя, хотелось бы, да не получается. У нас два аэродрома, две базы подводных лодок, торпедные катера, морская пехота и дальнобойные пушки береговой обороны. И вся эта система вместе с гарнизонами Эзеля и Даго запирает Финский залив и не дает прорваться немцам к Ленинграду морем.

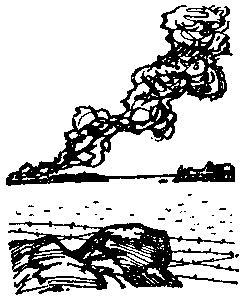

Началась изнурительная позиционная война. Финны не жалеют снарядов. Лето стоит сухое. Мох и трава горят. Едкий дым стелется по полуострову. Мы идем на хитрость. Ее придумывает командир нашей бригады Симоняк. Коренастый сорокалетний казак с квадратными плечами, с квадратным монгольского типа лицом. Он настоящий солдатский герой. Он начал свою службу еще мальчишкой в гражданскую войну в лихой сотне кубанского казака Кочубея. Мы любим его открыто, не скрывая своего восхищения.