Вернувшись к своим, он по-прежнему чувствовал себя не в форме и не работал, но тут представился случай выказать новые и достаточно неожиданные способности. В Генуе он подружился с швейцарским банкиром де ла Рю и его супругой. Мадам де ла Рю страдала нервным тиком, а при более близком знакомстве выяснилось, что ее периодически посещают кошмарные видения — чаще всего это был таинственный негодяй, угрожавший неотступным преследованием. За несколько лет до этого знакомства, в 1838 году, Диккенсу довелось знать президента Френологического общества доктора Эллиотсона, одним из первых в Англии использовавшего месмеризм для облегчения болей. Практикуясь на жене и свояченице (и однажды до смерти перепугав Макриди), Диккенс убедился, что обладает способностью к гипнозу. И он действительно помог Кэтрин почти избавиться от головных болей. Вообще настороженно относившийся ко всему, что лежало за пределами реального, он и на месмеризм сначала смотрел скептически, но уже из Бостона писал: «Я поступлю против совести, если хотя бы на минуту отрекусь от того, что верю во все это, хотя и сохраняю по-прежнему предвзятое отношение». Тем меньше у него было оснований для скептицизма теперь, когда после лечения мадам де ла Рю гипнозом нервные припадки стали случаться с ней все реже и реже.

Разумеется, исключительное внимание Диккенса к мадам де ла Рю не могло не встревожить Кэтрин, однако нас этот эпизод интересует в том отношении, что здесь Диккенс попадает как бы в бальзаковскую атмосферу{86}, которая слагается из безупречных и на сегодняшний взгляд достаточно смехотворных медицинских рассуждений о воздействии животного магнетизма на нервную систему и индивидуальном героическом поединке с призраком: «Самое важное, чтобы никогда в будущем этот призрак не обрел своей прежней власти». К сожалению, рассказ, в основу которого положена эта история, лишен бальзаковской силы; в нем нет той одержимости кошмарными видениями, обуревающими сознание творческой личности, на которую Диккенс претендовал много лет спустя, когда задним числом выговаривал своей супруге за неосновательные тревоги.

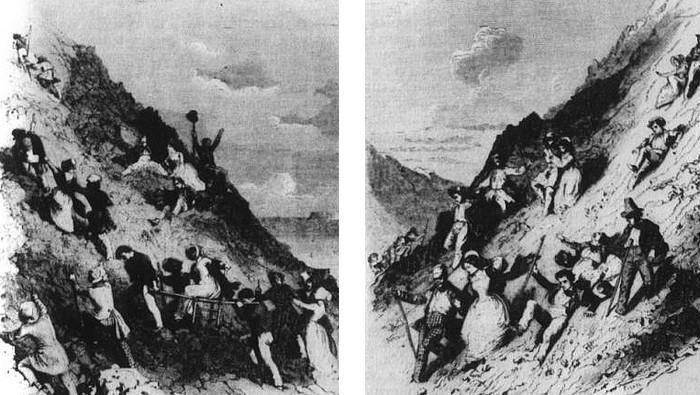

Подъем на Везувий и спуск с него.

Сеансы гипноза на время прервались, когда Диккенс взял Кэтрин в поездку, сопровождаемую ужасами в духе Сальватора Розы — ураганы, banditti; через Флоренцию и Сиену они прибыли в Рим, в самый разгар карнавала; в Неаполе к ним присоединилась подоспевшая на пароходе Джорджи. Они побывали в Пестуме, в Помпее и Геркулануме{87}, однако самым волнующим в этом путешествии было восхождение на Везувий. С ними было человек тридцать, считая проводников, единственные дамы — Кэтрин и Джорджи, их несли в носилках. Зашло солнце, давно взошла луна, когда группа добралась до площадки на вершине горы, до «царства огня». «Какие слова в состоянии описать мрачность и величие этой картины! Изрытая почва, дым, удушливый запах серы, опасение провалиться сквозь зияющие всюду расщелины… В этом огне и реве, — вынужден признаться Диккенс, — есть нечто неодолимо влекущее к себе», и под остерегающие вопли окружающих он и еще двое смельчаков взбираются дальше, чтобы заглянуть в самый кратер вулкана. Но страшнее и много опаснее оказался спуск. Дамам пришлось сойти с носилок, и, поддерживаемые под локти, они проделали весь обратный путь буквально по воздуху, причем их еще подстраховывали сзади, придерживая за юбки. Предосторожности были нелишними — двое проводников и мальчишка сорвались в темноте и хотя не убились до смерти, но пострадали изрядно. Диккенс и его спутницы отделались порванным платьем.

Возвращаясь, они встретили в Риме супругов де ла Рю, и гипнотические сеансы возобновились, но уже в Генуе Кэтрин устроила бунт, отказавшись видеть этих навязчивых друзей. В другое время Диккенс заупрямился бы, но, к счастью, шли последние дни пребывания в Италии.

В июле 1845 года семья вернулась в Англию — в такой же вместительной карете и опять через Альпы. Весной следующего года вышли «Картины Италии». Украшенная очень недурными рисунками Сэмюела Палмера, книга сама по себе представляла довольно заурядный очерк итальянских обычаев и красот, если не считать превосходного, на мой взгляд, описания поездки в карете через Северную Италию, о которой я уже говорил, и буквально двух-трех тонких и характерных юмористических пассажей. Знакомство с некоторыми итальянскими политэмигрантами подготовило Диккенса к встрече с деспотизмом карликовых княжеств, и поэтому Италия произвела не такое угнетающее и разрушительное действие на душу либерального англичанина, как Соединенные Штаты. Он был в Италии туристом, развлекался, как полагается туристу, и соответственно написал книгу, которая не в пример «Американским заметкам» мало чем отличается от впечатлений, высказанных в его частной переписке.

Пребывание в Италии, малопродуктивное в творческом отношении, останется тем не менее одним из самых светлых событий в его жизни: это был активный, деятельный отдых — именно то, что ему всегда было нужно. И насколько его раздражали характер и манеры простых американцев, настолько располагали к себе дружелюбие, обычаи и живой нрав простых итальянцев. Его слуги, не смущаясь языковым барьером, быстро завязывали отношения с местной прислугой, а перед отъездом из Генуи их кухарка вышла замуж и осталась в Италии. Со свойственными ему вниманием и отзывчивостью Диккенс позаботился, чтобы правовое и финансовое положение остающейся на чужбине простой труженицы не были ущемлены. Диккенс был очень обязательный человек — до тех пор, разумеется, пока его не начинали эксплуатировать. И мне кажется, случай с кухаркой вдохновил его на создание глубоко сочувственного и при этом ничуть не сентиментального образа рабочего человека — другого такого мы не найдем у Диккенса: это жизнерадостный и беспечный итальянец Кавалетто, завоевавший дружбу миссис Плорниш из Подворья Кровоточащих Сердец («Крошка Доррит»). Нет сомнения, что ее способ переводить с английского языка на итальянский («Его довольный… Его получал деньги очень хорошо… Его надеяться ваш нога скоро здоров…») Диккенс впервые постиг, наблюдая взаимоотношения английских и итальянских слуг, о чем тогда же писал в письмах. В его художественном творчестве Кавалетто единственный итальянец. Не сказать, чтобы это был чересчур удачный характер, но по крайней мере он избежал участи французов, ставших жертвой печального заблуждения Диккенса, полагавшего, что, изъясняясь по-английски, француз обязан механически воспроизводить французский синтаксис. Можно предположить, что, зная итальянский достаточно сносно для путешественника, Диккенс не владел им в такой степени, как французским, и был нетверд в синтаксисе.

Но пожалуй, самое ценное для нас в итальянском путешествии Диккенса то, что оно проливает свет на его отношение к искусству и истории, поскольку эти предметы прежде всего занимают путешественников. Свои вкусы в изобразительном искусстве Диккенс обнародовал в 1850 году, раскритиковав выставленную в Королевской академии картину Милле «В плотницкой мастерской», где изображены Христос-мальчик и все святое семейство. Отношение Диккенса к этой картине совершенно согласуется с его замечаниями о живописи и скульптуре, которые ему довелось увидеть в Италии, и, по моему мнению, тесно связано с его односторонним, категорическим взглядом на историческое прошлое. Испытывая некоторое смутное влечение к «старым вещам» и «старым домам», подтверждение чему мы найдем и на заключительных страницах «Николаса Никльби», и в описании комнаты мастера Хамфри («Ее источенные червями двери и низкий потолок, перекрещенный грубыми балками… пыль и мрак — все это дорого моему сердцу»), Диккенс вместе с тем всегда неодобрительно относился к благоговейному преклонению перед прошлым, а в сороковые и пятидесятые годы сделался еще более нетерпим к нему, наблюдая, как в обществе множатся движения и направления, по его разумению насквозь консервативные. Если в пору работы над «Барнеби Раджем» еще представлял известную опасность крайний протестантизм, то теперь объявился «трэктарианизм», подняли голову католики. Веру в золотой век гармонических общественных отношений, якобы предшествовавших возникновению промышленности, проповедовала группа консерваторов «Молодая Англия» во главе с Дизраэли{88}, и в «Колоколах» Диккенс высмеял эти домыслы. Он специально вывел персонаж, компрометирующий идею «доброго старого времени».