«Я знаю всех ваших знакомых по Киеву, — неутомимо порол свое агент контрразведки. — Не было там с вами, случайно, одного такого толстого, а другого тощего? — «Бросьте вы переживать, такое может со всяким случиться. Мало ли кто всех тонких да толстых не запомнит!» — «Послушай, друг, — захныкал в ответ подлец императорско-королевской службы, — вот ты мне не веришь, а конец нас все равно одинаковый ждет…» — «На то мы и солдаты, — безразлично обронил Швейк, — на то нас и матери породили, чтоб из нас наделали лапши, когда придет время надеть мундир. И мы с радостью…» Шпион постучал в дверь и через минуту за ним пришел фельдфебель.

На другой день Швейка потащили в военно-полевой суд. Майор, говоривший по-чешски, гаркнул: «Вы предали государя императора!» — «Иезус-Мария! Да что вы говорите?! Когда?» — выкрикнул Швейк. «Оставьте свои глупости при себе, — сказал майор. — В русскую форму переоделись добровольно?» — «Добровольно». — «Никто не заставлял?» — «Никто не заставлял!» — «Знаете, что вы теперь пропали?» — «Знаю. В 91-м полку меня уже как пить дать ищут. Что же касается до переодевания, то, осмелюсь доложить, однажды с переплетчиком Божетехом с Пршичной улицы в Праге случилось вот что: купался он в реке Бероунке, одежду развесил на вербе и страсть до чего обрадовался, когда в воду к нему влез еще один господин.

Поплескались, значит, поныряли, потом этот незнакомый господин первым вылез из воды. Потому, дескать, что спешит на ужин. А потом, когда пошел одеваться пан Божетех, то заместо своей одежды нашел рваные босяцкие лохмотья. Пану Божетеху ничего не оставалось, кроме как напялить их на себя. В Прагу он пробирался разными окольными тропками, но все же жандармский патруль его заарестовал и безо всяких препроводил в суд в Збраслав. Это, мол, может каждый сказать, что он переплетчик Божетех из Праги, Пршичная улица, номер 16». Секретарь военного суда, который по-чешски был не силен, уразумел, что Швейк показывает адрес своего соучастника и записал: «Прага, № 16, Иозеф Божетех».

Для генерала Финк фон Финкенштейна, председателя суда, перед которым предстал Швейк, устраивать экстренные процессы стало такой же привычной необходимостью, как для другого ежедневно сыграть свою партию в биллиард или перекинуться в картишки. Иногда он находил в повешении комическую сторону, о чем однажды писал своей жене в Вену: «… на днях мы вешали одного еврея. Веревка оборвалась и он свалился наземь. Еврей тут же пришел в себя и кричит: «Господин генерал, я иду домой! Вы уже меня повесили, а по закону за одно и то же два раза вешать не полагается». Я принялся хохотать и еврея мы отпустили. У нас, дорогая, весело!..»

Майор внес предложение запросить по телеграфу бригаду, чтобы выяснить, где находится 11-я рота 91-го полка, к которой, по показаниям обвиняемого, он будто бы принадлежит. Генерал запротестовал, ибо тем самым сводится на нет экстренность суда. Посему он предлагает удалиться на совещание, чтобы вынести приговор и немедленно привести его в исполнение. Но майор продолжал настаивать на своем! Необходимо-де установить личность обвиняемого. Что, если это поможет установить неизвестные покамест связи обвиняемого с его бывшими товарищами по части, в которой он служил? Генерал больше не протестовал. Швейка перевели в гарнизонную тюрьму.

Дома генерал Финк принялся размышлять, как бы ускорить всю эту историю. «Петли ему все равно не миновать», — подумал генерал и распорядился позвать к себе фельдкурата Мартинеца. «Слыхали? — ликуя, встретил генерал фельдкурата. — Одного вашего земляка будем вешать!» Усаживая Мартинеца на кушетку, генерал весело продолжал: «Еще в начале войны я сумел добиться, что одного типа мы вздернули через три минуты после вынесения приговора! А сейчас меня осенила другая замечательная идея: чтобы потом дело не затягивать, вы предоставите осужденному духовное утешение заранее!» И наполняя рюмку фельдкурата вином, генерал приветливо добавил: «Утешьтесь малость перед духовным утешением…»

После бутылки доброго «Гумпольдскирхена» фельдкурат вплыл к Швейку в камеру, словно балерина на сцену. «Возлюбленный сын мой, — с подъемом молвило духовное лицо, — я фельдкурат Мартинец». Швейк поднялся со своей койки, жизнерадостно, от всего сердца пожал ему руку и сказал: «Очень приятно! А я Швейк, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Присаживайтесь рядком да рассказывайте, за что вас сюда посадили. Вы же в офицерском чине и сидеть вам положено в офицерском аресте при гарнизоне. Иногда, конечно, такая путаница получится, что потом и вовсе не разобрать, какая кому отсидка положена… как, к примеру, случилось с одним зауряд-кадетом у нас в полку перед войной.

Надо сказать, такой зауряд-кадет — это было что-то наподобие фельдкурата: ни рыба, ни мясо, на солдат горло драл, что твой офицер, а как чего стрясется, сажают его промежду нижних чинов. И то сказать, господин фельдкурат, были они чисто подкидыши: на унтер-офицерский харч их не зачисляют, столоваться с нижними чинами тоже не смели, потому, дескать, как они выше, ну, а офицерский харч им тоже не полагается! Так что пробавлялись в буфете единственно сыром. Словом, повисли между небом и землей и за несколько дней испытали такие муки, что один из них бросился в Малыпу, а другой драпанул из полка и через два месяца написал в казармы, что назначен в Марокко военным министром».

Лишь в этом месте фельдкурат Мартинец опомнился настолько, что смог прервать Швейка: «Да, да, возлюбленный сын мой, такие-то дела между небом и землей! Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным утешением…» Священник задумался, что бы ему сейчас такое сказать дальше, но Швейк опередил его вопросом, не найдется ли у него сигаретки. «Я некурящий, сын мой!» — «Ишь ты! — удивился Швейк. — Знавал я много фельдкуратов, но те дымили почище винокуренного завода на Злихове…» Фельдкурат задумался. По дороге к Швейку он видел в своем воображении, как заорет на него: «Кайся, сын мой, преклоним колени!» И как потом в этой вонючей камере раздадутся молитвы.

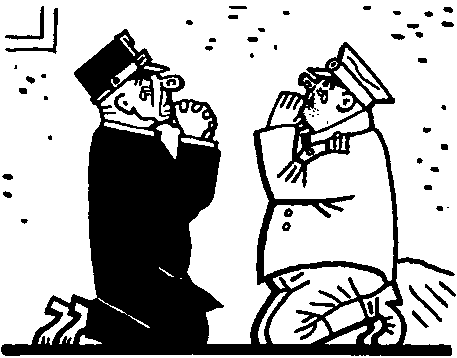

«Я пришел, сын мой, ради духовного утешения», — серьезно сказал священник. «А я, знаете ли, господин фельдкурат, не чувствую себя духовно настолько сильным, чтобы кого-нибудь утешить! У меня для этого красноречия нету. Раз было попробовал, и то не больно ладно вышло!.. Пришел как-то ко мне приятель, швейцар гостиничный. Что-то там у него приключилось, и теперь ему понадобился добрый друг, чтоб отправил его к праотцам. Одним словом, приятель просит, умоляет, турни-де меня с четвертого этажа. Я и турнул!.. Не извольте пугаться, господин фельдкурат!» Швейк взобрался на нары, прихватив с собой фельдкурата. «Вот таким макаром я его хвать за шкирку… и шасть вниз!» С этими словами Швейк приподнял фельдкурата и опустил его на пол…

И пока устрашенный фельдкурат поднимался с пола, Швейк как ни в чем не бывало продолжал: «Вот видите, господин фельдкурат, — с вами ничего не случилось?! И с ним ничего, потому как там было всего раза в три выше, чем здесь. Приятель-то мой нализался в стельку и совсем забыл, что я живу на первом этаже». Фельдкурат решил, что Швейк явно не в своем уме, и потому, заикаясь, произнес: «Да, да, возлюбленный сын мой, даже меньше, чем в три раза…» Шаркая ногами по полу, фельдкурат задом попятился к двери и, добравшись до нее, принялся дубасить с такой силой и воплями, что ему немедленно открыли. В забранное решеткой окно Швейк видел, как фельдкурат в сопровождении конвоя поспешно шагал через двор. «Видно повели в сумасшедший дом», — подумал Швейк.