В. П. Савич, ходивший на экскурсию несколько далее в сопровождении С. Н. Поршнякова, наткнулся в густейшей чаще ивняков, около одного из богатых рыбой ключевых бассейнов системы р. Тихой, вплотную на медведицу с медвежатами и выстрелом из берданки уложил ее на месте. Поршняков другим выстрелом убил медвежонка. Мясо их составило солидное подспорье к нашим припасам.

9 июля мы с Савичем ходили по трактовой тропе, ведущей в долину Авачи, на озеро, которое лежит уже на краю Авачинской тундры, т. е. низменной полосы, образованной дельтовыми выносами рек Авачи и Паратунки. Путь шел низкорослым редким березняком с примесью ив и боярышника, по ковру трав, где особенно обильно цветет теперь Geranium erianthum, называемый жителями по форме плодов "Егорьево копье".

Верстах в трех от стоянки, справа от тропы, мы могли осмотреть очень интересный ключевой бассейн, по-местному -- "курчажину", который имеет сажен 5--7 в ширину и 20--25 в длину, с крутыми стенками и стоком в р. Тихую. В курчажине гуляет целое стадо красной рыбы, еще серебристо-белой, так как она недавно лишь пришла с моря. В мелкой воде им трудно прятаться, и на берегу всюду валяются следы медвежьих ужинов -- обглоданные рыбьи хвосты и головки; чайки садятся более крупным рыбам на спины и клюют их, вырывая целые куски мяса. Сами рыбы, плескаясь в воде, производят столь большой шум, что издали можно предположить присутствие какого-либо крупного животного, которое ворочается в воде.

В версте далее тропа выходит на край террасы, обращенной к Авачинской тундре и р. Тихой. Подножие этой террасы обтекает небольшая речка, впадающая в Тихую. Тундра за речкой кочковатая, торфянистая, с массой мелких кустарников, сильно пересыпана дресвой. Специальным ее изучением занялся Л. Г. Раменский. Озеро с чистой водой окружено каймой чистого торфяного мха. От него на NO тянется бесконечная на глаз равнина, с очень немногочисленными одинокими деревьями ольхи и ивы, главным образом по берегу р. Тихой. Далее эта равнина сливается с водами Авачинского залива.

Обширные торфяные болота этой равнины очень типичны и, вероятно, пригодны для технической их выработки, хотя встречающиеся на различной глубине тонкие прослойки дресвы, конечно, ухудшают качество торфа. Река Тихая имеет вид широкой (около 10 саж.), плоской канавы, дно которой выполнено толстым слоем ила и поросло сплошными зарослями лютика и рдеста.

10 июля я попросил нашего нового работника Плохих пройти в Завойку (16 верст) и заказать там лошадей, которые доставили бы нас в это селение. 11-го утром приехали завойкинцы с десятью лошадьми, на которых они могли навьючить лишь около половины нашего скарба; кроме того, они выражали свое крайнее неудовольствие на паратунцев, которые-де обязаны были доставить нас в Завойку и не сделали этого. Так как мы сообщили им, что паратунцы ссылались на невозможность переехать через Быструю, то они сейчас же снова сели на лошадей и съездили в Микижину (брод оказался лошадям по колено), где и излили свой гнев на леность и хитрость паратунцев. Вернувшись, они навьючили, сколько могли, наших вещей, и мы тронулись, оставив Л. Г. Раменского заведовать всем оставшимся и заканчивать исследование тундры по р. Тихой.

Путь от Николаевской за {* Очевидно, не "за", а "на" -- Прим. ред., 2008 г.} Завойку идет, как уже было сказано, редким мелким березняком и низкотравными лугами с массой цветущей герани вплоть до выхода к увалу, у подножия которого начинается Авачинская тундра и который представляет собою низкий отрог близлежащей части Быстринского хребта. Под увалом видно небольшое озерко с луговыми березами. Л. Г. Раменский считает его просто расширением русла того ручья, который правее впадает в р. Тихую. Здесь тропа круто поворачивает на север и входит в березовый лес с ясными следами пожара, о котором упоминает В. Н. Тюшов в своей книге на стр. 11-й.

В наиболее сухих местах появляются среди луговин крупные заросли голубики, а в лесу сильно возрастает в числе экземпляров белая береза. Лес становится гуще, местность волнистее; заметно, что тропа здесь делает перевал, по спуске с которого открывается долина Авачи и стоящее на самом берегу последней небольшое поселение Хутор, основанное еще при Завойке в 1853 г.

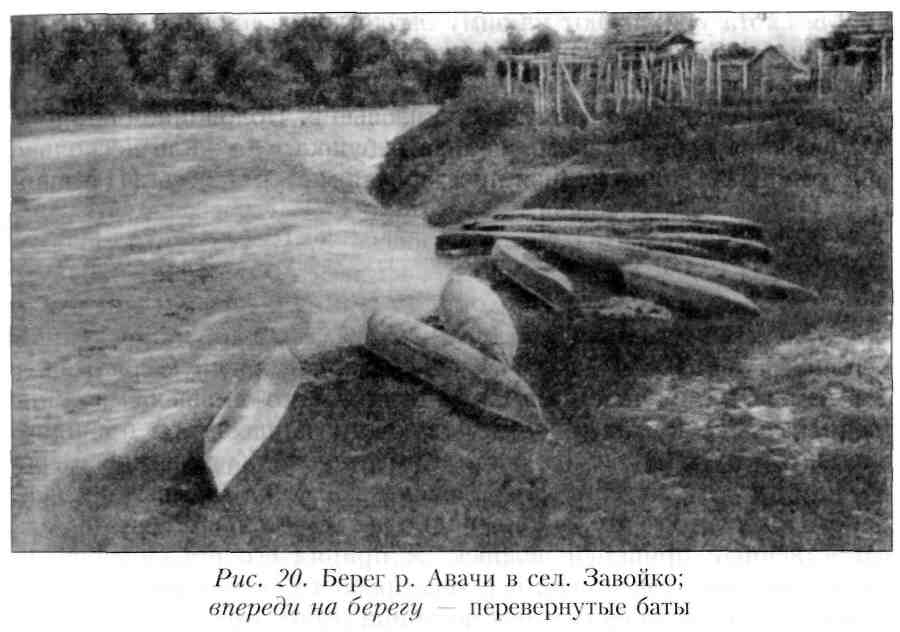

От Хутора путь идет вдоль левого берега полноводной теперь р. Авачи, извиваясь между лесистыми холмами или лепясь по самому краю высокого лесистого берега; пересекает два ручья и значительную речку Половинную, через два рукава которой переброшены пешеходные мостики. Затем -- еще путь по березовому молодняку, и открылась обширная, довольно ровная поляна, слабо приподнятая в противоположную реке сторону, на правой стороне которой, примыкая к берегу Авачи, раскинулись дома сел. Завойко, с похожей на церковь большой часовней. На другой день, 12 июля, прибыл и Л. Г. Раменский. Его доставили частью завойкинцы, частью паратунцы, очевидно принявшие к сведению сделанные им накануне завойкинцами внушения. Быстрота, с которой завойкинцы доставили нас из Николаевской, объясняется тем, что недавно бывший у них губернатор Приморской обл. В. Е. Флуг лично просил их оказывать экспедиции возможное содействие.

Глава VII

СЕЛЕНИЕ ЗАВОЙКО

Но словам Дитмара, селение это возникло следующим образом. В XVIII столетии здесь была старокамчадальская деревня, перенесенная впоследствии на устье р. Авачи. В 1851 г. Дитмар застал на этом месте только четыре дома, в которых жили отец и три семейных сына семьи Машигиных. Машигины эти переселились из Европейской России. Селение называлось тогда Старый острог и сохраняло это название до юбилейного (память присоединения Камчатки к России В. Атласовым) 1897 г., когда в память губернатора Камчатки В. И. Завойко {* Правильные инициалы Завойко: В. С. -- Прим. ред., 2008 г.} было переименовано в Завойку. На всех известных мне картах Камчатки оно до сих пор еще сохраняет, однако, старое свое название.

Семья Машигиных, сильно разросшаяся, и теперь составляет ядро этого поселения. И староста здесь И. Н. Машигин, и единственную лавку в селении держит И. Е. Машигин, дядя первого, и наиболее знаменитый охотник Александр Машигин, и т. д. Однако, кроме Машигиных, теперь много и других семей, и число домов возросло до 23, причем сел. Хутор с 10 усадьбами приписано к одному с Завойкой сельскому обществу.

Как и в других камчатских селениях, дома Завойки не образуют улицы, а разбросаны вдоль реки без определенного порядка. У самой воды расположены балаганы и вешала для сушки рыбы. Под ними пластуют свежепойманную рыбу, и масса гниющих и кишащих личинками мух отбросов отравляет воздух. Перегнивая, они делают почву черной и вязкой, придавая ей совершенно своеобразный вид. При домах небольшие кладовки и амбарчики. Недостаток леса и неумение распиливать его на доски (пила не в употреблении у камчатских мастеров; единственное орудие -- топор, которым вытесывают также доски для потолка и пола) заставляют пользоваться всем, что попадает под руку; в стенах пристроек можно видеть и доски от товарных ящиков, и куски волнистого кровельного железа, и кусок керосиновой банки.

Повыше и подальше от реки одиноко стоит часовня, а еще поодаль начинается мелкий березник {* Здесь и далее наряду со словом "березняк" употребляется слово "березник". -- Прим. ред., 2008 г.} с прогалинами, служащими пастбищами для рогатого скота (101 голова, считая и телят) и лошадей (с жеребятами их 15). Еще далее двумя красивыми мысами подходят горы, ограничивающие долину р. Половинной, причем выше деревни протоки Авачи подходят к самой подошве гор. За рекой, на островах, по берегу их, тянется собачий лагерь, разражающийся в определенные часы (например, 6 час. утра и 9 час. вечера) оглушительным воем. Теперь ездовые собаки все лето проводят на привязи, причем их лагерь часто устраивается на берегу у самой воды, чтобы не поить их. Кормят их по разу в день, давая 1--2 рыбы, так как полагают, что закармливать собак не следует, - жирная собака не повезет. К этому надо прибавить, что в конце первого года жизни молодых собак, назначенных в ездовые, подвергают оскоплению, оставляя лишь крайне небольшое число плодущих особей.