Для скота устраивают на зиму около домов плоские крыши на столбах без стен. На крышу складывают сено. От ветра эти постройки совсем не защищены.

В чаще ивняков и черемухи по низовью р. Половинной одиноко разрушается небольшая брошенная избушка, где жила несколько лет тому назад прокаженная престарелая мать старосты И. Машигина, теперь уже умершая.

12 июля прибыли из Петропавловска Е. В. Круг и помощник его В. М. Козловский с караваном из десяти лошадей и людьми, нанятыми в Калахтырке и Коряках. Евгений Васильевич сообщил, что только теперь, после полуторамесячных напряженных усилий, ему удалось достать лошадей, купив большую часть их у Компании. Что же касается С. А. Конради, то он выехал в конце июня на двух лодках с соответствующим экипажем из пришлого элемента в объезд южной части Камчатки на Курильское озеро. Между прочим, Евгений Васильевич предложил мне взять у него одного рабочего, который не подходил к остальной партии как единственный пришлый человек. Я принял его предложение и, таким образом, довел свой персонал рабочих до четырех человек, которые и оставались при нас до конца работ этого лета. На другой день Е. В. Круг выступил далее вверх по Аваче, откуда потом перевалил на Жупанову и прошел к Кроноцкому озеру.

Экскурсировать в Завойке, не переезжая реку, было не очень удобно, так как речные протоки сильно суживали площадь, удобопроходимую пешком. Обойдены были берега реки, нижняя часть долины Половинной и часть прилегающего хребта. Здесь я впервые убедился в том, что белая береза растет исключительно на аллювиальных почвах речных долин, горные же склоны заняты везде лесом из Betula Ermani совершенно независимо от высоты места над морем. В общем растительность была та же, что и на Паратунке, и более континентальный климат местности сказывался главным образом на присутствии черемухи и настоящей рябины по скатам речных берегов.

В окрестностях Завойки в нескольких местах выбиты глубокие шурфы -- остатки поисков на золото, в разное время предпринимавшихся золотопромышленниками "in spe", после того как экспедиция К. И. Богдановича привезла известие, что признаки золота в Камчатке имеются. Два таких очень крупных шурфа выбиты на краю завойкинской террасы, в версте ниже селения. Мощный слой характерного желтого песка, темного вверху от перегноя, прикрывает круглую, хорошо обкатанную гальку разных, по-видимому, исключительно вулканических пород. По обрыву раскинуты группы березы и крупной ольхи (Alnus hirsuta), местами плотно сомкнутые, причем последняя напоминает издали липу своей округлой, густой кроной и плоскими листьями.

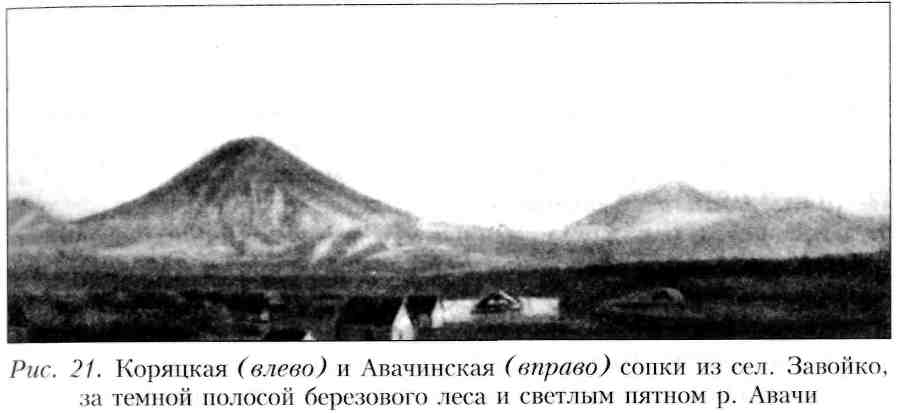

Из Завойки открывается прекрасный вид на оба соседних вулкана -- Коряцкую и Авачинскую сопки. В хорошую погоду их видно во всех деталях. Над густой полосой леса поднимаются уступы предгорий, где одетых густым покровом ольховников и кедровников, где скалистых, и над ними мощный конус Коряцкой сопки с чуть скошенной вершиной и глубокими продольными бо роздами, в которых все лето держится снег. Правее, за широким сравнительно низким Снеговым седлом, темное кольцо сараев (соммы) Авачинской сопки, из-за зубцов которого высится и сам ее деятельный конус с вершиной, часто выбрасывающей небольшие столбы паров.

15 июля мы наконец с большим трудом уговорили с помощью старосты двух местных домохозяев дать нам лошадей и ехать с нами к подножию Коряцкой сопки. На шести лошадях были размещены небольшие вьюки со всем необходимым и восседали мы, т. е. я, Раменский, Савич, Поршняков, рабочий наш Плохих и два проводника, Ворошилов и Ерофеев. Мы переехали Авачу на батах, стараясь высадиться возможно выше по течению, ближе к устью Мутной речки, и там уже, на окраине большого сенокосного луга, навьючили лошадей. Тронулись мы окончательно только в 6 час. вечера, с берега Авачи быстро въехали в лес из белой березы с группами кедровника и можжевельника, следуя по плотной, сухой террасе над левым берегом р. Мутной. Справа -- крутой склон верхней террасы, сейчас же переходящей в неровную поверхность намывного увала, сплошь изрезанного оврагами.

Немного далее мы переехали вброд эту Мутную, которая называется точнее Ближней. Начинается она с седловины между Авачинской и Коряцкой сопками, а устье имеет между Завойкой и устьем р. Пиначевой. По берегу ровная стена ивняков. Дальше опять березовый лес, который вообще сырее, мшистее и богаче кустарником, чем, похожий на хорошо выдержанный парк, лес из Betula Ermani. Уже первая Мутная имела крутые земляные, часто обрывистые и ползущие берега, вторая же, или Дальняя Мутная, параллельная первой, но впадающая не прямо в Авачу, а в приток ее, Пиначеву, имеет уже очень крутые берега и течет крупными кривунами с узкими, в 2--3 саж. шириной, перемычками у основания петель. Брод -- глубокий, со слегка тинистым дном, по грудь лошадям. Обе речки в этой части своего течения пересекают аллювий р. Авачи, состоящий из иловатых песков, где к песку речному примешан весьма значительный процент тонкого вулканического песка и пепла.

За Дальней Мутной среди леса довольно большая мохово-кустарниковая тундра (т. е. торфяное болото с большим количеством мелких кустарников: багульника, таволожника, голубики, березки и темнеющей ивы). Далее опять лес, где к березе часто примешаны стройные деревья рябины и красивые, с торчащими ветвями боярышники. Почва в лесу сильно кочковатая. Затем открылась довольно широкая долина Кирилкиной речки. Речка эта, небольшая, с топкими берегами, берет начало, как и Дальняя Мутная, в сырых тундрах среди леса и имеет в длину до своего впадения в Пиначеву всего верст пять. По обоим берегам ее правильные террасы -- явление, не совсем понятное для такой маленькой болотной речки, а по едва заметной тропе, которою мы следуем, чуть живой мостик, устроенный для осенних поездок на нартах, когда снег уже выпал и санный путь установился, а речка еще не замерзла. Эта стоянка наша всего в пяти верстах от берега Авачи у Завойки.

На следующее утро, перейдя вброд речку и следующий за ней участок леса, мы вышли на обширную, так называемую Пильную тундру, гладкую, сверху довольно сухую, с толстыми подушками мхов и лишайников, пересыпанных необильно дресвой. Впрочем, и здесь есть среди растительного покрова водомоины, где толстые кучи дресвы лежат наружу, образуя среди темной зелени издалека заметные серые пятна. Пильной эта тундра называется потому, что при Завойко матросы пилили здесь тополя и другие деревья, привозимые из-под сопок для надобностей Петропавловской гавани. Их сплавляли по Пиначевой и Аваче.

За Пильной тундрой вправо, отделенная небольшой полосой леса, протекает Железная речка, текущая из-под Коряцкой сопки и впадающая в Пиначеву. Речка эта, с песчаным дном, легко переходима вброд; потом опять лес и новая тундра, называемая "У ярчика". Далее пошел густой, местами сильно тенистый, лес из белой березы и рябины, и стали все чаще преграждать дорогу высокие, до двух сажен, заросли кедровника. Мы попали в них по ошибке проводников, взявших слишком вправо с последней тундры, и долго лавировали, стараясь прорвать их стену. За кедровником пошел еще более тенистый лес с массами хвощей и обильными мхами, расположенный на небольшой возвышенности, прорезанной оврагами, болотистые, ручьевые тальвеги которых явились новым препятствием. Деревья часто на большую высоту обвиты охотским ломоносом (Clematis ochotensis), мощным, как настоящая лиана. Его крупные голубые цветы уже осыпались, и теперь выделяются на разрезной листве лишь косматые соплодия. Здесь мы впервые встретили и многочисленные по лесным склонам кусты смородины, и типичный лесной злак Cinna pendula (зубровку). Наконец мы пробились через лес и вышли к настоящей тропе, ведущей на так называемый Светлый ключ. Миновали землянку, устроенную для зимних ночлегов охотников, и остановились обедать на поляне среди кустов жимолости, уже усеянных спелыми ягодами.