На обратном пути мы переехали Паратунку беспрепятственно, так как вода уже пошла на убыль, и в Хайковой речке можно видеть на береговых травах белый налет солей из высохшей на них прибылой воды.

Л. Г. Раменский закончил уже работы на тундре и теперь занят обследованием Дальнего озера, квартируя в амбарчике старосты Тюменцева на летовье. Его работы на тундре возбудили любопытство жителей, которые назвали его болотным инженером. По прежним примерам, они были убеждены, что экспедиция занята поисками на золото, и теперь, видя в руках Раменского торфяной бур, окончательно утвердились в своем убеждении. Из всех нас они более других одобряли Савича, так как он ходил с геологическим молотком и отбивал образцы лишайников, росших на камнях, и менее всего -- меня, так как "по травам-то уж никогда ему золота не найти".

Все время нашего пребывания на Паратунке растительность имела еще весенний характер, только в июле она приобрела летний вид. Сильно поднялся травяной покров в лесу, высокие травы скрыли из глаз весенние цветы, на лугах распустились касатики (Iris setosa)и местами покрыли выгоны целым морем синих, голубых, белых и фиолетовых цветов. Единственное бобовое растение здешних лугов -- болотная чина (Lathyrus palustris), которая на севере Европейской России зацветает уже в самом начале июня, здесь дала первые, редкие еще цветы 5 июля.

Глава VI

ПРЕБЫВАНИЕ В НИКОЛАЕВСКОЙ

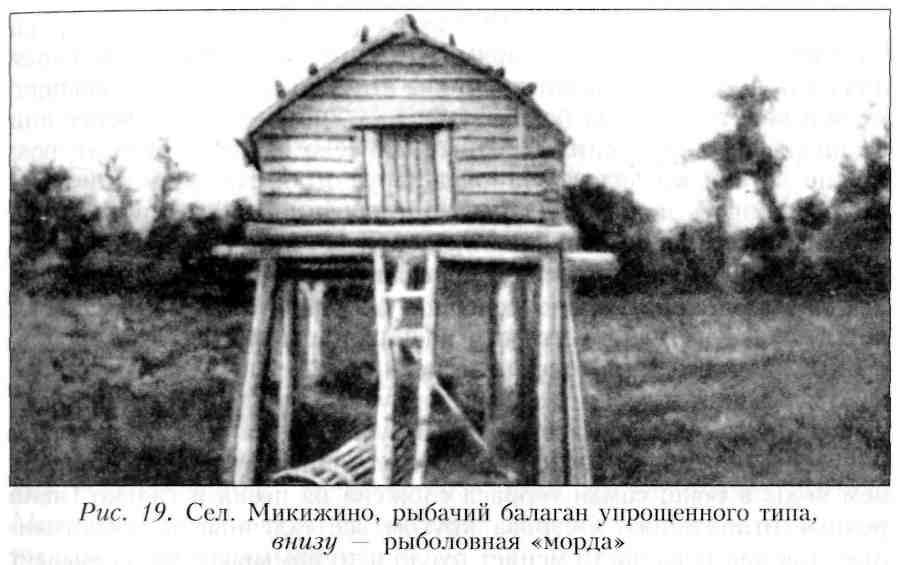

6 июля мы выехали из Паратунских ключей. Провожали нас всем селением и счет вручили потом за эти проводы внушительный. Под предлогом опасности брода через Паратунскую Быструю, где однажды как-то утонула лошадь, ключевцы отказались доставить нас в Николаевскую, удовольствовавшись Микижиной (6 верст). Большую часть груза повели на батах, меньшую часть -- на вьюках; мы сами пошли пешком. На ночь остановились на самом берегу Паратунки, среди Микижинского летовья, в полуверсте от селения.

Описанный ранее увал (см. стр. 48), одетый березовым лесом, кончается как раз у Микижиной, и она сама лежит уже в области долины р. Быстрой. Всюду кругом деревья: тополя, ивы и ольхи (Alnus hirsuta); долина эта суха, и полосами сменяются на ней мощные заросли борщевика, шеламайника, чемерицы и других высоких сильных трав с площадками низкого, довольно редкого дерна, сообразно тому как сменяются иловатые почвы бывших здесь когда-то проток с песчаными гривками.

Сама Быстрая впадает в Паратунку многими протоками и сильно изменяет спокойное течение последней, почему жители и называют всю реку ниже слияния Быстрой, а не Паратункой. Того же мнения был и Крашенинников ("Описание" {* Полное наименование труда С. П. Крашенинникова: "Описание земли Камчатки". -- Здесь и далее "звездочкой" помечены примечания редактора переиздания 2008 года.}, изд. 2-е, т. I, стр. 48), который называет реку, впадающую в Авачинский залив рядом с Авачей, Купка и говорит, что "в р. Купку, верстах в 4 от устья, пала с южной стороны Паратун-река, над которой стоит знатный камчатский острожек того ж имени".

Между Микижиной и ближайшим к ней рукавом р. Быстрой есть еще небольшая, вытекающая из ключей речка Мостовая, обрамленная густейшими зарослями.

На правом берегу Паратунки, против Микижинской рыбалки, от самой воды подымается крутой склон горы, которой заканчивается здесь кряж Кихчика, идущий сюда от мыса Козак; на нем заросли слаников и рощи березы; обнажений мало. Ширина Паратунки, по измерению жителей, ставящих здесь по спаде вод рыболовный запор, 30 маховых сажен.

Летовье микижинцев, включившее в себя на одну ночь и наш лагерь, раскинуто на террасе левого берега Паратунки у самой воды. Собаки, привязанные к кольям и специально для них установленным жердям, то, по своему обыкновению, выли хором, то принимались отчаянно лаять, придавая стоянке совершенно излишнее оживление. Близость кислых ям отравляла воздух. Словом, стоянка была в чисто камчатском стиле.

Утром микижинцы взяли нас со всем экспедиционным скарбом на баты и в час с небольшим сплавили еще на 6 верст ниже по реке, к бывшему сел. Николаевской. Число наше здесь пополнилось еще новым работником Н. И. Плохих, бывшим пограничником Маньчжурской железной дороги, который после долгих скитаний попробовал приписаться в Микижине, но, привыкнув к кочевой жизни, предпочел уйти с нами, хотя и хвалил сытое и спокойное житье с гостеприимными микижинцами и интересные совместные с ними охотничьи похождения.

Течение в реке ниже устья Быстрой, которая могучей струей ударяется в правый берег, прямо стремительное. Нужна большая ловкость в управлении батом, чтобы это верткое утлое суденышко не перевернулось, став боком к течению, не уперлось в берег или не попало под коряжины, наконец, не село на мель. Все это возможно на каждом шагу. Миновав гору, отрог Кихчика, мы вступили в область низовий. Справа открылся первый тихий, сильно обросший густейшими ивняками и забитый хламом (т. е. вырванными или сломанными водой деревьями) рукав, который проходит до моря параллельно северному подножию Кихчика и сам носит то же имя. Далее пошла сложная сеть проток и островов, ориентироваться в которой нелегко.

Мы разбили лагерь на самом берегу реки, на террасе, обрывающейся к воде отвесной, постоянно разрушающейся стенкой аллювия.

Высота обрывчика -- 1,7 м над теперешним, еще высоким уровнем воды в реке; самая терраса сложена из песка и гальки (явно речные отложения). Острова кругом все галечные и непостоянные, так как река часто меняет русло и то намывает, то размывает как их, так и берега свои. Среди деревьев, густо покрывающих острова, выделяются лозник (Salix viminalis), ветловник (S. macrolepis), тополь, ольха и на террасах берега белая береза.

Терраса, как намытая рекой, представляет собой неправильную систему понижений и повышений, причем гряды повышений с чисто песчаной на глаз почвой, сухие, нередко одетые густым ковром лапчатки, или седыми побегами кошачьей лапки (Antennaria dioica),или даже ковром лишаев-кладоний и стереокаулонов. Путь к Быстрой прегражден несколькими небольшими протоками с тихим течением и илистым топким дном, пролегающим среди древесной чащи. На всей этой террасе под дерном понижений прямо галька. В полуверсте от реки высится вторая терраса, особенно высокая со стороны Быстрой и густо обросшая лесом из эрмановской березы, тополей и др. С ее возвышенного края, густо одетого кедровником, открывается вид на Бархатную сопку и следующий за ней снеговой хребет. Микижинский увал лишь немногим превышает верхушки тополей, растущих у р. Быстрой, в долине которой, как и на увале, не видно среди леса ни одной прогалины.

Вторая терраса образует высокий мыс на углу, где долина Быстрой сходится с Паратунской долиной; выше по Быстрой она понижается, тогда как нижняя терраса сохраняет свой характер. Далее от реки верхняя терраса переходит постепенно в увал и становится сильно неровной; увал же тянется, по-видимому, до самого хребта, идущего от Завойки к Начике (т. е. Быстринского).

Если от стоянки взять немного вниз по реке и затем свернуть прочь от нее, то небольшой подъем на пониженную здесь вторую террасу открывает обширную площадь с остатками построек Николаевской и поселка прокаженных, стоявшего тоже на самом берегу речной протоки. Почти вся эта площадь поросла густейшей травой, причем на месте прежних культурных участков развились обширные совершенно чистые заросли Digraphis arundinacea и Роа pratensis. Сохранилась вполне только часовня и отчасти дом фельдшера; все остальное сожжено по приказу начальника, чтобы дезинфицировать местность.

Площадь эта заканчивается небольшим спуском к болотистой долинке с большими ключами, сливающимися постепенно в р. Тихую, которая медленно прокладывает себе путь к морю среди болот дельты. На прилегающих островах чаща ивняков (исключительноSalix sachalinensis) так густа, что они превращаются в тонкие прямые жерди, облиственные лишь на верхушке. Жители Микижиной ездят сюда за шестами, жердями и лыком, нужными им для сооружения запора.