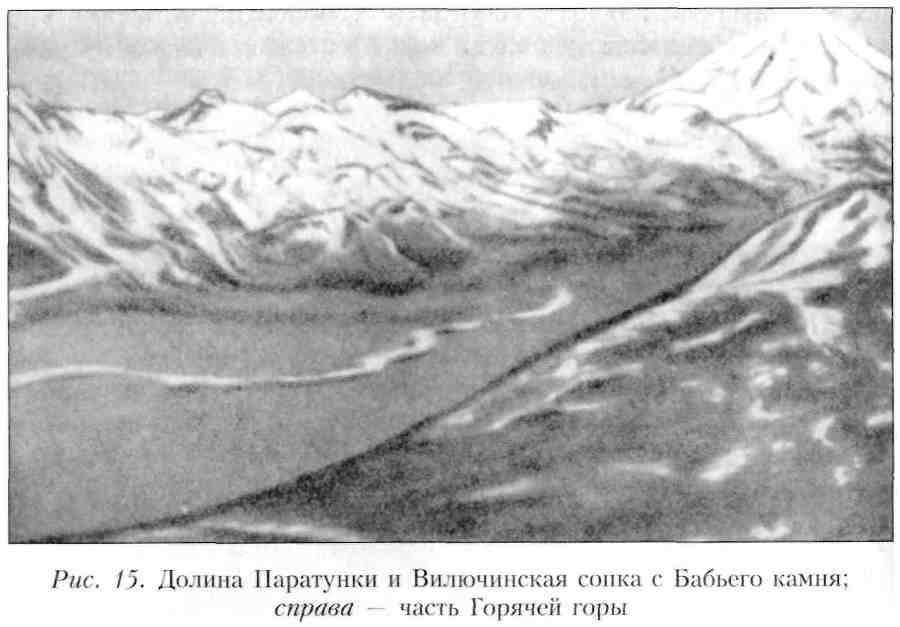

По другую сторону амфитеатра, воды которого сбегают в упомянутую уже глубокую и узкую падь, где мы спугнули парочку игравших медведей, идет новый, гораздо более высокий гребень, очень узкий и доверху заросший кедровником. С его зубцов мы могли на большое расстояние обозреть долину Паратунской Быстрой с расположенными в ней березняками и лугами. Видно и впадающую в долину Быстрой Начикинскую падь, т. е. узкую долину, по которой легко через удобную низкую седловину пробраться в бассейн Большой реки, на берега Начикинского озера. Падь Быстрой имеет на глаз значительно более крутое падение, чем долина Паратунки. Среди последней ниже устья Быстрой видна вдалеке обширная равнина бывшего сел. Николаевского, окруженная кольцом березняков, среди которых пестрят еще луговые тундрочки. Ближе хорошо видно Паратунское озеро и даже маленькие озерки увала. Далее выделяется долина р. Авачи, а за ней густоснежный хребет Коряцкой сопки.

На самую вершину мы не пошли, занявшись ботаническими сборами и наблюдениями; затем перевалили через гребень амфитеатра и попали в верхнюю часть Широкой пади, бороздящей гору широкой белой лентой от самой вершины до основания. По ее снегу мы и стали спускаться. В пади, на месте, где сливаются два снеговых потока, из двух сливающихся вместе верхних падей образовался большой выпуклый бугор, похожий на ледник с залежами дресвы сверху. По словам жителей, эта часть Широкой пади никогда не обтаивает. Немного пониже, в устье круто падающего слева ручья, попался толстый снеговой мост, одетый мощным слоем дресвы.

Затем мы понемногу оставили область альпийских растений, перешли со снега на груды гальки и дресвы по берегу выбегающей из-под снега речки (один из истоков верхней Микижиной), затем пробились через гряду ольховника и снова вошли в березовый лес, чтобы пересечь увал и вернуться домой. Ветер, очень сильный наверху, почти сдувавший нас с гребня, по словам работавшего внизу на тундре Раменского, там совершенно отсутствовал.

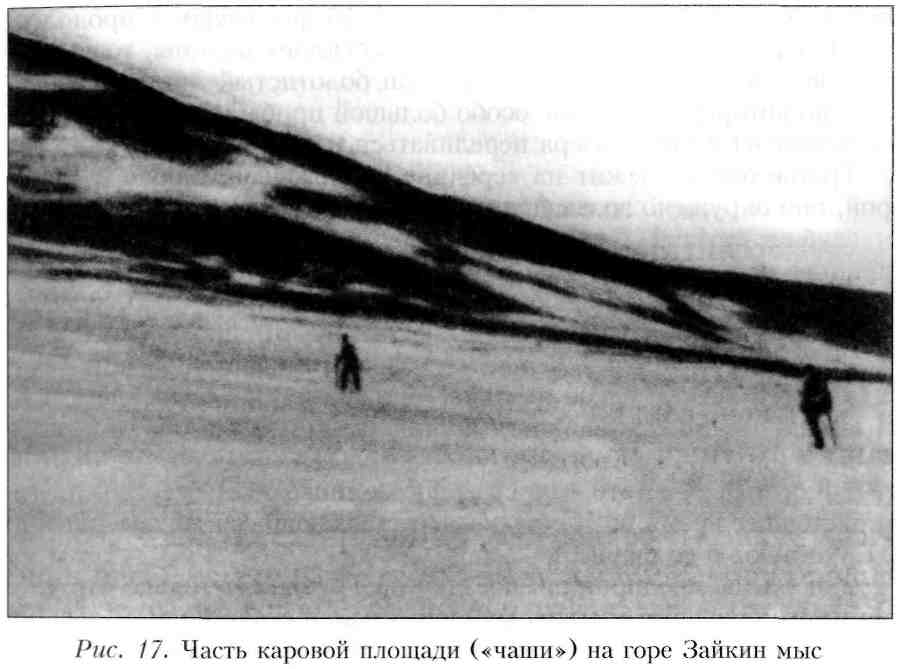

Одним из интереснейших наблюдений этого дня было открытие на Зайкином мысу ледникового цирка, или каре, т. е. ясного указания на существование здесь некогда ледника; ранее, во время экскурсий на Каримчину, мы уже видели ледниковые терраски у подножия Бархатной сопки и гор выше Зайкина мыса. Форма долины выше устья Каримчиной, образующая так называемый "трог", давала также ясное указание на ложе того ледника, который мог наворотить моренный увал, заканчивающийся так эффектно у Микижиной.

Третья интересная экскурсия наша была в Сельдевую падь и на гору Трубы, упоминаемую Дитмаром, так как ее видно с конца Дальнего озера. Сначала, 17 июня, в Сельдевую падь ходили Савич и Поршняков с Корниловым. Они с увлечением рассказывали о картинах альпийской природы и сценах из жизни медведей, которых были свидетелями, но тогда снега было еще слишком много, и достаточно цельного впечатления об этой долине они не вынесли. Поэтому 30 июня мы, оставив Раменского заканчивать бурение на тундре, поехали туда опять с тремя проводниками и пятью лошадьми. Прибыль снеговой воды в Паратунке была почти максимальная; даже Хайковая речка вышла из берегов, а через Паратунку мы едва перебрались, так как оба подступа к мосту были затоплены. На летовье мы запаслись в дорогу свежей рыбой и по слабо протоптанной охотничьей тропочке стали огибать с западной стороны Колдуновскую сопку. Тропа эта идет сплошь березовым лесом, в котором теперь появилась масса цветов красивой орхидеи -- Cypripedium Yatabeanum. Путь наш прихотливо извивался между деревьями по косогору, спускающемуся от сопки к руслу речки, также называемой Быстрою. В одном месте он выходит к самому берегу, оставляя вправо глубокий, хотя и с пологими стенками, овраг. Речка идет сплошными порогами, представляя сверху очень красивый вид, особенно там, где руслом ее служит узкий коридор среди пудингообразных лавовых масс. Она всюду почти переходима вброд (если позволяют берега) даже при полной воде. Затем мы оставили долину речки и, продолжая огибать сопку Дальнего озера, повернули через березовый лес влево, все время слегка поднимаясь, и вышли на плоский водораздел, украшенный двумя чашеобразными озерами с синеватой водой и торфяными берегами. Часть этого обширного водораздела занята березняками, часть -- сухой тундрой, которая сильно завалена всхолмленной ветрами дресвой. На тундре пышно цветут длинными, розовыми и белыми, торчащими кверху, как свечи, сережками заросли палласовой ивы (Salix Pallasii). На горных склонах кругом видны хорошо развитые рощи эрмановской березы и заросли ольховников и кедровников, причем последние также сильно пересыпаны дресвой и потому не очень густы уже от самого подножия склонов; между ними много золотистого рододендрона(Rhododendron chrysanthum), верескового Phyllodoce taxifolia и линией. Восточнее тундры идет гряда намывного характера (морена?), разделяющая долину на два параллельных лотка со слабым уклоном, в которых тихо струятся два параллельных истока Сельдевой речки и правильной грядой навалены крупные, слабо обточенные камни.

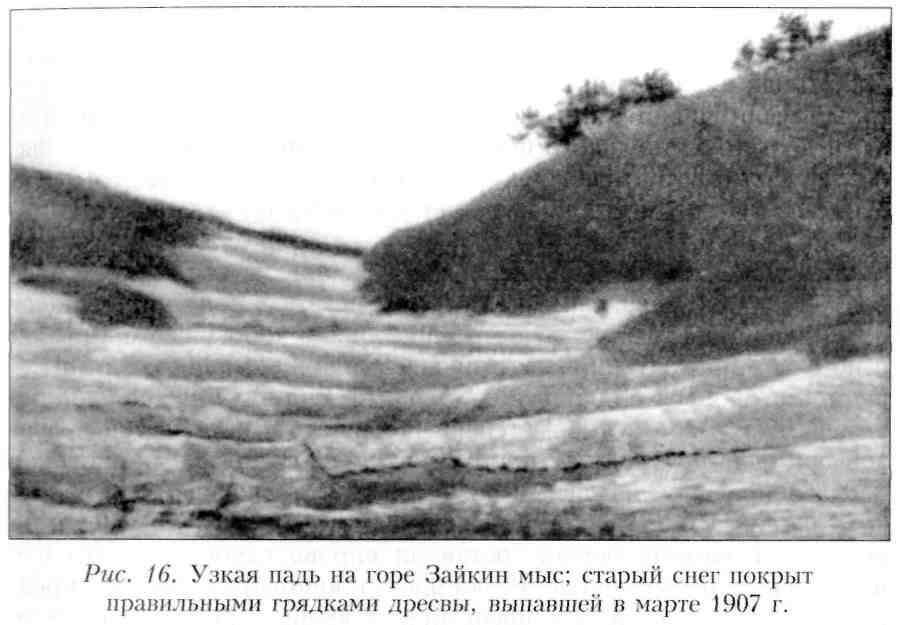

Утром на следующий день я пошел вниз по Сельдевой речке; в полуверсте ниже стоянки и упоминаемого выше увала долина сразу сужается и приобретает более крутое падение; справа и слева выступают большие скалы; чащи ольховника преобладают над другими зарослями. У подножия скал масса ключей с t 2--6° в месте выхода из земли. Поминутно встречаются снеговые мосты и значительные снеговые поля, благодаря которым во многих местах растительность еще не проснулась. Я вернулся с середины течения Сельдевой речки, а Савич с Корниловым дошли до устья ее и экскурсировали даже по морскому берегу. Путь по речке для лошадей невозможен, так как тальвега в этой долине почти нет, часты упавшие сверху крупные глыбы скал или подходят к воде осыпи. Вообще долина очень узка, хотя скалистых теснин на ней и нет. Кучи дресвы 1907 г. везде очень значительны; местами они совершенно засыпают одинаково и заросли ольховника, и каменные россыпи и, будучи всхолмлены ветром, напоминают миниатюрные дюны.

Затем я подробно осмотрел оригинальное плато водораздела, на котором оказалось всего пять озер. Озерко, из которого, по-видимому, вытекал правый исток Сельдевой речки до заноса его русла дресвой, -- блюдцеобразное, с довольно крутыми берегами, очень мелкое, но чистое; t воды его 19°. Второе озеро -- продолговатое, вплотную подходит к левому (N) склону долины, тоже мелкое, но глубже первого. Между ними болотистый лоткообразный лог, по которому, в случае особо большой прибыли воды, избыток ее может из второго озера переливаться в первое.

Третье озерко лежит на середине водораздела, ближе к Быстрой; оно окружено возвышенным кольцеобразным валом из торфа и глубже других; t воды его у берега 17,15° (на глубине двух аршин).

Наконец, самое большое озеро (t его 19°), окруженное увальчиками того типа, который я считаю признаком моренного происхождения, с крепкими берегами, поросшими эрмановской березой, имеет очень мелкое и ровное дно, по которому ползают черные камчатские саламандры (Salamandrella Dybowskyi); тут же была и икра их с развитыми уже, готовыми к выходу зародышами. Как известно, это единственное земноводное, встречающееся в настоящее время на Камчатке. Пресмыкающиеся же совершенно отсутствуют в ее фауне.

2 июля мы предприняли поездку на Трубы. От только что упомянутого большого озерка свернули влево и стали подниматься на хребет к югу среди березового леса. Этот хребет обрамляет правый склон Сельдевой пади и обрывается затем в долину Быстрой высоким, крутым склоном. Часто пересекали обширные снеговые полосы, благодаря которым обычная лесная растительность этих мест еще спит или только начинает пробуждаться от зимнего сна. И цветущих растений еще нет вовсе. Достигнув гребня, мы оставили лошадей и пошли пешком, так как впереди слишком много снега и приходится все время делать крутые спуски и подъемы через отроги возвышающейся слева горы. Справа открывается вид на долину Быстрой и эффектная картина ледникового цирка (поместному -- "чаши"), в котором она берет свое начало. Эффектна эта картина особенно потому, что черные полосы березовых насаждений образуют сложный узор на белой пелене снега. Около нас на гребне, у начала обращенного на юг склона, многие березы основанием еще погружены в снег, а листья их уже вполне распустились. Впрочем, земля здесь и зимой почти не промерзает. С гребня на NW виден во всей красе Быстринский хребет, правее Зайкина мыса. Впереди к Трубам, сколько видит глаз, тянутся мощные снеговые поля, обрамленные почерневшими уже березовыми гривками.