Ваня сказал обрадованно:

— Вот это дело! А то, ей-богу, один не управлюсь.

— Слышал, Петр Алексеевич? Грамотный парень, а не справляется. Эх, Ванюша, счастливый ты человек! Зрячий, понимаешь, Ваня, ты зрячий! А я вот до тридцати лет дожил и читать не умею. Все со слуха повторяю. — И на лице Николая Васильева появилась горькая усмешка…

Когда Ваня ушел, Петр Алексеевич обнял за плечи Васильева.

— Ты не очень убивайся, Николай, из парня будет толк.

— В нашем деле смелость нужна, — как-то грустно ответил Васильев, — а он робкий. Мы с тобой, Петруха, по проволоке ходим. Пока ходится, опасности не замечаешь. А если поскользнемся, Петруха, если поскользнемся? Заберут в полицию такого Ванюшку, а он от робости давай все выкладывать. Погубит все дело.

— Не погубит, Николай. Назовет он пяток имен, ну, десяток. Больше сам не знает. А нас сколько? Много сотен. От дуба отрежь десяток ветвей, дуб дубом останется. Вот Грачевского арестовали, Союзова арестовали, что мы — слабее стали? Почитай, во много крат сильнее. Весну не Остановишь, и народ арестами не запугаешь.

— Ну, раз ты спокоен, — помедлив, сказал Васильев, — то мне и подавно нечего беспокоиться. Я на фабриках не работаю, хожу по трактирам, бельишком поторговываю — никто на меня и внимания не обратит.

В московском жандармском управлении было два генерала: генерал-лейтенант Слезкин и генерал-майор Воейков — начальник и заместитель. Роста они были одинакового — гвардейского, но Слезкин тонкий, нервный, как скаковая лошадь, а Воейков толстый и спокойный, как битюг. Слезкин в юности был гусаром и пошел в жандармы из выгоды, Воейков же окончил юридический факультет и стал жандармом по убеждению.

Два генерала — две школы. Слезкин — николаевской: посылай на казнь из милосердия к осужденному. Воейков — школы шефа жандармов Потапова: хватай без разбора, потом разберешься.

Два генерала — два направления. Но Слезкин — начальник, и поэтому приходилось Воейкову действовать «в обход».

Еще в июне 1874 года Александр II поручил генералу Слезкину произвести «дознание о распространении в народе в разных местностях империи преступной пропаганды». Слезкин с тремя адъютантами, тремя прокурорами и с молоденькой артисткой Баскаковой в качестве чтицы объехал восемь губерний. В результате этой поездки появился труд на 24 802 листах. Писали адъютанты, писали прокуроры, писали чиновники для особых поручений при губернаторах — генерал Слезкин только редактировал: «да» он переделывал на «нет», вместо «28 или 36 человек» он писал: «2–8 или 3–6 человек», слово «рабочий» он всюду переправлял на «недоучившийся семинарист». Вывод из доклада генерала Слезкина напрашивался сам собой: с преступной пропагандой покончено!

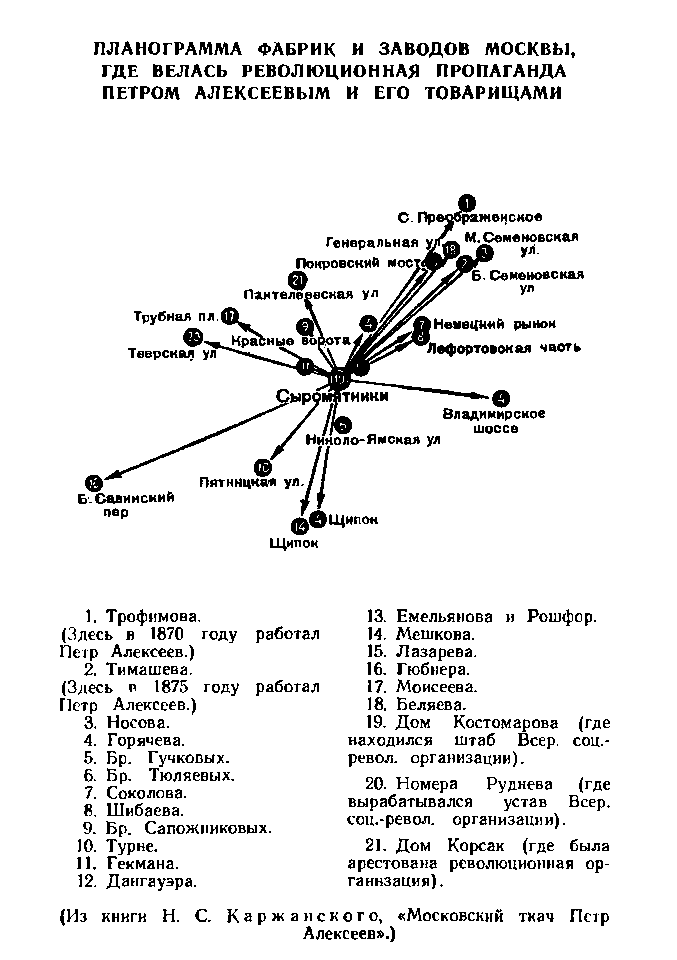

Доклад генерала Слезкина был готов в марте 1875 года, как раз в то время, когда на рабочей карте генерала Воейкова появились десятки новых красных точек: из донесений платных и добровольных шпионов стало известно, что на многих московских фабриках возникли революционные кружки. Генерал Воейков понял, что в Москве появилась новая организация — большая, неуловимая; появились новые люди — ловкие, опытные и осторожные.

По небу плыли белые облака со стальными подпалинами.

Дождя не было, а воздух был пронизан сыростью.

И в такой кислый день Слезкин сидел в коляске без шинели. Молодой жандармский офицер, спутник Слезкина, увлеченно о чем-то рассказывал, но Слезкин рассеянно смотрел на убегающие назад дома, на людей, снующих по тротуарам, и время от времени притрагивался большим пальцем левой руки к седым усам.

Серые рысаки быстро домчали коляску до дома генерал-губернатора; кучер остановил лошадей не перед парадным подъездом на Тверской, а свернул в переулок и въехал в широкие ворота. Офицер проворно выскочил из коляски и распахнул дверцу.

Слезкин выгрузился медленно, по-стариковски, но, очутившись на земле, приосанился и молодцеватым шагом, гремя волочащимся за ним палашом, направился в дом.

В коридоре было темно. Слезкин не видел охраны, хотя знал, что где-то тут дежурят его «молодцы»,

— Есть тут живая душа?

Словно из-под земли, выросли два охранника.

— Григорий Иванович у себя? — спросил Слезкин, не ответив на приветствие.

— В диванной, ваше превосходительство!

Слезкин, подобрав палаш, направился к белой двери, на которой смутно отсвечивало золото затейливого рисунка. Не постучав, Слезкин вошел в комнату.

На длинном столе стояли хрустальные вазы. Узкоплечий человек с большими пушистыми усами, держа на весу вазу, разглядывал в ней что-то. Это и был Григорий Иванович Вельтищев — не то камердинер, не то наперсник князя Долгорукова.

— Здравствуй, Григорий Иванович!

— Здравствуйте, — сдержанно ответил камердинер. Он поставил вазу. — Когда изволили приехать?

— Только с вокзала. Как князь?

— Туча.

— По какому поводу?

— Вами недоволен. Говорит, «караул» надо кричать, а вы поете «аллилуйя».

Слезкин улыбнулся: вон оно откуда ветер дует! Всю дорогу из Петербурга в Москву он думал о том, что, собственно, произошло. Четыре дня носились с ним в Петербурге, как с дорогим гостем: Потапов — шеф жандармов и начальник Третьего отделения — возил его к графу Палену, министру юстиции, тот — к царю. Доклад прошел блестяще: царь поднялся из-за стола, чтобы поблагодарить Слезкина стоя. Из дворца увез его градоначальник Трепов «откушать в семейном кругу». А на пятый день — отшатнулись от него все. Когда он явился с визитом к графу Палену, тот его не принял, а непосредственный начальник, Потапов, увидев его вчера в приемной, удивленно взглянул на него и раздраженно спросил: «Вы еще в Петербурге?»

Слезкин понял, что кто-то «вымазал его дегтем». Но кто?.. И вот теперь он получил ответ: всесильный Долгоруков! Друг царя!

Начальник московского жандармского управления сразу почувствовал, что он стар, что ноги дрожат, что из спины уходит сила, придававшая фигуре стройность. Он присел к столу и заискивающе посмотрел на «всесильного» Вельтищева.

— Григорий Иванович, мне бы с князем поговорить.

— Нельзя. Убираются.

— Очень надо.

Григорий Иванович пристальным взглядом умных глаз окинул Слезкина.

— Прижали, — сказал он участливо. — А вы, генерал, не горюйте, — добавил он добродушно. — Образуется. Посидите тут, а я посмотрю, как князь. Если вёдро — позову.

Григорий Иванович ушел. Слезкин прислонился головой к спинке стула, закрыл глаза. В голове шумело. Наплывала дрема.

— Пожалуйте, ваше превосходительство!

Слезкин вскочил, подобрался и валкой кавалерийской походкой зашел в спальню князя.

В глубоком кресле завернутый в пудер-мантель сидел генерал-губернатор князь Долгоруков. Щегольски одетый француз Леон Эмбо прилаживал паричок на лысую голову князя.

— Поздравляю, генерал.

— С чем, ваше сиятельство?

— Тебя государь жалует брильянтами к Александру Невскому.

— Спасибо, ваше сиятельство, за приятную новость.

Парикмахер приклеивал волосок к волоску. Григорий Иванович стоял в стороне и подбадривающе смотрел на Слезкина.

— Тебе Потапов показывал мое письмо?

— Не показывал, ваше сиятельство.

— Странно…

В эту минуту парикмахер завивал колечком усики князя, и слово «странно» прозвучало плоско, без буквы «р».

— Воейкова видел?

— Нет еще, ваше сиятельство.

Парикмахер отступил на несколько шагов, поворачивая голову вправо и влево, проверял свою работу, и, оставшись ею доволен, приблизился к креслу балетными па и осторожно, кончиками пальцев, снял с князя пудер-мантель.

Долгоруков оказался в одном белье, в туфлях на босу ногу.

— Ваше сиятельство… — начал парикмахер.

— Пошел! — отмахнулся от него князь. — Григорий, проводи господина Леона.

Парикмахер собрал свой инструмент и вышел из комнаты танцующим шагом. За ним последовал и Григорий Иванович.