Обсуждая «основные проблемы теории относительности», А. Эйнштейн указывает на два аспекта, которые играют ведущую роль в его теории. Нас интересует здесь только один из них: «Фундаментальным оказывается следующий гносеологический постулат: понятия и суждения имеют смысл лишь постольку, поскольку им можно однозначно (курсив наш. – А.К., А.А.) сопоставить наблюдаемые факты. (Требование содержательности понятий и суждений.)»[130] Это требование обязана соблюсти любая теория, но обратимся теперь к языку. Какой «смысл» «имеют» «понятия и суждения» в системе языка? Можно ли им «однозначно сопоставить наблюдаемые факты»? Давайте разберемся с понятием «факта». Видимо, «факт» – это вещь, но мы уговорились выше, что «для нас» вещь – это образ, то есть для нас «фактом» является образ. Но он, как мы выяснили, функционирует сам по себе, а человек – скорее сфера его обитания, его «биоценоз», нежели сознательный и произвольный организатор его бытия. Следовательно, об «однозначной» сопоставимости понятия и суждения с фактом говорить не приходится. Отсюда – язык в нынешнем его виде не «имеет смысла». Впрочем, теперь очевидно, каким он должен быть.

Итак, задача состоит в формировании таких языковых форм, которые несли бы на себе качество процессуальности и были бы нефактуальны, что давало бы возможность, с одной стороны, описать процесс в целом, а с другой – не лишиться конкретики мышления. Что мы имеем в виду? Это легче пояснить на примере глагольных и существительных с семантическим оттенком «глагольности» форм: глагол «иду» – соответствует первому требованию – процессуальности, но фактуален, поскольку отражает факт ходьбы. Понятие «движения» (существительное с семантическим оттенком «глагольности») также не решает этого вопроса, доказательством тому служит совершенная необходимость для «движения» пространственно-временного континуума, что сразу делает его фактуальным. Еще ближе понятие «энергии», но тут менее очевидной становится процессуальность. А вместе с тем если бы мы смогли соблюсти оба положения – это был бы реальный способ вырваться из плена бесчисленных состояний и обратиться к миру процессов, что открывает перспективы преодоления ограничений, вводимых принципом неопределенности Гейзенберга.

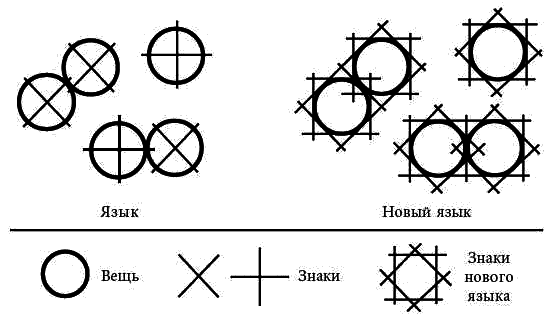

Новый язык, заявленный психософией, не делает ничего сверхъестественного в том смысле, что, так как само понятие языка предполагает наличие знаков, «новый язык», как и прежний, не расстается со словом. В чем же тогда «новость» «нового языка»?

Из чего состоит язык? Из знака, обозначаемого и понимания. Проблема имеющегося у нас языка не в знаке (слове) как таковом, знак – это просто технология языка. Если технология используется, а мы не добиваемся желаемого результата – это не означает, что плоха технология. Так, при прекрасной технологии шитья, но плохих тканях и нитях результат шитья отвратителен. Отсюда: «понимание» имеет двойственную природу: во-первых, «понимание» обозначаемого как собственно понимание, для чего нет необходимости в языке; во-вторых, «понимание» как понимание соответствия «знака» и «обозначаемого». Язык как бы догоняет понимание, но, догнав, искажает, накладывая на него структуру собственной организации с коннотациями, правилами построения предложений, согласования времен и т. п.

Первая половина «понимания» языка позволяет человеку пользоваться имплицитными понятиями, но это еще в большей степени усложняет вторую половину «понимания», которая призвана обеспечить соответствие знака и обозначаемого. Возможно ли определить имплицитно понятое? Как правило, это описательное определение, но оно никогда не бывает эффективным, поэтому «новый язык» занимается не толкованием знака, что делает наш обыденный язык в целях достижения понимания, а введением «патогномоничных» критериев, способных отделить одно обозначаемое от другого. Этим не только достигается соответствие знака и обозначаемого, но и сохраняется возможность для имплицитности, и как следствие – искажения «обозначаемого» не происходит.

Таким образом, несодержательный подход, обеспечивающий познание открытых систем, нуждается в таких знаках, которые бы не отражали содержательную «видимость» конкретных фактов, поскольку все изменения, стоящие за этими фасадами, в таком случае автоматически загораживаются от нашего внимания и познания, то есть понятия нового языка должны быть «не-фактуальны». С другой стороны, «новый язык» должен отражать процессуальность происходящего – должен быть «процессуален». Язык должен не воспроизводить процесс, не симулировать процесс, не выстраивать параллельную реальному процессу линию некого псевдопроцесса языкового генеза; язык должен следовать с ним, за фактически происходящим. Мы применяем слова «нового языка» как краску, мы словно бы метим ими муравьев в муравейнике, не вмешиваясь в само действо, мы фактически следуем с процессом, видим его рисунок, рисунок, создаваемый передвигающимися точками; это фактический, а не имитируемый процесс.

Возможность

Несмотря на критику языка и логики, психософия отнюдь от них не отказывается, что было бы просто нелепо. Логика и нынешний язык совершенно необходимы как основа для общения и взаимопонимания, в определенном смысле они действительно являются фундаментом нашего мышления. И, в конце концов, нам никогда не расстаться со знаком, по крайней мере в «обозримом» будущем. Таким образом, если бы мы вдруг, ополоумев, отказались бы от логики и тем более от языка, мы бы потеряли возможность к пониманию, и в еще большей степени к взаимопониманию, которое для нас в такой (и только такой) – языково-логической форме – совершенно естественно.

Значит, если мы не дадим себе труда логического обоснования и выведения из логики языка и собственно логики ряда терминологических позиций, мы не достигнем с ее помощью понимания предмета обсуждения и будем вынуждены пуститься в а-ля феноменологические (а отчасти и а-ля антропософические) рассуждения, которые, как показывает опыт, не дают единого понимания и допускают поистине «феноменальное» разнообразие трактовок. Таким образом, мы формулируем логические обоснования наших позиций не с целью вывести их из логики, поскольку такая попытка была бы сродни стремлению по форме мандарина определить форму мандаринового дерева (угадать возможно, впрочем, как и ошибиться, но «вывести» – нет), а для того чтобы, во-первых, показать, что положения новой методологии имеют в логике хоть отрицательные, но основания (если есть мандарин, видимо, должно быть и что-то, на чем он растет, или что-то, что его производит и т. п.), а во-вторых, сделать их понятными для познающего, поскольку языковое мышление человека, как мы уже говорили, – суть система логических конструкций.

Впрочем, наличие лишь отрицательного доказательства рассматриваемым положениям в самой логике – лишний раз обосновывает ее несостоятельность в рамках дальнейшего исследования, а это в свою очередь даст нам право отказаться от существующих языковых форм (трактовок этих форм). Именно этого не сделала, например, та же феноменология, что и обусловило ее собственную противоречивость, поскольку вместе с языком она заимствовала и описанное нами выше основное языковое противоречие, не заметив этого. Ну и, кроме всего прочего, это доказательство преемственности новой методологии, что тоже важно для нашего мышления и понимания.

Итак, мы проводим логический опыт с целью выявления основного противоречия, которое даст нам возможность прикоснуться к реальности, не зависимой от мира вещей и мира закономерностей. Короче говоря, мы пробуждаем к жизни противоречие, чтобы строить на нем новое знание, новую методологию.

Мы построим три модели, в двух из которых воспроизведем соответственно мир вещей и мир закономерностей.

130

Эйнштейн А. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Наука, 1966. T. 2. C. 120.