Поравнявшись с танком Мохова, остановил машину, крикнул через люк.

— Что у тебя?

— Главный фрикцион не включается. — Он с досадой махнул рукой: — В самую горячую минуту заело.

— Тяги регулировал?

— Само собой… Перед учением.

Воронкин вылез из танка.

— Давай-ка еще проверим.

— Задержишься со мной, — виновато сказал Мохов, — атака скоро.

— Чего там… Вместе атаковать должны.

Он внимательно осмотрел тягу за моторной перегородкой, и вскоре послышался его довольный голос:

— Вот она, злодейка! — На промасленной ладони Воронкина лежала стреляная гильза. — Под тягу закатилась. Со мной такое тоже случалось.

Он соскочил с танка Мохова, крикнул:

— А теперь, Вася, нажмем!..

Свой взвод они догнали, когда он проходил через боевые порядки пехоты. Через минуту, проскочив открытый участок, танки с ревом поползли вверх на «Крутую». Далеко за вершиной Степан видел клочок темного облака.

Много дней просидел он за рычагами под этой броней — то пылающей жаром, то прокаленной морозом. Много кубометров земли перекинули лопатой, преодолевая реки, топи, горные перевалы. Все, что осталось за плечами, теперь, казалось, усиливало тягу танкового мотора, давало хорошее сцепление гусеницам. Танк неудержимо шел на подъем. Вот он вырвался на вершину. За ним второй, третий… «Противник» отступил.

Осенний ветер шумел в листве. Сумрачно, прохладно. Но вот из-за темной тучи показалось солнце, яркие лучи осветили стоявших над крутым скатом Воронкина, Сатпаева, Мохова и других танкистов. Опершись друг другу на плечи, они восторженно смотрели вниз и сами удивлялись тому, как в пылу «боя» одолели такой подъем.

Душа солдатская

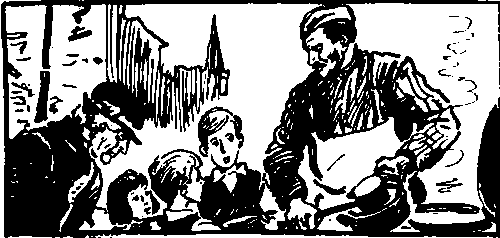

Он хорошо запомнился мне сидящим на подножке трехтонки под развесистым деревом. Колени прикрыты куском мешковины. Из-под ножа на нее струилась картофельная кожура, укладываясь в узорчатую горку. Очищенную картофелину он бросал в стоящее у ног ведро с водой, а из мешка брал новую.

Степан Корень — так звали этого солдата — был под стать своей фамилии: кряжистый, весь накрепко сбитый, с сутуловатой широкой спиной. По земле ступал плотно, хотя и имел небольшой изъян — чуть припадал на левую ногу. Он никогда не хвастал своей силой, а если его вынуждали на такой разговор, обычно отвечал: «Я рядовой сибиряк, у нас есть люди куда покрепче. А почему?.. Сибирь прокаляет, особенно тех, кто живет на природе». Он мог без умолку рассказывать о родных краях; и что деревья там куда посолиднее здешних — повыше и пообхватистей, и про орешник — буйный и щедрый, каждый куст которого осенью долго пламенеет разноцветьем, и о богатой охоте — зверь живет там вольно.

Тогда, в сорок третьем, Степану сравнялось двадцать семь лет, но от глаз к вискам уже лучились мелкие морщинки. Они-то, пожалуй, да небольшие складки у губ придавали лицу Степана добродушное выражение, располагали к нему людей. Может быть, потому и пятилетний Сашко, сын хозяйки дома, сразу привязался к нему, не отходил с самого утра, как только машина с полевой кухней въехала во двор. Улучив свободную минуту, Степан смастерил ему свирельку из ветки тальника, и сейчас мальчик с зажатой в руке игрушкой сидел рядом с поваром на подножке машины, свесив босые ноги.

На дереве застрекотала сорока. Степан ответил ей, да так схоже, что сорока перескочила вниз на ближнюю ветку, свесилась над сидевшими под деревом солдатами.

Сашко рассмеялся, затормошил повара за рукав гимнастерки:

— Дядя, еще!

Степан затоковал, как токует бекас, после зачирикал по-воробьиному, подражал перепелке, фазану. Мальчик от возбуждения подпрыгивал на сиденье, требовал еще и еще.

Смеялись и солдаты. Один из них заметил:

— Артист, и только. Зря в повара подался.

А Сашко, когда у него поулеглось возбуждение, спросил:

— Дядя, ты настоящий военный?

— Настоящий, хлопчик, а как же… — Кивнул в сторону кузова машины, из которого торчал ствол винтовки: — Видишь?.. Моя.

— А моя мама тоже каждый день чистит картошку. А она не военная.

— Так то мама! — усмехнулся Степан.

Сашко посидел некоторое время молча и снова спросил:

— Дядя, а ты стрелял в фашистов?

— Приходилось.

— Попал?

— Пока не попал еще, но обязательно попаду.

Мальчик смотрел на свои босые ноги и тихо, почти шепотком, сказал:

— Моего папу фашисты на войне убили.

Степан притушил улыбку. Виновато крякнул, торопливо заговорил:

— Вот мы фашистов шуганули из вашего села — будь здоров! В коленках у них трясучка, драпают. — Он посмотрел на маленькое с редкими конопушками и острым носом лицо мальчика, вздохнул: — Эх, как жизнь обернулась для тебя с малолетства! Исхудал и страху натерпелся… Теперь бегай по селу вольно, скоро совсем добьем фашиста… Подрастешь, в школу начнешь ходить. Мамка сошьет тебе сумку, будешь носить в ней книжки с картинками, карандаши, тетрадки…

Он суетливо пошарил по карманам, извлек небольшой пакетик с сахаром и дал мальчику. Сидевший у ствола дерева солдат тоже протянул Сашко кусок сахара.

В отдалении усилилась орудийная стрельба Степан, легонько подталкивая Сашко в спину, говорил:

— Иди, хлопчик, в хату, посиди пока в погребе, а то, не дай бог, фашистский снаряд сюда припожалует.

Мальчик неохотно отошел от машины, скрылся в доме.

Километрах в трех за селом шел бой. И если бы не отдаленный гул орудий и едва слышный перестук пулеметов, ничто не напоминало бы в этом дворе о войне. Из трубы кухни плавно вился дым, теряясь в густой листве… Рядом сидели шофер и еще два солдата, они тоже чистили картошку. Тот, что сидел на земле, прислонившись спиной к дереву, сказал Степану.

— Ребятишки к тебе быстро привыкают. Своих-то имеешь?

— Не женат пока.

— Что ж так припозднился?

— Успею… Жениться, парень, не лапоть надеть. — После небольшой паузы пояснил: — Перед самой войной чуть было не женился, но вовремя раздумал. Девка с лица и по фигуре ладная, а душа мелкая. Не хотел жениться на фигуре. Поначалу нравилась, а после один случай открыл мне глаза. Как-то она говорит, что сестра в городе бедствует: осталась без мужа с ребятишками, часто хворает. Советую ей: «Сестру в деревню переправь, здесь на чистом воздухе и добрых харчах поправится». А она: «Была нужда — три лишних рта, да к тому же хворая». У меня после того вся любовь к ней, какая была, испарилась, будто ее и не было. С таким человеком, что только о себе думает, в жизни намаешься. После, как война началась, еще лучше разглядел ее. Мужиков в колхозе кругом женщины заменили, каждой работенки прибавилось, а она все в сторону глядит, от гурта отбивается, работа, мол, не по ней, другую просит. И совсем как-то закисла… Нет, думаю, на такую в беде не обопрешься…

— А я прежде думал, — перебил Степана тот же солдат, — как это ты от семьи добровольцем пошел на фронт?

— Думал, да плохо. И от семьи пошел бы, теперь такое время — все поднялись. Как только началась война, из нашей Антиповки всех здоровых мужиков будто ветром выдуло. Остались бабы с мальцами, старики да я. А тут время уборки подошло. Вот где помозговать надо было! Земли много, а людей мало, тракторы кое-какие остались, а трактористы ушли на фронт танкистами. Как ни мозгуй, а своими силами не управиться бы — город помогал.

Меня военкомат забраковал из-за хромоты. Зато в колхозе я сразу стал на виду, выплыл в верхи. Прежде кашеварил в бригаде, а тут за нехваткой мужиков бригадиром поставили. Поначалу водился за мной один грешок — к водочке прикладывался. Сам знаешь: стоит переднее колесо подмазать, как заднее само пойдет. Дальше — больше… Хорошо председательша колхоза — строгая бабочка! — приметила, куда дело идет, и взяла меня в оборот. Бросил водкой баловаться, покрепче вцепился в работу. А все одно думки о фронте из головы не выходили. Крепкий ведь я кругом, только с малым брачком. Тут еще женщины одолевали. Бригада моя целиком из них была. Работают и попутно языками молотят: «Один ты у нас, Степан, разъединственный, ходишь промеж нас, будто кочет. Без хвоста только…» И заливаются. Чего только не наслушаешься за день!.. Подался я опять в район и в военкомате потребовал напрямки: отправляйте в армию, а то сам уйду. Напомнил, что прежде кашеварил в бригаде: коли в строй не гожусь, пошлите в тыловые. Взяли. Дали винтовку, ну и поварешку к ней…