«Посему, — скажешь ты, — их словесность, без сомнения, находится в цветущем состоянии!» Не ошибешься. Хотя я в Акардионе и недолго пробыл, однако мог заметить, что у них довольно много политических и ученых ведомостей, вестников, модных журналов. Племя акардийских Греев и Тибуллов особенно велико{160}; они составляют особенный легион. Между тем элегии одного несколько трудно отличить от элегии другого: они все твердят одно и то же, все грустят и тоскуют о том, что дважды два — пять. Эта мысль, конечно, чрезвычайно нова и поразительна, но под их пером уже несколько обветшала, по крайней мере так уверял меня один из знатоков их поэзии.

Как истинный сын отечества, я порадовался, что наши русские поэты выбрали предмет, который не в пример богаче: с семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость. Наши стихотворения не обременены ни мыслями, ни чувствами, ни картинами; между тем заключают в себе какую-то неизъяснимую прелесть, не понятную ни для читателей, ни для сочинителей; но всякий не славянофил, всякий человек со вкусом восхищается ими.

Избавившись от голов и сердец, акефалийцы получают ненасытную страсть к палочным ударам, которые составляют их текущую монету. Сею жаждою мучатся почти все: старцы и юноши, мужчины и женщины, рабы и вельможи. Впрочем — что город, то норов, что деревня, то обычай; но Безглавцы омерзели мне по своему нелепому притворству: они беспрестанно твердят о головах, которых не имеют, о доброте своих сердец, которыми гнушаются. Получающие самые жестокие побои, ищущие их везде, где только могут, утверждают, что их ненавидят.

Я оставил своего товарища в Акардионе и на другой день рано поутру отправился к пределам Бумажного Царства.

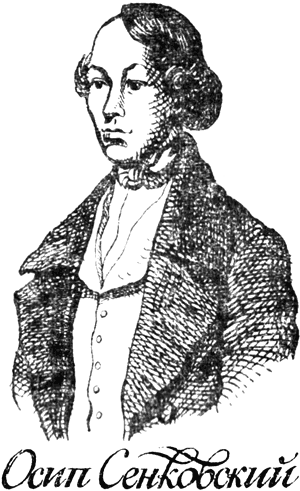

Осип Сенковский

СЕНКОВСКИЙ ОСИП (ЮЛИАН) ИВАНОВИЧ (1800–1858 гг.) — писатель, журналист, ученый-востоковед, впоследствии ставший известным в русской литературе как знаменитый «Барон Брамбеус». Учился сначала в Минском коллегиуме, затем в Виленском университете, где сблизился с деятелями польского революционного движения: А. Мицкевичем, И. Лелевелем и др.

По окончании университета в 1819 году отправляется в путешествие по Ближнему Востоку и Африке с целью усовершенствования в восточных языках, а также для собирания различных исторических материалов. Получив еще во время путешествия предложение о сотрудничестве от русской дипломатической миссии в Константинополе, он в 1821 году отправляется в Петербург.

Здесь Сенковский поступает на службу в Коллегию иностранных дел, а с 1822 года получает в Петербургском университете кафедры арабского, турецкого, а затем персидского языков. Впоследствии он овладел также китайским, монгольским, тибетским языками. За время своего преподавания, продолжавшегося до 1847 года, Сенковский опубликовал ряд исследований, некоторые из них получили высокую оценку в европейской ориенталистике, воспитал целую школу ученых, внесших крупный вклад в развитие русской науки о Востоке (П. С. Савельева, М. Г. Волкова и др.). На его лекциях мечтал побывать Н. Г. Чернышевский. Однако в скором времени Сенковский охладел к университетской деятельности, центр его интересов перемещается в литературу, журналистику.

В 20-е годы Сенковский сотрудничает в альманахе А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда», причем о его сказке «Витязь буланого коня», помещенной здесь, с похвалой отзывается Пушкин.

С 1834 года он начинает издавать журнал «Библиотека для чтения». Литературный отдел журнала в первые годы его существования представлен именами А. С. Пушкина (здесь впервые была напечатана «Пиковая дама», «Гусар», сказки и т. д.), П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского, но постепенно их произведения вытесняются литературной продукцией «корифеев вульгарного романтизма», различных мелких литераторов. Основной коммерческий принцип издания определяет деятельность Сенковского как редактора и его «принципиальную беспринципность» как критика: с одной стороны, он помещает в «Библиотеке» ряд хвалебных рецензий на произведения Пушкина, с другой — уравнивает с ним второстепенного автора А. Тимофеева, называет «русским Гёте» явно среднего драматурга Н. Кукольника. И все же значение деятельности Сенковского в истории русской культуры неоспоримо. Герцен, называвший его «Мефистофелем николаевской эпохи», пытался отстранить от него подозрение в правительственной ориентации, сумел усмотреть за его холодным лоском «угрызение совести», за презрительной улыбкой — «принужденные шутки человека, сидящего за тюремной решеткой» и прекрасно понимал разрушительную силу его журнальной позиции. Чернышевский отдавал должное его новым для России дарованиям — организатора журнального дела. Писарев считал, что нельзя отказать Сенковскому в уме и огромном таланте.

Ученое путешествие на Медвежий Остров{161}

Итак, я доказал, что люди, жившие до потопа, были гораздо умнее нынешних: как жалко, что они потонули!..

Какой вздор!..

……………………

…14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишком тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествие. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы, и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блещущею поверхностью, усеянною красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделала эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастию, удовольствию; и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или вместе с деревьями и плодами теплых стран света погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом{163} для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в св. Писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.