Я не понимал тогда природы художественного образа, не знал, что всякая фраза писателя — это одновременно его мысль и чувство, согласно выражающие неповторимое, свойственное только ему образное представление о мире и его неуловимых связях. Но я, самонадеянный, хотел постичь самостоятельно, во что бы то ни стало хотел докопаться сам до тонких секретов художественного письма. Чтение этой книги подарило мне несколько благословенных минут — праздничных минут для размышлений о самом, быть может, загадочном творчестве людей — художественном творчестве.

Однажды свалился от гриппа политрук Егоров. Его положили в палату-изолятор.

— Слушай, дай мне ту самую книгу, что ты хоронишь в чемодане, — попросил Егоров, уходя в палату.

— Но это специальная книга. О русском языке. Вряд ли вам понравится.

— Вот и дай мне эту специальную книгу. Почему ты думаешь, что не понравится?

Он читал ее три дня. Медицинская сестра сердилась: «Не лечится, а читает книгу. Отберу — обидится, возвращу — опять же читает без режима. Если бы роман, а то какое-то научное сочинение».

Придя из лазарета, Егоров бережно протянул мне книгу и медленно, наслаждаясь звуками речи, сказал:

— Знаешь, о чем я подолгу там думал? Какой, в самом деле, красивый и звучный наш русский язык! — И, несколько смутившись, поспешно прибавил: — Спасибо, спасибо за книгу.

Потом я увидел в блокноте Егорова цитату из Тургенева:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Этой цитаты в моей книге не было.

Полина Петровна, жена Егорова

Вскоре Егоров погиб. Страшно нелепо погиб: снаряд угодил в трамвайный вагон, пересекавший Невский; Егорову оторвало руку и ногу, спустя два часа он умер.

Не буду рассказывать, как отозвалась в душе смерть доброго товарища. Хотел было требовать, чтоб меня отчислили на фронт («Лучше на фронте, чем в этой каменной ловушке!»); написал уже рапорт на имя начальника курсов, но в самое последнее мгновение, перед дверью кабинета командира роты, порвал свое прошение на мелкие кусочки. Скажут ведь — мальчишество! Глупейшее мальчишество или дряблость нервов…

На следующий день после похорон меня вызвал начальник курсов и сказал:

— Езжайте к жене Егорова. Сообщите ей о смерти…

Я невежливо поморщился. Начальник курсов продолжал:

— Зовут Полиной Петровной. Живет на улице Чайковского, работает инструктором райкома партии. Езжайте и скажите… Скажите, что Виктор Сергеевич был хорошим человеком, и мы глубоко сожалеем. Утешьте, как умеете. Если нужно, задержитесь с нею. Ну истерика там, обморок — мало ли что бывает. Женщина.

— Утешать я не умею, товарищ полковой комиссар.

— Расскажите правду. Захватите с собой ее портрет. Единственное, что оказалось в кармане у Егорова. Кроме партбилета, разумеется.

Я взял портрет Егоровой и отправился по адресу. Мне еще не приходилось сообщать кому-нибудь о смерти близкого человека, и я совершенно не представлял себе, как это делается. Вспомнил все, что говорил мне о жене Егоров. Сведения оказались до крайности скудными. Женились зимой сорокового года. Летом мечтал поехать на Украину, к его матери, — началась война. Детей еще не было. До работы в райкоме она учительствовала. Три года преподавала историю и конституцию. Как-то в минуту откровения Егоров говорил: — «Жена моя — добрейшее создание. Страшно боится, когда захвораю. Такая трусишка, ей-богу!..» — и по-детски при этом смеялся. Познакомить меня с нею он так и не успел.

Я рассмотрел портрет. Симпатичная молодая женщина с мягкими чертами лица и круглыми красивыми глазами. Ни слащавой улыбки, ни сентиментальной томности, ни поддельного восторга — ничего подобного, что встречается так часто на женских фотографиях, в этом портрете не было. Она выглядела просто и естественно, как будто ее сняли совсем неожиданно. И ни за что нельзя предположить, глядя на карточку, что она учительница или партийный работник. Не хватало, на мой взгляд, строгости в глазах и обязательной для этого серьезности.

Мы встретились у двери с дощечкой «N 12». Она, по-видимому, только что пришла откуда-то, — вставляла в замочную скважину ключ.

— Простите, не вы ли Полина Петровна Егорова?

— Да, это я, — ничуть не удивившись, сказала она.

— В таком случае, я к вам.

Вошли в полутемную комнату. Она отдернула занавески на окне и предложила мне стул возле стола.

— Я к вам со службы, с курсов политсостава. Моя фамилия Дубравин.

Она вздрогнула.

— Что-нибудь случилось?

Я на секунду замялся.

— С Виктором, да? Вы его знаете?

Я осторожно кивнул.

— Он заболел? Или ранен? Может, убит? Да говорите же, вы человек военный!

Она села напротив, требовательно уставилась на меня глазами. Сощурилась.

— Виктор Сергеевич убит. Снарядом. В вагоне трамвая, когда ехал к вам.

Она приоткрыла рот и нервно моргнула.

— Не верю, — сказала она после паузы, горько усмехнувшись одними глазами. — Не верю.

— Мы были с ним товарищами. Наши койки стояли рядом… В тот день в его кармане нашли вашу карточку. — Я положил перед ней портрет, она мельком взглянула на него и отвернулась в сторону. — Он получил смертельное ранение и через два часа скончался.

Я не знал, что говорить еще. Она молчала. Медленно поправила волосы на лбу, затем почему-то встала и снова опустилась на стул.

— Да, он обещал приехать в воскресенье. Я ждала его… и очень беспокоилась.

— Именно в воскресенье это и случилось. В десять утра.

— Мы собирались… — и она замолкла.

Если бы она расплакалась, мне было бы, вероятно, легче. Я стал бы уговаривать ее, и возможно, нашел бы слова для утешения. Но она не плакала.

— В каком же он госпитале?

— Вчера его похоронили.

— Боже мой! — тихо воскликнула Полина Петровна и сжала виски ладонями. — Так его уже нет? Виктора, говорите, нет?

— Виктор Сергеевич похоронен на Волковом кладбище.

— Он ведь близорукий, вы знаете? Я заказала ему очки. Завтра будут готовы. — Она протянула мне квитанцию. «Егоров В. С. — 2,5 диоптрии» — значилось в квитанции. — Когда вы его видели?

— Последний раз мы вместе завтракали… в воскресенье утром. Сегодня уже вторник.

— Но почему на Волковом? Это же так далеко, так далеко!..

— Полина Петровна, не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

— Вы? — она посмотрела на меня с удивлением. — Ах, да! — взяла у меня квитанцию, бережно положила под чернильницу. — Оставьте, пожалуйста, меня одну.

Я поклонился ей и вышел.

Раскуривая папироску у подъезда, я взглянул на окно. Полина Петровна стояла у занавески и беззвучно плакала. Я вспомнил, что ничего не сказал ей о Викторе. Что он в самом деле был чудесным человеком и любил ее… Нужны ли ей эти слова?

Подавленный горем этой тихой женщины, злясь на себя за неумение утешать людей, я отошел от окна и поплелся на Литейный.

Обычный случай

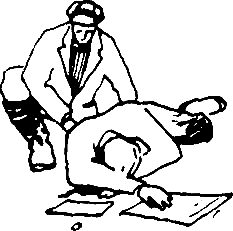

Еще одно несчастье: ранен на заводе Павел. Рваным осколком снаряда ему повредило плечо и зацепило ухо Ранение не опасное, но две или три недели полежать в постели, говорят, придется. Он лежал в больнице в маленьком отдельном кабинете рядом с палатой для тяжелобольных.

— Расскажи, как тебя царапнуло?

Павел нахмурился, пожевал губами, медленно, с неохотой сказал:

— Не интересно. Ну совсем не интересно.

Я не стал надоедать с расспросами. После длинной паузы, беспокойно глядя мне в глаза, Пашка признался:

— Такой, знаешь, конфуз получился… Совесть убивает.

Он приподнялся на подушке, неуклюжий и непривычный в тонкой рубашке, с открытой бледной грудью, потрогал забинтованную шею и глухо повторил: