Представление о подобной подтекстовой информации издревле существовало в китайской комментаторской традиции. В рамках рассматриваемой проблемы весьма интересны комментарий и толкование Ду Юя (222-284) и Кун Ин-да (576-648) к упоминавшемуся загадочному термину ба ("восемь") в "Цзо чжуани" (Сян, 9-й г., лето). В этих классических разъяснениях термин ба связывается с цитировавшимся выше сообщением "Чжоу ли" о "трех Переменах". Ду Юй и Кун Ин-да высказывают мнение, что в эпоху Чжоу в гадании по системе "Чжоу и" использовались символы изменяющихся черт – 9 и 6, а в гаданиях по системе "Лянь шань" и "Гуй цзан" – символы неизменяющихся черт – 7 и 8. Тут же Кун Ин-да замечает, что общая вторая черта у гексаграмм Гэнь и Суй (подставленной вместо ба) – иньская и, следовательно, в случае своей неизменяемости должна быть символизируема числом 8[44].

Мы полностью согласны с Кун Ин-да в том, что связующим звеном между гексаграммами Гэнь и Суй является тождество черт в одной позиции, а не противоположность в остальных пяти, как, например, считает Лю Да-цзюнь[45]. Что же касается методов "Лянь шань" и "Гуй цзан", то о них пока можно строить только предположения. В частности, можно предположить, что именно эти методы обусловливают такое применение формулы юй А чжи В, при котором во второй гексаграмме изменяются все черты кроме выделяемой, а не наоборот. Конечно, не лишено оснований соотнесение "Чжоу и" с символами изменяющихся черт – 9 и 6. Во-первых, эти цифры в тексте "Чжоу и" обозначают целую и прерванную черты. Во-вторых, в самом названии "Чжоу и" (или "И цзин") основной смысловой компонент – иероглиф и ("перемены") говорит об изменяемости.

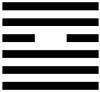

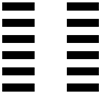

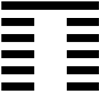

Прежде чем выдвинуть собственную гипотезу о значении термина ба в ицзинистическом контексте, обратимся к двум его употреблениям в "Го юе". Там в одном фрагменте результат гадания на тысячелистнике представлен выражением: "получены предшествующая [гексаграмма] Чжунь и последующая [гексаграмма] Юй, все – восемь" (дэ чжэнь Чжунь хуй Юй, цзе ба е![]()

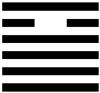

![]()

Оба эти употребления ба существенно отличаются от его употребления в "Цзо чжуани". Здесь на место "восьми" не подставляется ни одна гексаграмма. Во втором фрагменте вообще фигурирует лишь одна единственная гексаграмма Тай (№11). В первом фрагменте указаны две гексаграммы, но термин ба со всей определенностью посредством квантороподобного распределителя подлежащего цзе отнесен к ним обеим. Кроме того, гексаграммы Чжунь (№3) и Юй (№16) различаются между собой тремя чертами (I, IV, V), что не отвечает принципу истолкования ба в "Цзо чжуани", согласно которому соответствующие гексаграммы должны совпадать или не совпадать в одной или пяти чертах. Итак, достоверно известно, что ицзинистический термин ба обозначает гексаграммы, которые свободно могут не называться. Отсюда естественно заключить, что обозначаемые ба, но не называемые гексаграммы легко выводимы из предпосылаемых этому термину гексаграмм. Исходя из прямого смысла ба, нетрудно предположить, что он обозначает 8 гексаграмм. Данное предположение в свою очередь объясняет, почему в "Цзо чжуани" термин ба все-таки соотнесен с определенной гексаграммой. Подобная конкретизация требуется при необходимости выделения одной или нескольких гексаграмм из восьми.

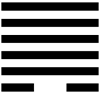

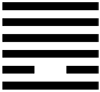

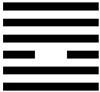

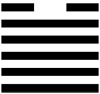

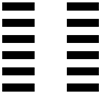

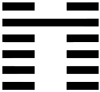

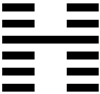

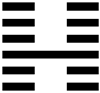

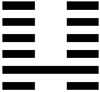

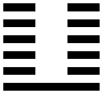

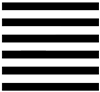

Принадлежность каждой гексаграммы к какому-то набору из 8 гексаграмм является несомненным фактом, связанным с восьмеричностью всей совокупности 64 гексаграмм, членящихся на 8 триграмм. Внутреннюю закономерность гексаграммного ряда и в линейной последовательности и квадратном расположении Фу-си, и в мавандуйской последовательности, и в расположении 8 "дворцов" Цзин Фана (I в. до н.э.) (см. схему 12) составляет деление на восьмичленные блоки, идущие друг за другом. Хотя и без столь явного алгоритма, на 8 столбцов и 8 строк разбиты 64 гексаграммы в квадратном расположении Вэнь-вана. Однако исследуемый нами термин, видимо, обозначал не эти восьмерицы. Как кажется, стоящий за ним принцип предъявлен в уже не раз упоминавшемся ключевом фрагменте "Цзо чжуани" (Чжао, 29-й г.). Согласно этому принципу образуются восьмеричные наборы гексаграмм, включающие в себя две полярные гексаграммы, различающиеся всеми шестью чертами, и шесть промежуточных, совпадающих с полярными в одной или пяти чертах. Содержащаяся в данном фрагменте "Цзо чжуани" последовательность гексаграмм обнаруживает ясный алгоритм, с помощью которого, дополнив ее гексаграммами в квадратных скобках, мы получим два 8-членных набора: а)

№1,

№44,

№13, [

№10,

№9],

№14,

№43,

№2 и б)

№2,

№23, [

№8,

№16,

№15,

№7,

№24,

№1]. В сумме они включают в себя все гексаграммы, необходимые для выделения каждой отдельной черты полярных гексаграмм Цянь (№1) и Кунь (№2) обоими возможными способами: привлечением гексаграммы с противоположной чертой в данной позиции или с противоположными чертами в остальных пяти позициях (последний способ здесь реализуется при считывании справа налево). Мы предполагаем, что именно такие наборы из 8 гексаграмм обозначались термином ба – "восемь" в "Цзо чжуани" и "Го юе". Связанный с этим термином фундаментальный нумерологический принцип воплощен в порядке триграмм, приписываемом Вэнь-вану (см. схему 4). В комментирующей части "Чжоу и" ("Шо гуа чжуань", 8/10) данный порядок представлен разбитым на два ряда – мужских и женских триграмм, во главе которых стоят главные – отцовская и материнская триграммы Цянь и Кунь[48]. Мужские триграммы: Цянь (Ц) – отец, Чжэнь (Ч) – старший сын, Кань (Ка) – средний сын, Гэнь (Г) – младший сын. Женские триграммы: Кунь (К) – мать, Сюнь (С) – старшая дочь, Ли (Л) – средняя дочь, Дуй (Д) – младшая дочь. Соотнесение с полом и старшинством основано на наличии у соответствующей триграммы одной одинаковой черты с отцовской (мужеобразующей) или материнской (женообразующей) триграммой в нижней (старшей), центральной (средней) или верхней (младшей) позиции. Эти "сыновья" и "дочери" в раздельном расположении между "отцом" и "матерью" образуют два 5-членных набора, по своему устройству (с учетом прямого и обратного считывания) идентичных двум вышеприведенным 8-членным наборам гексаграмм:

44

Ши сань цзин чжу шу. Кн. 29, с. 1235.

45

Лю Да-цзюнь. Чжоу и гай лунь, с. 127–129.

46

Го юй. Шанхай, 1958, с. 129; ср.: Го юй. М., 1987, с. 174.

47

Го юй. Шанхай, 1958, с. 131; ср.: Го юй. М., 1987, с. 176.

48

Го юй. Шанхай, 1958, с. 131; ср.: Го юй. М., 1987, с. 176.