Не получившийся контакт с Эренбургом, видимо, оставался «занозой» в душе Петра Васильевича. Долгое время спустя в одном из последних писем Маю он писал:

«Прочитываю „Индийские впечатления“ Эренбурга.

Чего он только не видел! Чего только не знает человек! Прекрасная память. Свободно перетасовывает сведения, полученные от школьной скамьи до последних дней, но все это его нимало не приближает к современному действительно творческому мироощущению. Он боготворит Пикассо. И это обожание, закрепленное личным знакомством, есть чистейший продукт эмоционального идеализма. Он совершенно не понимает современной живописи и ее задач, хотя по признакам абстракционизма отличит старое от новой модернизации.

Такой тип ученого, писателя, критика легко завоевывает председательское место по вопросам оценки новых явлений культуры. А между тем, не обладая новым мироощущением, он неизбежно провалит действительно новую форму, идею. Она не будет ему понятна. Если он и решается защищать абстракции подобно пикассовским, то это делается ради украшения себя выражением широты и передовых суждений об искусстве.

Но он не болеет душой за успех передовой мысли ни в поэзии, ни в живописи. Этим я объясняю его молчание о Ларионове, которого он не может не знать, о Хлебникове и прочих творцах, не завоевавших популярности. Широтой знаний не приобретается глубина мироощущения. Но в жизни эрудиты легко завоевывают командные посты, на горе истинным творцам культуры…»[446]

Как оценивать, как рассматривать в творческом плане это пятилетие в жизни Петра Васильевича, с 1948 по 1953 год? Как бы ни игнорировал он общественный остракизм, сколько ни отбрасывал его от себя — сам факт, что при любых слушателях Петр Васильевич пускался в обличения «Александра Герасимова и Ко», захвативших власть в искусстве, и «разбойничков»-вождей, установивших «красный террор», говорит о том, как остро, болезненно переживал он все происходящее и с ним, и со страной, и с русской культурой.

Май: «Рисовал он в эти годы мало, но некоторых друзей моих усаживал позировать. Тушевой портрет Глории — это портрет соученицы моей по школе рабочей молодежи, которую за томность манер отец прозвал мокрой тряпочкой»[447].

«Портрет Глории Качуры», 1949. Тушь.

Сидит, откинувшись в кресле, задумчивая девушка, изящно склонившая голову; большие глаза обращены куда-то «в себя», в свои мысли. Рисунок столь же красив и живописен сочетанием черно-белых пятен и штрихов, как и рисунки 1945–46 годов: Митурич нисколько не утратил свойственного ему профессионализма. Но есть в этом рисунке какое-то безразличие (позирующая модель!), которых нет и в помине в портретах Тейса, Степанова…

Наибольший след в творчестве Петра Митурича этого периода оставили поездки в Малоярославец. Он рисовал там и тушью, и карандашом. Пейзажи старого русского городка, среднерусской природы запечатлелись им с той же точностью и простотой, которая была присуща его творчеству, начиная с 1910-х годов.

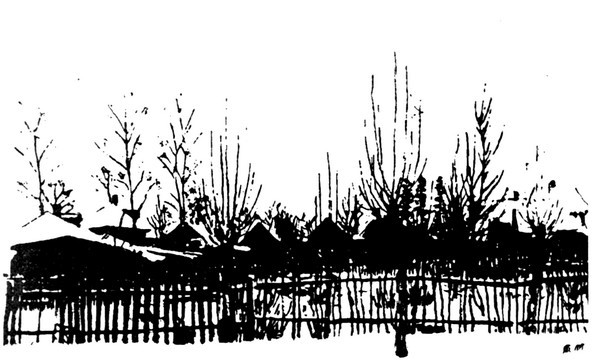

«Зима». Малоярославец, 1948.

Снежная полоса на первом плане, «сделанная», как всегда у Митурича торчащим из-под снега растением — здесь серым стволом деревца; за ней параллельно краю листа длинные слеги плетня с возносящимися над ними голыми ветками жидких деревьев, а в глубине длинный порядок изб, черных, с заснеженными крышами. Ни в чем не изменившая художнику безупречная точность руки, доведенная до виртуозности техника; пространство, «настроение», переданные минимальными средствами — ровно тем количеством штрихов и пятен, сколько нужно, без единой лишней черты.

«Весенний пейзаж». Малоярославец, 1949. Тушь. Еще заснеженный взбирающийся вверх отлогий склон, по гребню которого тянутся на фоне неба совсем деревенские домики, метлы голых деревьев. Отлично «уложенный» первый план — дно овражка с черными пятнами и штрихами проступающих из-под снега веток, проталин, какого-то зимнего хлама… И черная полоса забора-плетня, взбирающегося зигзагом по склону.

«Малоярославец», 1951. Тушь. Густо заросшая деревьями, похожая на парк улица; за низким заборчиком в глубине справа церковь; ближе кусок провинциального дома. Как и в предыдущих рисунках, каждая линия, каждый удар кисти точно и скупо ложится на место, характеризуя форму. Пейзажные рисунки Митурича послевоенной поры в отличие от портретов полностью сохраняют ту идеальную «звенящую» точность, которая отличала еще его «Соху» 1915 года, так восхищавшую Пунина. Техника «умирает» в них, сводится до минимума, до единственно необходимого — тогда как в портретах, как мне кажется, берет верх та же «самоценность» мазка, то же выявление природы художественного, в данном случае графического языка, что и в его живописи.

В этот тяжкий период жизни Петру Митуричу все-таки перепало маленькое общественное «благо» из тех, которыми располагал Московский союз художников. Зимой 1948 года (в глухое «безлюдное» и мало соблазнительное для «сильных мира сего» время) ему была предоставлена путевка в МОСХовский «Дом творчества» на озере Сенеж. Там сделал он несколько зимних пейзажей — «Дом отдыха на Сенеже», «Зима на Сенеже», и портретов художников, в том числе портрет Александра Александровича Осмеркина, такого же, как он сам, отверженного, в это самое время вместе с Сергеем Герасимовым, Дейнекой, Фаворским, Чернышевым, Матвеевым и другими «формалистами» отстраненного от преподавания в художественных вузах.

В Сенеже были сделаны такие рисунки Митурича, как «Ель» — сплошная черная заливка туши, сведенная до чистого силуэта, с какой-то почти пугающей верностью и точностью глаза и руки создает «портрет» не дерева вообще, но данной, конкретной ели, вытянувшейся вверх, с жидкой «юбкой» веток высоко на тонком стволе и более пышной верхушкой, протянувшей влево ветви, похожие на руки.

Столь же индивидуально «портретны» и другие рисунки тушью тех лет, такие как «Яблоня», «Цветы» — всякий раз минимумом средств передан «характер» тощего фикуса и какого-то полусухого деревца с несколькими листьями на тонких голых прутиках-ветвях; разлатой, широко раскинувшей ветви яблони…

Май: «Не вполне осознавая трудности положения отца, я раздражался порою пассивностью его перед постоянно нависавшей угрозой крайней нищеты. Как грустно вспоминать мне о нем, загнанном в безвыходный угол теперь! При всякой возможности отец уезжал в Малоярославец к Юлии Николаевне, и оставаясь один, я стал подумывать о женитьбе.

Время от времени появлялись милые моему сердцу девицы. Но стоило мне заикнуться о каких-то намерениях, отец так сердито и категорично фыркал, что я тут же и умолкал. Я мог ворчать, капризничать, но выйти из его воли не мог никогда. И вдруг, когда по каким-то учебным делам зашла ко мне однокурсница Эра Либерман, отец отнесся к ней одобрительно. Тихонькая Эра мне нравилась, и я быстренько решил жениться, пока отец, чего доброго, не раздумал. Вскоре мы расписались, почему-то тайно от однокурсников, и Эра поселилась у нас.

Она не была москвичкой, отец ее, Ефим Григорьевич, отставной подполковник, поселился в Махач-Кале. До окончания института оставалось около года, и родители Эры присылали нам по 50 рублей в месяц, что стало ощутимым подспорьем.

Эрин дядюшка — Григорий Захарович Росин был директором махачкалинского музея. Каким-то образом он устроил нас в этнографическую экспедицию художниками, и я, впервые за много лет, отправился на летние каникулы в путешествие.