И, как всегда, начиная новое дело, пускаясь в путь, я поднимаю левую руку к выемке между ключицами и прикасаюсь к своему амулету. Это овальный сердолик в гладкой, словно ножны меча, серебряной оправе. Красный сердолик, так называемый «женский». И пока мои пальцы скользят по его теплой поверхности – часто она почти горяча, вот странно! – пока они следуют извивам вязи, вырезанным глубоко в камне, я вспоминаю другую руку. Ту, что таким же движением, тем же жестом касалась этого амулета. В волнении, в горе, в надежде – поднятая к горлу рука…

А теперь этот камень мой. Жжет кожу и побуждает к делу.

Никто не помнит, как эта загадочная вещица появилась в семье и когда. Я спрашивал об этом, едва обрел дар слова – ответа не было. Я не мог не тянуться к красному овальному камню – но всегда руку мою мягко, как бы невзначай, отводили, не давая коснуться.

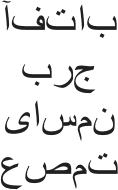

Вот каков был узор начертанных на сердолике знаков:

А вот перевод этой надписи с фарси (совсем недавно его записал для меня на севере Ирана случайный попутчик в последней экспедиции):

1250 год Хиджры (если прибавим 622, получим год возникновения амулета – 1872).

АФТАБ – СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

БОРДЖ– ТВЕРДЫНЯ

ЯСАМАН – ЖАСМИН (имя женщины, для которой талисман предназначен)

ЭСМАТ – СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТАИтак, вы видите. Чистота некой Жасмин – Ясаман была хранима красным сердоликом – твердыней солнечного сияния – с 1872 года. Что потом? Неведомо. Однако моя рука, поднятая к горлу, находит амулет там, откуда ключицы расходятся, словно крылья. Мои крылья.

Прикосновение к камню – не только начало дела. Но – клятва. Но – обет.

Исполняя его, мне пришлось собирать и составлять найденные в пожелтевших папках записи, располагая их в том порядке, который будет для вас привычным – так, словно время течет в одну сторону, будто содержимое канализационной трубы, и, подобно тому, никогда не возвращается назад.

Самые первые фрагменты этой странной жизни начертаны автором второпях, часто перед сном, то на разрозненных листках, то на обрывках записных книжек, а то скрыты под обложками тетрадок, каких мне и не припомнить в продаже – с бумагой шероховатой и серой, словно первая шкурка Гадкого утенка, но разграфленной фиолетовой клеткой, будто сеть птицелова наброшена на поле времени. У них, этих тетрадок, и обложки невиданные – не ткань, не пластик, а нечто мелкорельефное, всегда темное – черное, коричневое, графитно-серое… И всплывает из самых глубин детской памяти благозвучное слово «коленкор». Во времена моей юности почему-то именно его выбрали молодые самцы для бодрого восклицания: «Ну, коленкор!» Порядок, значит. О’кей.

Вот такие тетради. Не только заметки о некоторых днях жизни, которую предстояло мне описать, я нашел в них. Но и нечто не менее важное.

В черных коленкоровых тетрадях содержались конспекты уроков греческого и латыни, задания, выполненные к этим урокам, некоторые стихотворные строчки из античной классики и комментарии к ним – комментарии, записанные на уроках со слов Учителя.

Внимание. Сейчас, именно в эти мгновения, мы и вступаем в область непостижимого, недоступного, но самого важного. Что ж, самое главное – всегда тайна. Так и здесь.

Все дело в том, кто он был, этот Учитель. Боюсь, всего нам уже не понять. Глубины этого учительства не понять. Но по верхам объяснить можно. И нужно.

Профессор – вот кто он был. Профессор в самом первом, изначальном смысле ныне поникшего слова. Professor. По-датель. Податель знания, но не всякий. Только такой, кто помнит великую истину: знание не передается.

И еще он был филолог. Много я читал и слышал всяких суждений о том, что есть филология. «Любовь к слову» – это вам всякий скажет. Любовь… Разная она бывает, любовь. Филия – вот какая любовь связывает филолога с его предметом. А филия – это преданность. Как собака хозяину предан филолог – Логосу. Да и Логос – вовсе не просто слово. Это и мысль, и знание, и творящая сила. Сила творчества. Преданный творчеству – вот кто был этот Учитель. Учитель-филолог.

А жил этот Профессор, первый и подлинный, на Арбате. И его ученик, тот, чью историю я собрался написать в этом романе о любви, в этой повести о приключении одной жизни, ходил к своему Профессору на уроки древних языков по Арбату. И там, в старом доме, опустив лицо к листам, желтым в теплом круге света от абажура, низко спущенного над столом, записывал, что слышал, в коленкоровых черных тетрадях. Собственно, вся жизнь ученика и началась в черном коленкоре, как в пеленках. Вот он и сам стал профессором – не мог не стать. Профессором риторики.

Потому и рисунок его жизни придется мне взять из этих тетрадей. Только там, на серых листах, в чернильных начертаниях греческих букв, виден этот рисунок. Его красота. Его неслучайность. Без него и писать не стоит.

Взглянули на оглавление? Ужаснулись? Напрасно! Части этого странного романа, их древние имена – вовсе не затхлый хлам. Это он и есть – рисунок жизни. Живой жизни совершенно живого человека. Такой способ рассказывать и доказывать эллины назвали «хрия», что значит: необходимое. Насущное.

Как еще описать жизнь профессора риторики, если не его собственным методом – хрией? Хрией насущной?

Итак, чтобы речь моя выглядела убедительной и не противоречащей самой себе, начну по порядку. Так, чтобы не плыть в реке-речи с конца назад, как пловец на спине в бассейне. И чтобы не было в повествовании моем все набросано так, как в комнате шестнадцатилетней школьницы – дочки состоятельных и либеральных родителей.

Ведь, как учил один грек, чье имя вошло в известный силлогизм о смерти, бессмертный грек, таинственней и сильнее которого так среди смертных и не родилось и, верно, уж не родится, «у всякой речи должно быть тело с головой и с ногами, и туловище и конечности должны подходить друг к другу и образовывать одно и единое целое». Так сказал этот человек, которого профессор риторики знал, хотя и не встречал никогда. Подозреваю, что тут где-то крылась любовь.

По убеждению моего героя, а точнее – по его любви, грек этот был самый страстный, самый умный, а значит, самый живой из всех, что видели Солнце. Он не писал, да и вряд ли читал. Только слушал. Думал. И говорил. Но слова сохранились. Так они были сильны, что, прозвучав, не затихли.

Тогда и Солнце было юным и свежим, бодрым и сильным. А людей было так мало, что они не боялись встречаться взглядом ни друг с другом, ни с Солнцем. И реже пугались, и были спокойны. Полунагие, они убивали железом, и кровь орошала песок, а люди смотрели прямо на кровь и на Солнце.

А Слово… Слово из уст вылетало стрелой и к цели стремилось. Не пряталось в проводах, не скрывалось в магнитах, не таилось в волнах и пространствах. И в сети не попадало. Да и может ли стрела попасть в сети? Можно ли сетью поймать солнечный луч? Смешно, право!Прямой взгляд. Прямая речь. Так познавали жизнь мечом и Словом. Людей было мало, а мыслей много. Теперь не то.

Так вот. Собирая разрозненные пожелтевшие бумаги профессора риторики, я находил в них и записи о себе. Да, о себе. Почему – вы поймете чуть позже. Пока никак не могу объяснить, не сбившись. Скажу только, что мне придется писать кое-что и о своей жизни. Делать свои вставки. Иногда передавать в них чужие рассказы. Иначе всего не поймешь.

С ходом времен листки из разрозненных папок с научными статьями и лекциями, листки, выпавшие из тетрадей, листки, плотно прильнувшие к фанерному дну ящиков письменного стола и шкафов – так плотно, будто не хотели появляться на свет, повинуясь моей руке – не той, что схоронила их там, – все эти страницы, разложенные мной по порядку, кончились.

Это означало только одно: наступила новая эра. Был куплен компьютер, и с тех пор профессор риторики пользовался пером – ну, не пером, а шариковой ручкой, дешевой, прозрачной и ломкой, – только ставя свой росчерк в бесчисленных студенческих зачетках.

Но записки о своей жизни он прервал ненадолго. Появились документы в формате WORD. Пронумерованные так, как следовало, они переносились, словно птицы на своих синих крыльях W, из одного компьютера в другой: из старых серых ящиков, занимавших чуть не полстола, в тонкие пластинки серебристых ноутбуков. И, скопившись в единственном и последнем – том, что сейчас передо мной, – облегчили мою работу. И, как прежде, я читал, думал – и дописывал недостающее. Заполнял лакуны.